‘불가역’(不可逆)이라. 되돌릴 수 없다, 퇴행은 없다는 뜻이다. 28일 일본군 위안부 피해자 문제와 관련한 한일 양국 외교장관 합의문에 나오는 문구다. 모든 합의내용에 대해 포괄적인 규정을 한 이 표현이 국가간 합의문에 들어가는 일은 거의 없다. 신뢰의 원칙에 어긋난다. 물론 기술적인 부분에서 이 용어가 쓰인 예를 찾을 수 있다. 6자 회담당사국이 과거 북한과의 핵 협상에서 ‘CVID’(Complete, Verifiable, Irreversible Dismantlement)라는 말을 썼다. ‘완전하고, 검증 가능하며 불가역적인 해체’를 통해 핵 능력을 불능화시키겠다는 뜻으로 CVID방식을 북한에 요구했다. 빠져나갈 구멍을 완전히 차단하겠다는 취지다. 수 차례 핵 합의가 공수표로 전락한 판이어서 썼던 강한 표현이다. 미국이 북한을 사기정권으로 폄하하는 이유이기도 했다. 당시에 북한은 우리가 무슨 패전국이냐고 반발하기도 했다.

‘불가역’이란 말이 들어간 것은 확실하게 대못을 박겠다는 의미이기도 하지만 거꾸로 상대방을 믿을 수 없다는 것이나 마찬가지다. 일본 요미우리 신문 보도에 따르면 ‘최종적이고 불가역적 합의’라는 문구를 아베 신조 총리가 고집했다고 한다. 그 문구가 들어가지 않으면 교섭을 중단하고 돌아오라는 지시를 내렸다고도 한다.

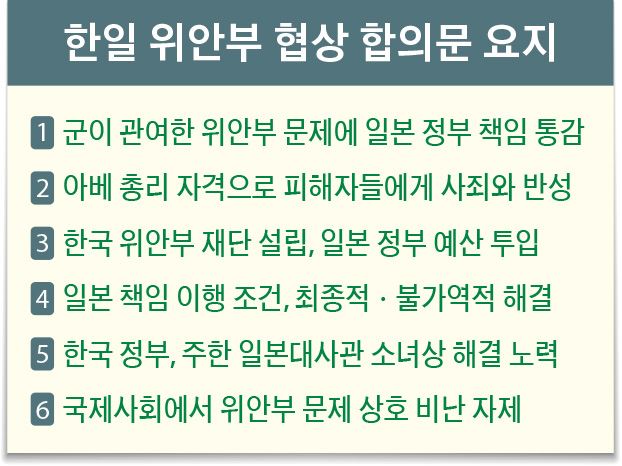

사실 이번 합의는 소녀상 이전 등 구체적 사항에 대한 여러 논란과 시비에도 불구하고 평가할 만하다. 침략전쟁과 식민지 지배의 주체를 명시하지 않고, 주어도 없이 영혼 없는 반성과 사죄에 그쳤던 아베 총리의 종전 70주년 담화에 비춰 큰 발전이다. 조선의 지배권을 강화하기 위한 러일전쟁의 목적이 세계의 반식민지운동을 격려하는 것으로 둔갑한 황당한 왜곡까지 감안한다면, 이번 합의 내용은 과거사를 희석시키고 부정하려는 역사수정주의 노선에 대한 아베 정권의 방향 전환으로 읽히기도 한다. 한일관계 개선의 의지가 엿보인다. ‘일본정부의 책임을 통감한다’는 합의문 표현만 해도 그렇다. 위안부 모집의 강제성을 인정한 1993년 고노 요헤이 관방장관 담화에서 내용상으로 유추할 수는 있지만 일본정부의 책임이라는 말이 직접적으로 나오지 않는다. 책임의 모호성에 대한 비판이 제기되지만 일본 정부 예산으로 마음의 상처를 치유하겠다는 대목에서 법적 책임의 의미를 걷어낼 수 없다. 1995년 무라야마 도미이치 총리 시절 민간 기부로 추진했던 아시아여성기금과 다른 점이다. 나아가 법적 책임이 도덕적 책임만큼 엄중할 수는 없다.

그러나 한일관계의 물꼬를 틀 이러한 전향성에도 불구하고 사죄와 반성, 책임이라는 말 속에서 아베 정권의 진실하고 진지한 마음을 읽어낼 수 없다. 바로 ‘최종적이고 불가역적인 해결’‘국제사회에서의 상호 비난과 비판을 자제한다’는 지저분한 토씨가 달려 있기 때문이다. 민주주의를 지향하는 문명사회에서 협상과 합의는 신의성실의 원칙에 입각해 이루어지는 게 기본이다. 합의 내용을 행동으로 충실히 이어간다는 의지만 피력하면 그만이다.

총구를 서로 겨누고, 상대를 위협하는 적성국가가 아닌데도 저런 토를 왜 달았을까. 근래 보기 드물었던 아베 정권의 역사적 전향성이 보편적 인권 문제에 대한 진지한 해결자세로 해석되기보다 결국은 국제사회의 지도국으로 가는데 껄끄러운 걸림돌을 제거한다는 동기에서 비롯됐다는 의심이 드는 까닭이다. 소녀상 이전을 요구한 것 자체도 바로 합의의 진짜 동기를 보여주는 것이기도 하다. 눈에 띄지 않는 곳에 둔다고 해서 과거사가 지워지는 게 아니다. 설사 우리 정부나 민간의 요구가 없더라도 가해자로서 사죄의 염(念)이 있다면 독일이 그러했듯이 필요할 때마다 하면 된다. 그게 위안부 문제에 임하는 진실한 자세다. 지금의 불가역한 합의가 보여주는 바는 미래지향적인 한일관계를 예고하기보다는 신뢰하지 못하는 한일관계의 현주소를 보여주는 것이나 다름없다. 언제 깨질 지 모르는 유리그릇과 다를 게 없다.

정진황 기획취재부장 jhchung@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0