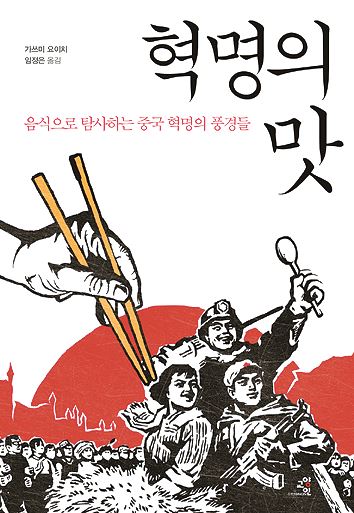

혁명의 맛

가쓰미 요이치 지음ㆍ임정은 옮김

교양인ㆍ352쪽ㆍ1만6,000원

마오쩌둥의 위세가 당당하던 1950년대 초 중국 베이징 요식업계는 고민에 빠졌다. 공산당이 문화와 풍속을 규제하면서 연회가 뚝 끊겨 가게 문을 닫을 위기에 처한데다 ‘농민적 요리’가 추앙 받으면서 밍밍하고 투박한 요리가 판치는 미각의 혹한기가 닥친 것이다. 요리사들은 음식이 혁명적이지 않다고 언제 꼬투리 잡힐지 몰라 전전긍긍했다. 요리사가 반인민ㆍ반역사 사상과 반리얼리즘이 무엇인가를 고민해야 하는 시대가 온 것이다.

후난성 농촌 출신으로 고추의 매운 맛을 즐겼던 마오쩌둥은 “고추를 좋아하는 사람은 못 해낼 일이 없다. 홍군(紅軍)에 몸담은 이들 중에 고추를 싫어하는 사람은 한 명도 없다”고 말했다. 마오쩌둥의 고향인 후난성 사오산은 습도가 높은 산간 지역이라 음식의 부패를 막으려고 기름과 고추를 많이 썼는데 이게 ‘혁명의 맛’이 된 것이다.

이 책 ‘혁명의 맛’은 음식으로 탐사하는 중국 혁명의 풍경들이라는 부제처럼 중국 근현대사를 ‘혀’로 살핀 풍속사다. 저자는 뜻밖에도 일본인이다. 미술 감정과 요리 평론을 업으로 하는 저자가 중국의 맛을 예리하게 해부했다. 그는 외국인의 출입이 자유롭지 않았던 엄혹한 시기인데도 조부가 중국 유력 인사와 친분을 유지한 덕에 문화혁명이 한창이던 1968년 베이징에 첫 발을 들였고 이후 30여년 간 중국을 자유롭게 드나들 수 있었다. 때문에 직접 겪은 에피소드가 많다.

저자는 문화혁명기는 중국인 전체가 그 방대한 역사에서 손에 꼽힐 만큼 맛없는 음식을 먹은 시기였다고 단언한다. 그는 외국인의 출입이 자유롭지 않았던 거민식당을 어렵게 둘러보기도 했는데 음식이 마오쩌둥 어록 암송이 필수였던 식당의 경직된 분위기와 비슷했다고 기술했다. 당시 중국 인민은 주민자치위원회 성격의 거민위원회가 운영하는 거민식당에서 끼니를 해결했는데 그곳의 식단은 열을 가해 즉석에서 만드는 러차이 한가지와 그냥 뜨거운 물이나 마찬가지인 묽은 국, 찐빵 만터우 한 개뿐이었다. 초라한 음식을 먹는 것은 부르주아 계급을 타도하기 위한 혁명적 행동이기 때문에 칭찬을 받았다. 따라서 절대로 맛있는 음식이 나올 수가 없었다. 식사 횟수가 적으면 다른 곳에서 향응을 제공받는 것 아니냐는 의심을 사기 때문에 꾸역꾸역 이곳에서 끼니를 때워야 했다. 한편 홍위병은 고급 음식점을 습격, 음식점 간판을 문화혁명 스타일로 바꾸게 했는데 양고기 샤브샤브로 유명한 ‘동래순’이란 가게를 ‘민족찬청’ 또는 ‘민족반장’으로 바꾸는 식이었다. 이들은 비싼 재료를 문제 삼기도 했는데 이는 ‘맛 없는 맛’으로 평등을 추구하는 참사를 불렀다.

그러나 저자는 그때도 산해진미가 나오는 고급음식점이 있었다면서 당시 열 살을 갓 넘긴 천재적 소년 요리사와의 만남을 인상적으로 기술했다. “요리사들은 소년의 목소리에 등을 떠밀려 땀을 뻘뻘 흘리면서도 경극 배우처럼 요란하게 냄비와 국자를 휘둘렀다. 나중에 통역이 말하기로는, 소년의 명령을 들으면 요리사들이 재능을 발휘하게 된다고 했다.” 훗날 문화혁명이 끝나고 다시 찾은 음식점에서 소년의 행방을 아는 이는 없었다. 소년은 문화혁명이 만든 괴물이었던 셈이다.

중국처럼 왕조가 다른 민족으로 수 차례 바뀐 국가는 유례가 없다. 저자는 그런 변화가 있을 때마다 문화가 격렬하게 뒤섞이고 성숙해지면서 특유의 음식 문화를 발달시켰다고 한다. 한족을 중심으로 후이족, 몽골족, 만주족 등의 문화가 섞여 지금의 깊고 넓은 요리 세계를 형성했다는 것이다. 지금 중화요리는 프랑스 요리와 함께 세계 2대 음식으로 꼽힌다.

중국 요리하면 베이징ㆍ광둥ㆍ상하이ㆍ쓰촨의 4대 요리를 떠올리는데 이중 베이징이 가장 중심이 된다. 원, 명, 청을 거쳐 오늘날까지 중국 정치 문화의 중심지인 까닭에 각 지역 요리가 몰려든다. 그런데 베이징에 정착한 요리는 원재료의 맛을 바꾸지 않고 본래 성격을 유지하기도 한다. 저자는 베이징 명물인 양고기 샤브샤브와 불고기 ‘솬양러우’나 ‘카오양러우’를 예로 들며 권력자가 바뀔 때마다 눈치 빠르게 적응하며 때론 태평하게 흘려 넘기는 베이징 시민의 꾀바른 방관자적 태도 때문이라고 설명한다.

요리를 매개로 한 저자의 종횡무진은 근현대에 머물지 않고 청나라와 그 이전까지 거슬러 올라간다. 최고의 정치적 요리로 꼽히는 ‘만한전석(滿漢全席)’은 청나라 4대 황제 강희제 때 등장해 건륭제 때 완성됐다. 지방에 부임한 만주족 관리를 토박이 한족이 접대하며 두 민족의 요리를 같은 개수만큼 내놓아 연회를 베푼 데서 유래했다. 한족 요리에 만주족의 풍미와 만주에 가까운 몽골 스타일의 맛을 섞고 거기에 후이족 요리를 더해 결과적으로 한족 요리가 나아가는 방향 자체를 바꾸려는 시도였다.

권위를 드러내기 위해 구하기 힘든 식재료인 힘든 상어 지느러미를 즐겼던 서태후와, 프랑스 유학파답게 단맛 나는 서양식 조리를 즐긴 저우언라이의 일화가 재미있고 성(性)을 잃은 환관들이 맛에 탐닉해 각지의 산해진미와 귀한 식자재를 들여온 것이 중국 음식의 부흥을 이끌었다는 내용이 흥미롭다. 책은 중국 변혁기의 음식에 주안점을 두지만 한국인에게 익숙한 음식의 기원도 밝힌다. 베이징 오리 구이, 상하이 명물 게 요리 등 중국 대표 요리를 언급하는 것만으로도 군침이 돈다. 채지은기자 cje@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0