[정민의 다산독본]

백성은 당장 굶어죽을 판인데도

조정은 수십년 간 이념 논쟁만

“누군가 나타나 유토피아 열 것”

정감록 등 신앙이 민간서 횡행

허무맹랑하지 않고 신문명 담긴

천주교 교리 민간에 빠르게 퍼져

신분ㆍ남녀 차별의 벽 허물기 시작

온마을ㆍ온집안이 순식간에 신자로

종교와 정치

여기서 잠깐 눈길을 돌려야겠다. 조선의 천주교는 남인을 빼고 생각할 수가 없다. 종교와 정치는 접점이 예민하다. 불꽃이 튄다. 이 접점으로 인해 문제가 안 될 일이 큰 문제가 되고, 정작 문제가 될 일은 아무렇지 않게 넘어가기도 한다. 천주학은 남인 집단 내부에서 발생하고 성장했다. 노론에서 나왔다면 그저 넘어갔을 일이, 견제와 배제의 대상인 남인 집단에서 터져 나오고, 여기에 진영 내부의 복잡한 사정이 겹치면서 천주교 문제는 차츰 뜨거운 감자로 변했다.

숙종 이후 조선은 노론의 나라였다. 노론은 세자를 죽음으로 내몰고, 임금도 바꿀 수 있는 절대 권력이었다. 1776년 3월 정조가 보위에 올랐다. 한 달이 채 못 되어 아버지 사도세자의 복권과 죽음의 책임을 묻자는 이덕사(李德師)와 박상로(朴相老)의 상소가 올라왔다. 정조는 그들을 그날로 대역부도의 죄를 물어 목 베어 죽였다. 참혹하게 죽은 아버지의 명예를 회복하고, 원수를 갚자는 상소를 극형으로 처벌하는 아들의 심정이 어땠을까? 노론 벽파의 서슬은 새 임금 앞에서도 퍼랬다.

젊은 임금은 힘을 갖출 때까지 입을 다물었다. 겉 다르고 속 다른 행보가 시작되었다. 그 행간을 너무 일찍 읽히면 속내를 들킬까 봐, 임금은 속으로 울면서 그들의 목을 벴다. 자신의 뜻을 뒷받침해 줄 정치 세력의 양성이 시급했다. 노론 벽파의 가장 큰 희생양은 남인이었다. 이들은 숙종 이래 100년 가깝게 존재감 없는 야당이었다. 남인 한 사람을 조정에 올리자면 수많은 견제와 방해가 뒤따랐다. 한 사람의 이름이 오를 때마다 경계의 눈초리가 살벌했다. 작은 흠만 나오면 벌떼처럼 달려들어 내쳤다. 이 때문에 남인을 정치 세력으로 키우는 일은 속도가 너무 더뎠다. 여기에 천주교 문제가 포개지자 임금의 구상은 한층 더 꼬이기 시작했다.

서로 다른 꿈

너무 오래 지속된 좌절의 터널 속에서 재기의 꿈을 접을 수밖에 없었던 남인들은 다른 룰이 적용되는 새로운 세상을 꿈꿨다. 그런데 그 꿈이 저마다 달랐다. 일군의 남인 학자들은 유학의 원점으로 되돌아가 고대적 이상을 회복할 때 요순의 세상이 다시 열릴 것으로 믿었다.

그들은 유학의 고전들을 새롭게 소환했다. 그 선두에 성호 이익이 있었다. 그는 주자를 넘어 공맹의 원천 사유를 들여다보아야 한다고 외쳤다. ‘성호사설’과 유명한 질서(疾書) 시리즈로 실천적 모범을 보여주었다. 그의 제자와 후학들은 경학 공부에 더해 토지제도를 연구하고, 행정 제도를 쇄신하여 국가를 혁신하자고 목청을 높였다. 하지만 그들의 목소리는 95%를 차지한 상위 5%의 귀에는 가 닿지도 않았다.

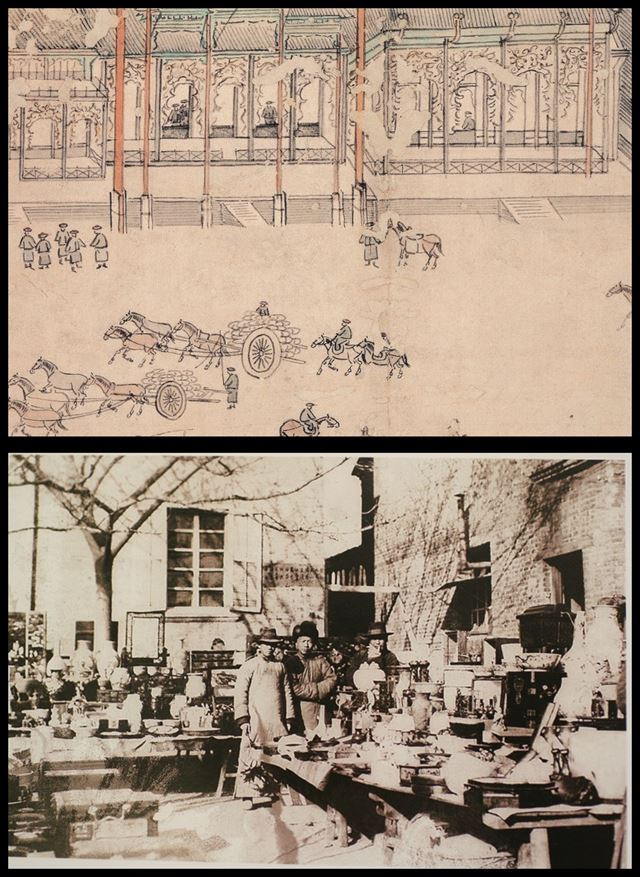

다른 한편에서는 서학의 적극적 도입을 외쳤다. 연행(燕行) 길에 직접 목격한 중국의 변화는 눈부셨다. 북경의 쇼핑가였던 유리창(琉璃廠) 거리에는 자명종뿐 아니라 오르골(뮤직 박스)까지 팔고 있었다. 태엽만 돌리면 음악이 나왔다. 북경 성당에서 들은 파이프 오르간 연주는 천상의 음악 같았다. 북경 관상감의 천문대에서 각종 천문관측 기구를 보고 나자, 대나무 살을 얽어 만든 조잡한 혼천의(渾天儀)를 들고서 최첨단의 지성임을 과시하던 이들은 대번에 말문이 꽉 막혔다.

이들은 귀국 후 국시였던 북벌(北伐)을 버리고 북학(北學)을 해야 한다고 입을 모았다. 상대적으로 사행(使行) 참여의 기회가 많았던 노론 자제들의 입에서 이 목소리가 먼저 터져 나왔다. 이것이 국가보안법을 살짝 건드렸다. 이들은 선진 과학문물을 적극 받아 들여 막힌 혈관을 뚫고, 국가 시스템을 근본적으로 바꿔야 한다고 생각했다. 서학서를 더 열심히 읽어 천문과 역학의 놀라운 세계를 섭렵해 나갔다. 신기한 서양의 기기(奇器)를 도입하는 선진화를 꿈꿨다. 그런데 막상 천주교 신앙은 북학을 외친 노론의 신진기예에게서가 아니라 뜻밖에 남인의 그늘로 여진(餘震)처럼 슬며시 스며들었다.

이후 서학에 대한 상이한 접근 태도는 남인 내부에서 안정복으로 대변되는 공서파(攻西派)와 권철신 일계의 신서파(信西派)로 갈려, 분화를 재촉했다. 병증에 대한 처방과 진단이 달랐던 것이다. 뒤에 살피겠지만 여기에 더해 채당(蔡黨)이니 홍당(洪黨)이니 하는 남인 내부의 정쟁이 포개지면서 갈등이 증폭되었다.

어딘가 있지만 어디에도 없는 유토피아

민중에게는 당장 입에 들어갈 먹거리가 문제였다. 제 힘으로 어쩔 수 없자 바다 밖에서 배를 타고 진인(眞人)이 나타나 새로운 세상을 활짝 열어 주리라는 정감록(鄭鑑錄) 신앙이 민간에 횡행했다. 이전부터 익숙한 미륵하생(彌勒下生) 신화의 변주였다.

가렴주구를 못 견뎌 전란에도 아무 해를 입지 않는다는 십승지(十勝地)에 대한 풍문이 걷잡을 수 없이 퍼졌다. 남부여대(男負女戴), 가산을 등에 지고 머리에 인 채 심산궁곡(深山窮谷)으로 떠나는 행렬이 줄을 이었다. 그들이 꿈꾼 도화낙원은 어딘가 분명히 있겠지만 결코 가 닿을 수 없는 무릉도원 같은 곳이었다. 상주의 식장산(食藏山)과 속리산의 우복동(牛腹洞), 지리산의 청학동(靑鶴洞)과 강릉의 이화동(梨花洞) 같은 별세계의 소문이 꼬리를 물었다. 그곳으로 가는 경로와 위치를 표시한 지도가 민간에 떠돌아다녔다.

그 빈틈을 비집고 유사종교가 파고들었다. 절망에 빠진 민중에게 의식주의 문제가 해결되는 유토피아의 환상을 심었다. 머잖아 새 세상이 열린다. 그 꿈을 행동으로 옮기면 역모가 되었다. 1782년(정조 6)의 문인방 역모사건, 1785년(정조 9)의 문양해 역모사건, 1787년(정조 11)의 김동철 역모사건이 그랬다. 공통점은 모두 ‘정감록’ 신앙을 배경에 깔고 있다는 것이다. 민심이 흉흉했다.

이게 나라냐?

이 서로 다른 꿈이 만나는 꼭지점에 천주교가 있다. 도(道)는 존재하는가? 세상은 나아지고 있는가? 희망이 있는가? 주리(主理)와 주기(主氣)로 한 백 년쯤 싸우고, 3년 복을 입느냐 1년 복을 입느냐로 몇십년 다투는 사이에 수많은 목숨이 스러지고 정권의 향배가 갈렸다. 그러고 나서는 인성과 물성(物性)이 같으냐 다르냐로 또 한 백년을 싸웠다. 소중화주의(小中華主義)와 대명 의리의 유령이 그 배후에 있었다.

그게 그렇듯 시급하고 중요한 문제인가? 그들이 말하는 도와 리(理)는 백성들의 삶과는 아무 상관이 없었다. 실록에는 굶주린 백성이 자식을 바꿔 잡아먹었다는 기사가 실리고 있었다. 가뭄 끝에 홍수 나고, 홍수 뒤에 전염병이 돌았다. 추수할 것도 없는 빈 들판 너머에서 극강의 한파가 몰아닥쳤다. 그 와중에도 위정자들은 황구첨정(黃口簽丁)과 백골징포(白骨徵布)의 수탈에만 혈안이 되어 있었다. 백성의 안위는 안중에도 없었다. 이게 나라냐?

천주교는 어딘가 달랐다. 미륵이 하생(下生)하고 진인이 건너온다는 추상적이고 불안한 풍문보다 간결했다. 요승(妖僧)이나 도사의 술법과 비기(祕記)나 술서(術書), 부적과 주문 같은 추상성이 없고 투명했다. ‘칠극(七克)’과 ‘진도자증’ 같은 교리서는 중국에서 이미 공인된, 검증을 거쳐 출판된 책이었다. 무엇보다 그 내용이 허무맹랑하지 않았고, 게다가 도덕적이었다. ‘칠극’ 같은 책은 유학자들이 수신서로 읽어도 손색이 없었다. 그들이 꿈꾸던 새로운 세상이 그 안에 담겨 있었다. 게다가 그 배경에는 놀라운 선진 과학문명의 아우라가 비쳤다. 우리도 믿으면 그들처럼 될 수 있다. 새로운 세상, 차별과 억압이 없고, 폭력과 압제가 사라져, 힘 있는 평화의 세상이 열린다.

비참한 인생에 비쳐 든 무지개

천주교는 양반과 상놈의 구분, 남자와 여자의 차별을 먼저 허물었다. 갑과 을의 상하 관계가 어느 순간 수평적 관계로 변했다. 그들은 초대 교회의 교인들처럼 자기 것을 아낌없이 덜어 조건 없이 나눴다. 기도를 하면 이유 모를 눈물이 흘렀고, 비참하던 인생에 무지개의 희망이 걸렸다. 고해성사를 할 때마다 영육이 온전히 정화되는 신비한 체험을 했다.

양반가의 아낙네들이 외간 남성인 가성직 신부들에게 자신이 지은 죄를 고해할 수 있게 해달라고 애원을 했다. 난감해진 신부들은 어떻게든 이 고역에서 벗어나 보려고 했지만 그녀들의 성화를 당해낼 방법이 없었다. 그녀들은 자신이 지은 죄를 울면서 고해했다. 신부는 그녀들에게 작은 죄는 보속(補贖) 대신 불쌍한 이들에게 재물을 희사하게 했다. 큰 죄는 신부에게 종아리를 맞았다. 그녀들이 고백한 죄는 어떤 내용이었을까? 슬며시 궁금해진다. 모두 달레의 ‘조선천주교회사’에 나오는 이야기다. 남녀의 구별이 유난스럽던 당시 조선 사회의 시선에서 보면 해괴하기 짝이 없는 변고였다.

현세에서 겪는 육체의 고통쯤이야 천국에서 장차 누리게 될 기쁨을 생각하면 아무 것도 아니었다. 복음을 실천하면 천국에 보화가 쌓인다고 했다. 천국에 먼저 든 나자로의 이야기는 더 없는 위로였다. 시어머니의 학대가 더 이상 고통스럽지 않았다. 오히려 연민의 정으로 더욱 정성을 쏟았다. 문득 변한 며느리의 태도에 감동해 그 시어머니가 시누이를 이끌고 입교했다. 한 집안이, 온 마을이 천주교 신자로 변하는 것은 잠깐이었다. 그러고 나면 모든 관계가 한 순간에 변했다.

그들은 뜻도 잘 모른 채 한문으로 된 경문을 또박또박 외웠다. 묵주 기도를 바치고 있으면 어떤 힘든 일 속에서도 기쁨이 차고 넘쳤다. 현실의 삶은 아무 달라진 것이 없었어도 그들은 거기에서 꿈을 보고 희망을 느꼈다. 고여 썩어 가던 물이 생명수로 변했다. 이런 종류의 커뮤니티는 이제껏 단 한 번도 경험해보지 못한 놀라운 것이었다.

정민 한양대 국문과 교수

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0