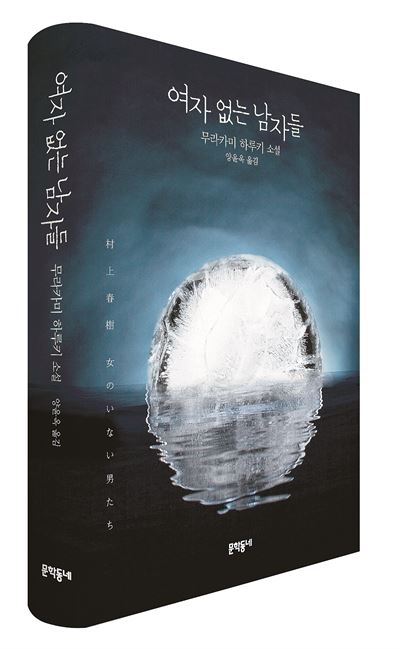

9년 만에 낸 소설집 문학동네서 출간

비현실적 여인들 내세워 여자가 주는 것들에 대한 상실 표현

무라카미 하루키의 신작 소설집 ‘여자 없는 남자들’이 나왔다. 4월 일본 출간 당시 선주문으로 30만부가 팔렸고 한국에서도 예약 판매만으로 베스트셀러 순위 15위권에 진입했다. 소설은 배포가 시작된 27일 현재 주요 인터넷 서점에서 모두 10위권 안에 자리 잡고 있다.

하루키의 신작을 소개하며 작품보다 시장 얘기를 먼저 하는 것은 한국의 독자나 출판계, 결정적으로는 작가에게 씁쓸한 일이지만 책의 판권을 따내기 위해 벌어졌던 국내 출판계의 신경전을 생각하면 무리도 아니다. 애초 책의 판권은 하루키의 전작인 ‘색채가 없는 다자키 쓰쿠루와 그가 순례를 떠난 해’에 거액의 선인세를 지불한 민음사 쪽으로 기울었으나 지난달 초 문학동네가 한국어판 출판사로 최종 결정되면서 선인세 2,000만엔 중반대(약 2억5,000만원)에 계약이 성사됐다.

한때 ‘선인세 16억원’이라는 괴담에 가까운 소문을 달고 다녔던 하루키의 계약금이 뚝 떨어진 배경에는 이번 소설이 장편이 아니라 단편집이라는 것, 전작의 반응이 기대에 못 미쳤다는 것, 출판사들의 과도한 경쟁에 대한 부정적인 여론 등이 있다. 이번 소설집 역시 한풀 식은 하루키 열풍을 당분간 지속시킬 것이란 조심스런 추측이 가능한데, 그 이유는 하루키가 변했기 때문이 아니라 그가 변하지 않았기 때문이다.

소설집으로는 9년 만에 나온 이번 작품에는 일본판에 실린 6편의 단편에 작가의 요청으로 한국어판에 추가된 ‘사랑하는 잠자’를 포함, 총 7편이 수록됐다. 소설들을 관통하는 단어는, 제목에서 짐작할 수 있듯 ‘여자’ 그리고 ‘불륜’이다. 작품에는 하나 같이 가정을 가지고 있으면서 다른 남자와 섹스하는 여자들이 등장한다. 이들은 뛰어난 미녀는 아니지만 논리적으로 설명이 불가능한 직관과 지혜의 여인들이다. 여기에 물리적?감정적으로 거세 당한 듯 흐물흐물한, 예의 하루키의 남자들이 상대역으로 나온다. 남자들은 여자들의 정신성에 탄복하고 군살은 붙었을지언정 여전히 쾌감을 선사하는 그녀들의 몸을 사랑하며 그들의 상실에 깊이 괴로워한다.

‘셰에라자드’의 남자 주인공 하바라는 모처에 고립돼(이유는 나오지 않는다) 한 유부녀로부터 음식과 섹스와 이야기를 정기적으로 제공 받는다. 천일야화의 여주인공처럼 매혹적인 이야기꾼인 그녀를 하바라는 셰에라자드라고 부른다. “하바라에게 무엇보다 힘겨운 것은, 성행위 그 자체보다 오히려 그녀들과 친밀한 시간을 공유할 수 없게 된다는 사실인지도 모른다. 여자를 잃는다는 것은 말하자면 그런 것이다. 현실에 편입되어 있으면서도 현실을 무효로 만들어주는 특수한 시간, 그것이 여자들이 제공해주는 것이었다.”

관습이 무너지고, 독점적 관계가 조롱 당하고, 우리를 보호하는 도덕이 터져 부서지는 아찔한 상황이지만 그것을 비추는 작가의 렌즈는 늘 그렇듯 뿌옇다. 규칙의 부재, 관계의 결핍으로 깃털처럼 허무해진 “인생의 한 컷” 위에 정액과 애액을 문질러 완성하는 ‘하루키 월드’는, 그것이 줬던 기존의 쾌감과 불쾌감을 여전히 내재하고 있어 작가를 둘러싼 첨예한 호불호 논쟁을 지속시킬 것으로 보인다. 작가는 한국어판에는 들어가지 않은 서문에서 ‘여자 없는 남자들’이란 모티프에 대해 “이런 이야기를 마음 속 어딘가에서 자연스레 바라고 있었던 것 같다”고 썼다. “어째서 그런 모티프에 내 창작의식이 붙들려버렸는지(붙들렸다는 표현이 딱 맞다) 그 이유는 나도 잘 모르겠다…그것은 나라는 인간의 현재에 대한 하나의 메타포일지도 모른다. 혹은 완곡한 예언 같은 것일지도 모른다.” 황수현기자 sooh@hk.co.kr

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0