“이번 창비 가을호에 실린 글 중에서 인상적인 글은 논란이 된 머리글도 아니고, 특집도 아니고, 표절에 관한 기획도 아니다. 이번 만해문학상 수상을 사양한 김사인 시인의 아래 글이다. 전부터 나는 자기 출판사에서 낸 책을 그 출판사가 주관하는 문학상 수상작으로 선정하는 걸 이해하지 못했다. 물론 문학상은 작품의 질만을 갖고 평가하는 것이므로, 자기 출판사 발간 책을 후보에서 배제하는 건 역차별이라고 할지도 모르겠다. 일면 일리 있는 주장이다. 그렇지만 그런 식의 수상은 바람직하지 못하다고 여전히 나는 생각하는 편이다.”

오길영 충남대 교수가 최근 페이스북에 올린 글에 눈길이 갔다. 창비 홈페이지에 따르면 만해문학상은 ‘한용운 선생의 업적을 기념하고 그 문학정신을 계승하여 민족문학의 발전에 이바지하고자 1973년 창비가 제정’해 ‘1988년 봄 계간 ‘창작과비평’의 복간과 함께 부활’한 문학상이다. 널리 알려진 이상문학상(문학사상사 운영)이나 한국일보문학상, 동인문학상 등 신문사에서 운영하는 이런저런 문학상에 비해 대중성은 떨어질지 모르나 생긴지 40년이 넘는 전통이 있고, 무엇보다도 ‘민족문학의 발전’이라는 상의 제정 취지가 다른 어떤 상보다도 돋보이는 의미 있는 문학상이다.

이 상의 권위를 한 눈에 말해주는 것은 역대 수상자들이다. 1974년 제1회 수상자 신경림을 시작으로 천승세, 고은, 황석영, 현기영, 민영, 김명수, 이문구, 송기숙 등이 이름만 대면 얼른 알 시집과 소설작품으로 이 상을 받았다. ‘수상작은 매년 최근 3년간의 한국어로 된 문학적 업적(시집, 소설집, 장편소설, 희곡집, 평론집 등)을 대상’으로 하며 ‘상금은 2,000만원’이다.

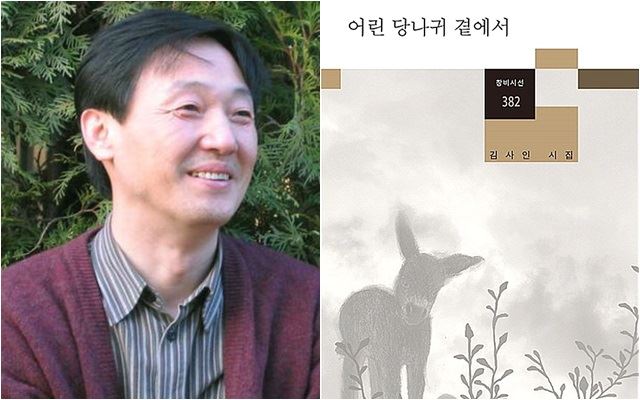

이번 제30회 수상작으로 심사위원들(공선옥 백낙청 염무웅 이시영)은 시집 ‘어린 당나귀 곁에서’를 뽑았다. 김사인 시인이 창비에서 낸 시집이다. 그런데 왜 시인은 수상을 ‘사양’했을까. 시인이 든 이유는 두 가지다. 이 상 심사과정에 자신이 관여했다는 것과, 창비에서 발행하는 계간지 ‘창작과비평’의 편집위원을 맡고 있으며 시집 간행 업무에도 참여하고 있다는 점이다.

평가 기준에 따라서는 그의 ‘사양’이 당연해 보일 수도 있다. 특히 심사에 간여했다면 그럴 터인데, 시인의 의사를 존중해 ‘수상작 없음’ 결정을 내린 이 상 운영위원회의 심사경위 설명을 보면 그는 추천위원(예심에 해당하는 듯)으로 심사에 참여했다. 수상작 결정은 거기서 추천된 작품과, 거기에 포함돼 있지 않더라도 심사위원들이 좋은 작품이라고 여기는 작품을 두고 다시 검토하는 과정을 거쳤다. 그런데 애초 추천작에는 김사인 시인의 시집이 포함되어 있지 않았다. 전체적으로 모양새가 이상해 보일 수는 있어도 엄밀히 말해 심사한 사람의 작품에 상을 준 것은 아닌 것이다.

오길영 교수는 ‘역차별’이라고 할지 몰라도 ‘바람직하지 않다’고 말했지만, 이런 경우 모양새를 의식해 역차별을 하는 것이 나는 오히려 바람직하지 않다고 생각한다. 물론 심사과정이 공평무사하다는 전제가 있어야 하지만, 만약 그렇다고 한다면 성과를 평가 받아야 할 작품이 이런저런 모양새를 이유로 배제되는 것이 누구를 위해 무슨 도움이 되는 건지 모르겠다.

각설하고, 중요한 것은 이러한 사정에도 불구하고 김사인 시인이 수상을 ‘사양’했다는 것이다. 그는 ‘간곡하게 상을 사양하며’라는 글을 통해 앞서 말한 이유를 언급하며 “간곡한 사양으로써 상의 공정함과 위엄을 지키고, 제 작은 염치라도 보전하는 노릇을 삼고자 합니다”고 말했다. 그리고 이렇게 덧붙였다. “살아가면서 누군가의 알아줌을 입는다는 것, 그것도 오래 존경해온 분들의 지우(知愚)을 입는 것은 얼마나 큰 위로인지요. 이미 저는 상을 벅차게 누린 것에 진배없습니다.”

공쿠르상의 상금은 달랑 10유로(1만3,000원)이지만 프랑스 최고 권위의 문학상이다. 문학상의 권위는 상금으로 만들어지는 게 아니다. 수상작에 대해 비평가가 가치를 인정하고, 독자가 읽고 감동할 때 비로소 생겨나는 것이다. 김사인 시인은 만해문학상 수상의 영예와 상금 2,000만원을 얻을 기회를 포기했지만, 그로써 주위에 새삼 일깨워준 게 있다. 문학에서 ‘염치’란 게 얼마나 중요한지, 작가가 ‘염치’를 알고 그것을 작품으로뿐 아니라 행위로 보여준다는 건 또 어떤 울림을 낳는지. 물론 ‘염치’를 아는 것이 문학만의 이야기일 리 없다.

“심사위원들의 판단을 깊은 경의와 함께 존중합니다만, 그러나 문학상은 또한 일방적인 시혜가 아니라 후보자의 수락에 의해 완성되는 것이므로, 후보자인 저의 선택도 감안될 여지가 다소 있다는 외람된 생각을 하게 되었습니다. 그에 기대어 조심스러운 용기를 냈습니다. 만해문학상에 대한 제 충정의 다른 표현으로서, 동시에 제 시쓰기에 호의를 표해주신 심사위원들에 대한 신뢰와 감사로서, 역설적인지 모르지만 저는 이 상을 사양하는 쪽을 택하려고 합니다. 간곡한 사양으로써 상의 공정함과 위엄을 지키고, 제 작은 염치도 보전하는 노릇을 삼고자 합니다.

살아가면서 누군가의 알아줌을 입는다는 것, 그것도 오래 존경해온 분들의 지우(知愚)를 입는다는 것은 얼마나 큰 위로인지요. 이미 저는 상을 벅차게 누린 것이 진배없습니다. 베풀어주신 격려를 노자 삼아 스스로를 다시 흔들어 깨우겠습니다. 가는 데까지 애써 나아가보겠습니다. 저의 어설픈 작정이 행여 엉뚱한 일탈이나 비례가 아니기를 빌 뿐입니다.”(계간 창작과비평 가을호 614~615쪽 ‘간곡하게 상을 사양하며’ 발췌)

“성호 이익은 ‘성호사설(星湖僿說)’에서 치사와 관련된 글을 3편이나 써서, 치사가 철저히 지켜져야 함을 주장했다. 70세 이전이라도 능력이 없거나 건강이 허락하지 않으면 스스로 치사를 해야 한다고 하면서, 요즘 세상에서는 세력이 있는 자는 80, 90세가 돼도 벼슬에서 물러나지 않고, 소원하고 계급이 낮은 자는 외람스럽게 여겨 감히 물러가기를 청하지도 못하니, 무슨 경우냐고 신랄하게 비판하기까지 하고 있다. 또한 설령 70세가 넘은 사람이 건강하더라도 찾아보면 40, 50대에서 그만한 능력을 가진 사람이 없겠느냐고 반문하기도 했다.…성호의 글은 무조건적으로 절대적인 연령별 기준을 지키라고 하는 것이 아니다. 요지는 바로 염치를 가져야 한다는 것이다. 자신에게 주어진 역할, 주어질 역할을 제대로 수행할 수 있는지를 고려해 벼슬에서 물러날 지, 새로 벼슬에 나아갈 지를 결정해야 하는데, 대부분의 사람들은 자신의 능력에 상관없이 무조건 벼슬에 집착한다는 것이다.

복숭아 두 개로 용사 셋을 죽였다는 이도살삼사(二桃殺三士)의 고사가 있다. 세 명에게 복숭아 두 개를 주면서 공이 있는 사람이 가지라고 했는데, 서로 자신의 공을 내세우며 복숭아를 다투다가 결국 부끄러움에 자결을 했다는 내용이다. 비록 교묘한 계략으로 상대를 제거한다는 고사지만, 시사하는 바는 크다. 적어도 그들처럼 명분 앞에서 부끄러움을 느낄 만큼 염치를 지닌 사람이 요즘 시대에 몇이나 있을 것인가? 지금이야말로 염치의 회복이 시대정신이 돼야 할 때가 아닌가 싶다.”(노컷뉴스 2014년 7월 8일 고전의 향기 ‘염치의 회복이 시대정신이 돼야 할 때’▶전문 보기)

“지난 주말 노무현 전 대통령 6주기 추도식장에서 노 대통령의 아들 건호씨가 김무성 새누리당 대표를 향해 돌직구를 날렸다. 그는 “전직 대통령이 북방한계선(NLL)을 포기했다며 내리는 빗속에서 정상회의록 일부를 피 토하듯 줄줄 읽으시던 모습이 눈에 선한데, 어려운 발걸음을 해주셨다”고 김 대표를 대놓고 조롱했다. 아무리 하고 싶은 말이 있어도 때와 장소는 가려야 한다. 조문 온 문상객을 상주가 면전에서 욕보이는 건 예의가 아니다. 고인에 대한 예의도 아니다. 그럼에도 그가 보인 문제의식에는 공감하는 사람이 적지 않다. 염치를 모르는 한국 정치의 핵심을 찔렀기 때문이다. 김 대표가 염치를 아는 사람이라면 어떻게 낯을 들고 그 자리에 나타날 수 있는 거냐고 건호씨는 묻고 싶었을 것이다. 상대 진영 대선 후보에게 종북 이미지를 덧씌우기 위해 죽은 전직 대통령을 ‘부관참시(剖棺斬屍)’하고, 선거에서 이길 목적으로 국가 기밀까지 공개했던 사람이 이제 와서 화합과 통합에 앞장서는 ‘대인배 코스프레’를 하는 것은 너무 몰염치한 처사 아니냐는 성토였을 것이다.

멀쩡한 사람도 정치판에 가면 철면피가 된다. 얼굴에 철판을 깔지 않으면 선거에서 이길 수 없고 정치인으로서 출세할 수 없기 때문일 것이다. 정치권만 그런 게 아니다. 그 누구보다 명예를 소중히 여겨야 할 고위 공직자와 군인들 중에도 염치와 거리가 먼 사람들이 부지기수다. 맹자가 말했듯이 부끄러움을 아는 데서 의(義)는 시작된다. 모범을 보여야 할 사람들부터 염치를 모르니 한국 사회 전체에 사람 사는 도리가 제대로 설 리가 없다. 지금 한국 사회는 남은 어떻게 되든 나만 잘 되면 그만이고, 무슨 짓을 해도 나만 잘 살면 그만이란 식이다. 한번 잡은 권력은 최대한 오래 누려야 하고, 한번 오른 자리는 최대한 오래 버텨야 하고, 힘있는 자리에 있을 때 최대한 잇속을 챙겨야 한다는 식이다. 누구보다 체면과 명예를 소중히 여기며 살아온 우리에게 염치는 사치가 됐다.”(중앙일보 5월 26일자 배명복 칼럼 ‘염치를 잃은 한국 사회’▶전문 보기)

“순하게 당하고만 있는 사람들 중에는 그것을 보고 자신도 그렇게 해야겠다고 느끼는 사람이 하나 둘 나타나게 되는 것이다. 따라서 시간이 갈수록 새치기하는 사람이 하나 둘 늘어나게 된다. 이윽고 새치기가 아무렇지도 않은 뻔뻔스러운 사람이 전체의 절반 정도에 이르면 순한 사람은 끝도 없는 새치기로 말미암아 아예 표를 사지도 못할 정도가 될 것이다. 이 정도에 이르면 거의 모든 개체가 경쟁적으로 뻔뻔스럽게 변할 수밖에 없을 것이다. 모든 사람들이 독한 사람으로 변할 즈음이 되면 새로운 문제가 생기기 시작한다. 예를 들어 그간 자신만의 특기라고 생각한 새치기의 달인 앞에 더 뻔뻔스러운 인간이 다시 새치기를 한다면 아마도 그들 간에는 격투기에 준하는 싸움이 벌어질 것이다. 독한 사람들 간의 싸움은 한 쪽의 완전한 항복이나, 쌍방 모두에게 엄청난 손해로 더 이상 싸움이 진행되기 어려울 지경에 이르러서야 끝이 난다.…공격적인 유전자를 가진 생명체 간의 죽기살기식 싸움으로 인하여 그들은 자손을 퍼뜨릴 기회를 잃어버리게 되고 궁극에는 생태계에서 소수자로 전락하게 된다. 그러는 동안 유순한 종들은 가늘고 길게 생명을 연장하여 자손을 퍼뜨리는 데 성공하고, 이로 인하여 생태계는 또 다시 유순한 개체들로 점차 채워지게 된다.

사람을 비롯한 모든 개체는 자신이 속한 사회에서 유순하게 살 것인가, 아니면 이기적이고 염치없는 삶을 살 것인가를 이득의 최대화라는 관점에서 결정하게 된다. 이 두 전략을 가진 개체 수가 변하는 과정이 반복되다가, 궁극에는 그 어떤 식으로 살아도 얻을 수 있는 이득이 별 차이가 없는 상태인 진화적 안정화된 단계에 이르게 된다. 그래서 독수리가 비둘기보다 적은 이유, 세상에 그래도 순하고 착한 사람이 많은 이유가 이 이론을 바탕으로 설명된다.”(부산일보 2009년 6월 5일자 과학칼럼 ‘순한 사람, 독한 사람’▶전문 보기)

김범수기자 bskim@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0