초등학교 1학년 때였나. 아침밥을 굶고 집을 나서자 어머니가 호주머니에 오십 원을 넣어주셨다. 그걸로 학교 앞 분식가게에서 라면을 사먹었다. 달걀까지 넣은 라면이 오십 원. 달고나나 아이스께끼 같은 허접한 주전부리가 오원, 버스요금이 이십오 원 하던 시절이었다. 그때는 주머니에 묵직하게 들어있는 동전의 무게만큼 내 가슴도 뛰어오르곤 했다. 일부러 남보란 듯이 동전을 쩔렁쩔렁 거리며 박자에 맞춰 걸었다. 그 땐 동전을 많이 가진 친구가 제일 부자 대접을 받았다. 코 묻은 동전을 서로 따먹겠다고 덤비기도 했다. 학교가 파하면 아이들의 보물을 넙죽넙죽 받아먹는 오락기 앞으로 잘도 달려갔다. 뉘엿뉘엿 해가 저물 때쯤, 텅 빈 호주머니에 주먹을 넣고 집으로 돌아가는 길은 왜 그렇게 쓸쓸했던지. 어린 내게 소유의 기쁨과 상실의 슬픔을 알려준 녀석이 바로 동전이다. 요 쪼그맣고 동그란 요물 덩어리들!

요즘 아이들에게 동전을 주면 눈치 없는 어른이 되기 십상이다. 개중 가장 값나가는 오백 원으로 과자 한 봉지도 살 수 없으니. 나만 해도 어쩌다 거스름돈으로 동전을 받으면 무겁고 거추장스러워 자꾸 어딘가 놓고 다니게 된다. 멋쟁이들에게 동전은 호주머니를 불룩하게 만들어 잘 빠진 옷매무새를 망쳐놓는 방해꾼이다. 아무리 시대가 변했다지만 동전의 위신이 이렇게 떨어진 데는 이유가 있을 것이다. 아주 옛날에는 동전을 진짜 금이나 은으로 만들었다. 그땐 동전 재료의 가치가 곧 그 위에 쓰인 교환 가치와 일치했다고 한다. 그런 믿음으로 다른 지역이나 나라에서도 그 동전을 사용할 수 있었던 거다. 직접 그 자리에서 동전들의 무게를 재어 가치를 평가하면 되니까.

그렇다면 지금은? 알다시피 동전의 가치는 동전이 지닌 내재적인(동전 재료의) 가치와 아무 관련이 없다. 심지어는 액면가는 그대로인데 크기와 성분이 달라지기도 한다. 현대의 화폐는 그 위에 적혀진 숫자가 정확히 그만큼의 가치를 ‘표상’한다는 약속 위에 세워져 있는 셈이다. 백 원짜리 동전의 가치는, 그걸 주고받는 사람들이 공유하고 있는 순수한 믿음 혹은 합의에 의해 결정된다. 백 원짜리 동전이라는 물건만 놓고 보면 ‘백 원어치’보다 더 나갈 수도, 덜 나갈 수도 있다는 말이 되겠다. 아마 요즘 같은 세상에선 동전을 만드는데 드는 재료비가 액면가를 훨씬 추월하겠지. 그러니까 동전을 녹여서 장신구나 금속과 같은 걸로 만드는 일도 심심찮게 일어나는 게 아니겠는가.(노파심에 덧붙이면, 이런 짓을 하면 육개월 이하의 징역 또는 오백만 원 이하의 벌금형에 처해진다. 개인적으로는 이 처벌도 너무 가볍다고 생각하지만…….)

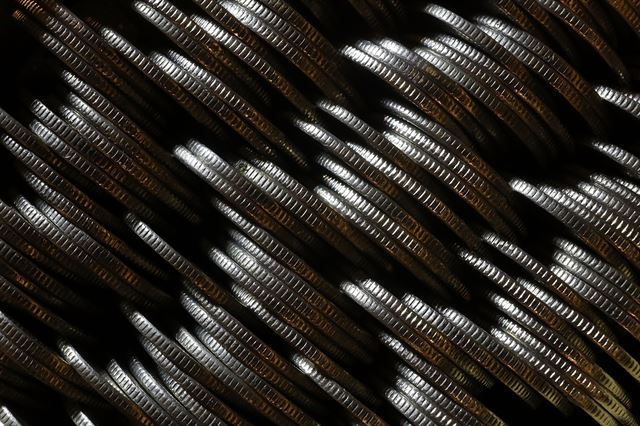

만일 화폐 제도를 떠받치고 있는 믿음이나 약속의 체계가 무너진다면? 하루아침에 액면가가 모조리 증기처럼 휘발되어 버리면, 동전들은 어떻게 될까. 전 인류를 수백 년간 지배했던 ‘자본주의’란 것을 증언하는 유물이 될까, 아니면 끈덕지게 살아남아 우리의 교환 경제를 교란하는 괴물이 될까? 요즘 부쩍 자본주의 이후에 등장할 디스토피아를 그려보는 일이 잦아졌다. 어디 폭락을 거듭하며 장기 침체 국면에 들어간 주식시장뿐이겠는가. 금융자본주의의 몰락을 예고하는 목소리에 귀를 기울이다 보면, 후기를 지나 말기를 향해 치닫고 있는 자본주의의 운명을 걱정하지 않을 수 없다. 그러다 문득, 접사(接寫·물체의 일부분을 확대하는 기법)로 찍은 동전의 모습을 보고 나는 무릎을 탁 치고 말았다. 야, 이 동전 도대체 나이가 몇 살이냐…… 참 오래도 썼구나. 자세히 보니 참 낡았고 여기저기 상처도 많네……. 앞으로도 몇 년이나 살아남아 제 구실을 하게 될까. 이거야 말로 낡아빠졌고 흠 많고 더럽지만 있는 대로 정이 든 ‘자본주의’란 제도에 대해, 내가 평소에 품고 있던 생각 그대로가 아닌가.

좀 더 가까이, 세밀하게 들여다보라. 접사로 찍은 사진은, 대상에 부여되어 있는 문화적, 경제적 가치를 휘발시켜 버리고, 순수한 ‘물질’로서 응시하게끔 한다. 그렇다. 사진 속에서 백 원짜리 동전은, 천원 지폐를 내고 육백 원짜리 생수를 사먹고 거슬러 받은 돈이 아니라 차가운 금속 덩어리로서 자신을 드러낸다. 철저한 광물성, 그 이상도 이하도 아니다. 훼손되고 때타고 닳았음에도 불구하고, 아니 오히려 그럴수록 원래부터 갖고 있던 자신의 성질을 더욱 야성적으로 드러내는 저 광물들. 이들의 형상은 까마득한 옛날, 동전을 발명했고 유통시켰으며 물질적 차원을 넘어 인간의 영혼을 잠식하기에 이른 자본주의의 기원과 종말을 더듬어보게 만든다. 시장 경제를 넘어 금융 경제 체제로 전환되면서 이미 한풀 꺾인 ‘현금’의 위세는, 이제 또 한 시대의 종말을 맞이하면서 도저히 점칠 수 없는 국면으로 넘어갈 것임이 분명하다. 한때 아이였던 우리의 배를 불려주고 꿈꾸게 했던 동전들이 이제 점차 외면 받는 천덕꾸러기가 되어버린 것처럼.

어렸을 때 나는 뭔가 모으는 걸 좋아하는 아이였다. 당연히 동전 수집에도 열렬한 정성을 기울였다. 외국에 나갔다 돌아오시는 친척 어른들이, 환전하기 번거로운 동전들을 선심 쓰듯 쏟아내시면 나는 환호하며 그것들을 꼭 움켜쥐었다. 부모님은 그런 것도 역사·사회 공부의 일종이라고 생각하셨는지 내 수집열을 독려하시곤 했다.(부모 입장에선 모든 게 다 공부와 연결된다) 그때 동전을 바라보는 내 시선이 바로 이런 사진을 찍는 이의 마음과 비슷했을 것이다. 내 눈에 중요했던 건 얼마짜리, 우리 돈으로 환전하면 얼마, 이런 것이 아니라 모양이 얼마나 ‘멋있는가’였다. 나는 그것들을 지금도 갖고 있다. 그 동전들은 수십 년 전, 어른들의 지갑에서 내 손으로 들어오는 순간 일찌감치 유물이 되었다. 지금 우리의 지갑 속에, 서랍에, 호주머니에서 날마다 마모되어가고 있는 동전들도 머지않아 내 앨범 속의 동전들과 같은 운명이 될 것이다. 동전처럼 자본주의도 시간이 지나면 그렇게 될까. 난 그러리라고 생각한다. 우리 문명은 어디로 가게 될 것인가. 국화(國花)와 국보(國寶)의 형상을 새겨 넣은 동전의 앞면을 뒤집어 보라. ‘십 원’, ‘백 원’, ‘오백 원’ 같은, 액면가를 알려주는 글자들. 이들은 한 때 십 원을 넣고 공중전화를 걸고 백 원을 내고 주전부리를 사먹었으며 오백 원을 빨래방 코인과 맞바꾸었던 우리의 문화를 기억나게 한다. 어쩌자고 저 사진 속의 이순신 장군님은 박물관의 전시관에 들어있는 유품보다 더 늙어 보이는 건지… 그러니까 후기자본주의 시대 속에 살고 있는 우리에게 자본주의 이후를 절로 추억하게 만드는 게 아닌가. 저 멀리, 서쪽부터 붉게 물드는 하늘을 바라보며 엄마가 기다리는 집으로 쓸쓸히 돌아가던 아이는 이제 또 다시 정든 동전의 찌든 민낯을 더듬어 보며 마음을 달랜다. 이 쪼그맣고 동글동글한 동전들이 마치 자본주의가 흘린 눈물 같다는 생각을 하며… 그렇게 한 시대도 저물 것이다.

이직 기자 jklee@hankookoilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0