점주가 꼭 본사에서 사야 하는 '필수품목'

가격 부담에 품질 문제까지 떠안는 문제

공정위 "유통 마진 수취 올바르지 않아"

서울의 한 치킨 프랜차이즈 가맹점에서 치킨을 튀기고 있다. 신선육과 기름뿐 아니라 뜰채와 같은 주방도구도 가맹본사를 통해 비싸게 사야만 하는 '필수품목'이다. 배우한 기자

# A 패스트푸드 프랜차이즈는 햄버거 패티 가격이 떨어졌는데도, 가맹점주들에겐 더 올려 팔았다. 패티는 본사를 통해서만 사야 하는 ‘필수품목’이라 가맹점주들은 눈물을 머금고 본사가 부르는 값대로 구매할 수밖에 없었다.

# B 커피 프랜차이즈는 가맹점주에게 시중에서 쉽게 구할 수 있는 탄산수를 자사 로고만 붙여놓고 필수품목이라며 강매했다. 가맹점주는 같은 종류의 탄산수를 동네 마트에서 절반 가격에 구입할 수 있지만, 계약해지를 우려해 울며 겨자 먹기로 납품받아야 했다.

국민의힘 박대출 정책위의장(가운데)이 22일 국회에서 열린 가맹점주 피해 방지 및 보호를 위한 가맹사업 필수품목 제도 개선 민당정협의회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정부가 이처럼 가맹점주의 고혈을 짜는 필수품목 제도 개선에 나선다. 가맹 사업 근간인 필수품목 제도를 대대적으로 개편하는 건 처음이다. 필수품목은 프랜차이즈 제품의 품질 통일성을 유지하기 위한다는 명목으로 본사에서만 구매해야 하는 '강제품'이다. 그간 가맹본사들은 프랜차이즈 특유의 '규모의 경제'를 이용해 원부자재를 싸게 구입한 뒤, 가맹점에 유통 마진(차액가맹금)을 많이 붙여 비싸게 강매하는 식으로 이익을 챙겨왔다.

그래픽=김대훈 기자

공정거래위원회는 22일 당정협의회를 거쳐 '가맹사업 필수품목 거래 관행 제도 개선 방안'을 발표했다. 한기정 공정거래위원장은 "최근 가맹본부가 필수품목을 과도하게 지정하고, 일방적으로 가격을 높이는 행태가 심각해지고 있다"며 "법 개정 등 제도 개선을 추진하고 향후 적극적인 행정 조처를 통해 시장 질서를 바로잡겠다"고 밝혔다. 2021년 업종별 평균 필수품목 마진 수취 현황에 따르면, 치킨은 가맹점당 연간 3,100만 원, 피자는 2,900만 원의 유통마진이 본사에 돌아갔다.

그래픽=김대훈 기자

가맹점주들의 원성이 높은 필수품목의 문제점은 크게 세 가지다. 우선 ①필수품목 종류가 너무 과도한 경우다. 마트에서 쉽게 구할 수 있는 주걱 등 주방도구, 일부 성분만 약간 변경한 우유까지 필수품목으로 지정해 가맹점에 비싸게 판 커피 프랜차이즈 사례가 대표적이다. 또 ②원가는 그대로이거나 내렸는데, 본사가 일방적으로 필수품목 가격을 인상해버리는 경우와 ③원가 정보를 '영업비밀'이라는 이유로 공개하지 않는 것도 도마에 오른다.

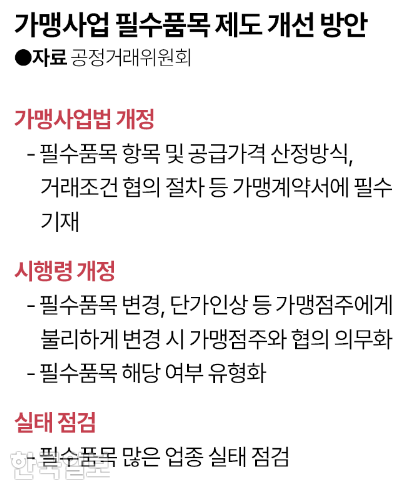

이에 정부는 가맹계약 시 필수품목 항목과 공급 가격 산정방식 등을 계약서에 의무화하는 내용으로 가맹사업법을 개정하기로 했다. 필수품목 변경, 단가 인상 등 거래조건을 가맹점주에게 불리하게 바꾸는 경우엔 반드시 협의하도록 시행령과 고시도 변경하기로 했다. 필수품목이 프랜차이즈 동일성 유지에 꼭 필요한지 등도 구체적으로 따지는 가이드라인도 만들 계획이다.

그래픽=김대훈 기자

가맹사업을 '도소매유통업'이 아니라고 규정한 것도 눈에 띈다. 공정위 관계자는 "가맹사업은 물품 공급업이 아닌, 지식재산권을 파는 곳"이라며 "필수품목 공급 형태로 가맹본부가 마진을 수취하는 것은 올바른 방법이 아닌 만큼, 로열티 제도로의 전환 등을 고민해야 할 것"이라고 말했다. 필수품목 강매 등으로 이익을 챙겼던 프랜차이즈 본사의 영업방식에 제동을 건 셈이다.

이번 제도 개선이 미흡하다는 지적도 있다. 특히 정부가 차액가맹금 공개 대신 '공급 가격 산정방식 공개'를 법제화해 투명성을 높이겠다고 했지만, 구체적 방법은 기업 자율에 맡겼기 때문이다. 이 경우 물가상승률에 연동해 인상한다거나, 유통마진을 몇 퍼센트 붙인다는 등 기업별 공개 방식이 천차만별이 될 가능성이 있다. 한 치킨 프랜차이즈 가맹점주는 "차액가맹금을 공개하라는 헌재 판결에도 본사는 재료별 차액가맹금이 아닌, 총평균으로 뭉뚱그려 알려주는 상황"이라며 "제도가 실효성이 있으려면, 정부 규정이 보다 세밀할 필요가 있다"고 말했다.

연관기사

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0