세계 최대의 노천 구리광산인 칠레의 추키카마타에서 관광객들이 구리 원석을 줍고 있다. 한국일보 자료사진

4차 산업혁명에 따른 소재·부품 수요 폭증으로 자원확보 전쟁이 발발하면서 주요 광물 가격도 치솟고 있다. 하지만 정부는 국내 공기업들의 재무 개선을 이유로 보유 중인 해외광산을 서둘러 매각, 자원 정책이 뒷걸음질치고 있다는 비판이 나온다. 자원 확보의 중요성에 따라 자체 해외자원 개발에 박차를 가하고 나선 국내 대기업과는 대조적이다.

광물가격 5년 새 2배 급등... 대기업도 광산 개발

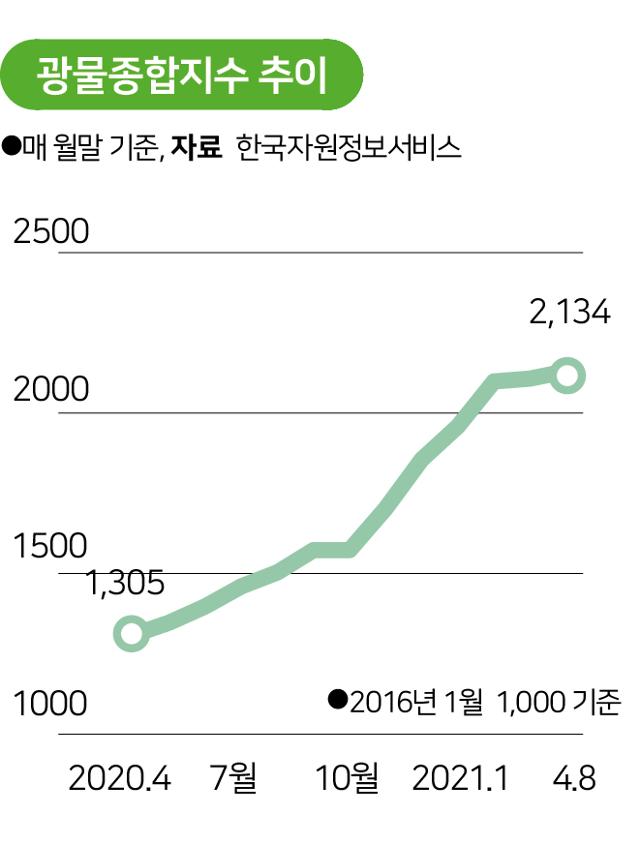

광물종합지수 추이. 송정근 기자

8일 산업통상자원부와 한국광물자원공사의 광물종합지수는 이날 2,133포인트로 1,000포인트 기준인 2016년 1월에 비해 2배 이상 올랐다. 광물종합지수는 철·동·니켈·아연 등 국내 수입 금액 기준 상위 20개 광물 중 산업적 중요도가 높은 15개 광물의 가격지수다. 주요 광물의 수입 가격이 최근 5년 새 2배 이상 뛴 셈이다.

실제 전기차 배터리에 들어가는 핵심 광물인 니켈 가격은 2016년 2월 1톤당 7,720달러에서 2월 1만9,568달러로 5년 새 3배 가까이 급등했다. 3월 들어 가격이 하락하긴 했지만 1만6,400달러대를 유지하고 있다.

글로벌 경기 판단의 지표로도 사용되는 구리의 1톤당 가격 역시 지난해 3월 5,178달러에서 지난달 9,004달러로 1년 사이 2배가량 뛰었다. 철광석 가격 역시 같은 기간 1톤당 89.1달러에서 167.2달러로 2배 올랐다. 경기 회복에 대한 기대감으로 산업의 원료인 각종 광석의 수요 역시 늘어난 이유가 크다.

광물값 급등 등 자원 확보의 중요성이 커지면서 국내 대기업들도 해외자원 개발에 박차를 가하고 있다. 포스코는 2010년 우수한 품질의 철광석을 안정적으로 조달하기 위해 호주의 로이힐 광산 개발에 총 1조3,000억 원을 투자, 12.5%의 지분을 보유하고 있다. 현재 연중 소요량의 25% 이상인 1,500만 톤의 철광석을 로이힐로부터 공급받는다.

SK E&S는 2012년부터 개발해 온 호주 바로사-깔디따 해상가스전에 향후 5년 동안 총 1조6,000억 원을 투자해 2025년부터 20년 동안 연간 130만 톤의 액화천연가스(LNG)를 국내에 도입할 계획이다. LG그룹에서 분리가 확정된 LG상사의 경우엔 전기차 배터리 핵심 소재인 니켈 채굴을 위한 광산 개발을 새로운 먹거리로 정하고 인도네시아 등을 중심으로 본격적인 사업지 물색에 나섰다.

정부 광물 확보 노력은 뒷걸음... 확보 광산도 매각

기업들까지 자원 확보에 나선 상황에서 정부의 광물 확보 노력은 오히려 후진하는 모양새다. 광물자원공사 등 주요 에너지 및 자원 공기업의 지난해 해외 자원 개발 투자액은 7억 달러가량으로 10년 전인 2011년(70억 달러)의 10분의 1 수준으로 급감했다.

정부는 해외자원 개발 사업에서도 줄줄이 손을 떼고 있다. 광물공사는 투자원금의 60% 수준에 칠레 구리광산 지분 30%를 최근 매각한 데 이어, 호주 와이옹 유연탄 광산 지분 82.25%도 전량 매각을 추진하고 있다. 여기에 니켈 등이 생산되는 아프리카 마다가스카르의 암바토비 광산 지분(37.5%)과 멕시코 볼레오 구리광산 지분(76.9%) 또한 매각을 검토 중이다.

정부가 이처럼 해외자원 사업에 소극적으로 나선 명분은 그동안 눈덩이처럼 불어난 손실에 있다. 정부는 광물공사의 자원개발 투자사업을 모두 매각, 지난해 기준 6조9,315억 원 수준인 부채 규모를 2024년까지 절반 수준으로 줄인다는 계획이다.

하지만 해외자원 매각은 부존자원이 전무한 한국의 기업들엔 중장기적으로 부담이란 지적도 나온다. 자재 가격이 급등하는 상황에서 해외자원 광산 매각은 자원 안보에 위협이 될 수 있다는 점에서다. 강천구 인하대 초빙교수는 “한국은 고도의 산업국가지만 에너지, 자원이 전무해 반드시 해외에서 자원을 개발해야 한다”며 “원자재 가격이 급등하는 상황에서 공기업 부채 해결을 위해 알짜 광산을 매각한다는 건 향후 자원 안보에 위협이 될 수 있다”고 지적했다.

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0