시각장애인 위한 '색 구분 라벨' 개발한 디자이너

박진 대표 "시간 장소 목적 따라 옷 입는 것도 권리"

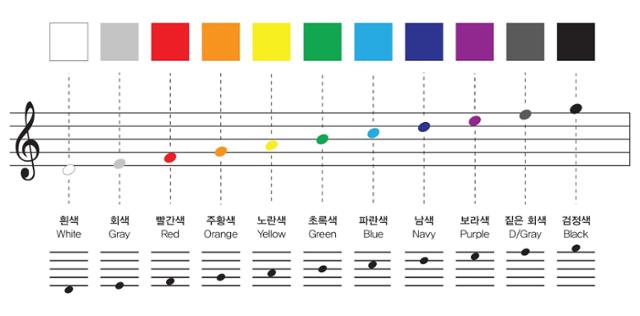

서울시각장애인복지관과 협업 '오선지 라벨' 개발

노뮤직노라이프가 개발한 색상 구별 라벨이 티셔츠 하단에 부착되어 있다.

"장례식장에 빨간색 옷 입고 가면 사람들이 예의 없다고 생각하겠죠. 그렇다고 시각장애인이라 색 구분을 못한다고 일일이 설명할 수도 없고요."

지난 2일 오후 서울 성동구 패션업체 '노뮤직노라이프' 사무실에서 만난 박진(42) 대표는 옷걸이에 나란히 걸린 무지개색 티셔츠를 보며 이렇게 말했다. 티셔츠는 색깔도 모양도 달랐지만, 전부 왼편 아랫쪽에 오선지 모양의 라벨을 달고 있었다. 오선지에 표시된 음표 위치를 손으로 짚는 것만으로 시각장애인들이 옷 색깔을 알 수 있도록 제작됐다.

박 대표의 아이디어는 2년 전 경험에서 비롯됐다. 샤워하다가 정전이 돼 대충 옷을 챙겨 입고 서둘러 두꺼비집을 올렸는데, 불을 켠 후에야 속옷을 거꾸로 입었다는 사실을 알게 된 것이다. 대기업에서 디자이너로 일했던 박 대표는 "순간 5년 전쯤 항공기에서 우연히 만난 시각장애인과의 대화가 떠올랐다. 시각장애인 역시 장소와 시간, 목적에 따라 자유롭게 옷을 골라 입고 싶은 욕구가 있을 것으로 생각했다"며 개발 동기를 설명했다.

노뮤직노라이프 박진 대표. 본인 제공

본격 작업에 돌입한 박 대표는 지난해 서울시각장애인 복지관의 도움을 받아 프로젝트에 관심 있는 시각장애인을 소개받았다. 이들의 집을 방문해 평소에는 어떤 방식으로 옷을 구별하는지 세세하게 관찰했다. 딱 한가지 종류의 셔츠나 바지만 사는 사람, 옷 안쪽의 케어라벨을 특정한 모양으로 오려 구분하는 사람, 옷장에 두는 위치를 고정해 구분하는 사람 등 제각각이었다.

다만 한 가지 공통점이 있었다. "양말은 한 가지 색만 신는다고 하더라고요. 여러 색의 양말을 가지고 있으면 짝짝이로 신을 가능성이 높기 때문이래요. 그 때, 색을 구분하는 방법만이라도 찾으면 참 좋겠다고 생각했죠."

처음에는 점자를 이용하려고 했지만 난관에 부딪혔다. 후천적 시각장애인 중 점자를 읽지 못하는 사람이 예상보다 많았기 때문이다. 박 대표는 "시각장애인 입장에선 손끝으로 글자를 읽어낸다는 게 굉장히 피곤한 일"이라며 "요즘에는 스마트폰 음성 서비스가 잘 돼있어 점자를 쓰지 않는 분들도 많다"고 설명했다. 실제로 한국장애인고용공단이 시행한 2019년 조사에 따르면 시각장애인의 62.7%가 점자를 읽지 못한다고 한다.

노뮤직노라이프 색상 구별 라벨의 체계. 노뮤직노라이프 제공.

6개월간 고민 끝에 박 대표는 오선지와 음표를 떠올렸다. 오선지와 음표 하나로 표현할 수 있는 음(音)은 총 11가지인데, 무지개 7색과 흰색, 검정색, 밝은 회색과 어두운 회색을 더하면 11가지 표현이 가능했다. 선천적 시각장애인도 무지개 일곱색깔인 '빨주노초파남보'는 알고 있고, 여기에 한국인이 즐겨 찾는 무채색 4가지를 더한 11가지 색으로 라벨을 만들었다.

1년 남짓 개발과정을 거쳐 박 대표는 올해 4월 크라우드 펀딩으로 반팔 티셔츠와 맨투맨을 출시했다. 라벨을 붙이고, 소매 끝쪽엔 지갑을 소지하지 않더라도 카드 등을 가지고 다닐 수 있는 지퍼가 달린 작은 주머니를 만들었다. 시각장애인의 보다 나은 삶을 생각하는 철학에 중점을 뒀기에, 가격도 티셔츠 1만1,900원, 맨투맨은 2만9,000원으로 저렴하게 책정했다.

시각장애인들의 반응도 좋았다. 이모(25)씨는 "여러 색깔의 옷이 한데 있으면 구분이 어려워 비슷한 색끼리 모아 놓는 편"이라며 "간편하게 색을 구분할 수 있는 좋은 방법인 것 같다"고 평가했다. 박 대표는 "라벨을 처음 소개했을 때 '명쾌하다' '외우기 쉽다'는 반응이 많았다"고 말했다.

노뮤직노라이프 색상 구별 라벨. 초록색을 표시하는 '시'음계가 나타나 있다.

박 대표는 시각장애인의 피드백을 받아 개선점을 찾고 있다. 그는 "라벨 형태가 직사각형이라 아래 위를 한 번에 구분할 수 없다는 불편함이 있었다"며 "위쪽에 홈을 파는 등의 작업을 통해 보완할 것"이라고 했다.

향후 계획을 묻자 박 대표는 "라벨 모양을 달리해 세탁법도 표기하고, 바지나 셔츠 등 다른 의류에도 부착할 계획"이라며 시각장애인을 위한 도우미 역할을 계속할 것이라고 강조했다.

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0