대한의사협회 의료정책연구소 페이스북

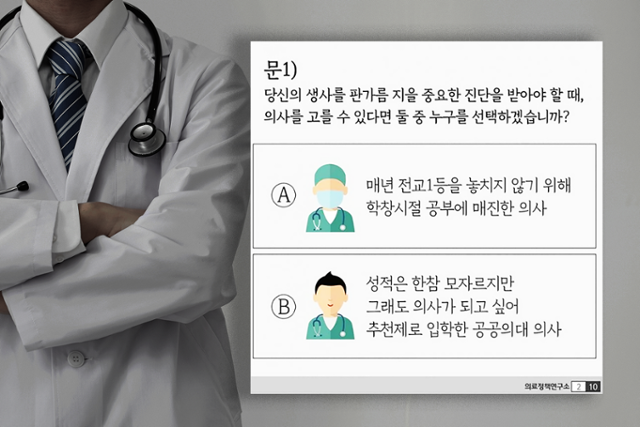

‘전교 1등’과 ‘초엘리트’라는 단어가 유령처럼 이 사회를 떠돌고 있다. 의사협회가 공공 의대를 비하하기 위해 전교 1등 담론을 들고 나왔을 때, 의사들의 바닥을 보는 것 같아 괴로웠다. ‘조국 백서’ 필진인 최민희 전 의원은 한 방송에서 “조국 전 장관은 대한민국의 초엘리트”이며 “서민들이 상대적 박탈감을 느낄 수 있지만 불법적인 것은 없었다”고 했다. 정치적으로 불량한 ‘초엘리트’라는 조어도 딱하지만, 그 말이 가진 폭력적 위계를 마주하는 것 역시 무척 괴로웠다.

전교 1등이 인생 1등이라고 믿는 사람들이 많고, 그들이 초엘리트 행세를 하며 공동체 밖에 자신들만의 성채를 쌓는 일에도 부끄러움이 없는 모양이다. 공감 능력이라곤 눈곱만큼도 찾아볼 수 없는 이 알량한 선민의식이 상류층의 민낯이라면, 부끄러움은 우리의 몫이다. 사회적 관계를 성찰하고 타인과 자신의 삶을 등가(等價)로 여기지 못할 때, 지적 재능은 몸의 ‘후진’ 장식이 될 뿐이다.

누구나 성공을 선망하지만, 고루 성공할 수 있는 사회는 없다. 부와 명예는 늘 편중된다. 재능과 노력이 합쳐져 시대ㆍ사회적 환경을 잘 만나야 성공에 이른다. 하지만 이것들 중 어느 하나 운(運) 아닌 것이 없다. 재능은 신의 주사위 놀이에 걸린 것이니, 전적으로 운이다. 이와 달리 노력은 개인의 자유의지에 달린 것이며, 엄격한 자기 통제가 가능하다고 믿어왔다. 그래서 역경을 이겨낸 의지가 사회적으로 미화되어 왔으며, 성실성은 신화화되어 왔다. 하지만 과연 그런가? 곰곰이 따져보면 노력조차 상당 부분 운에 의해 할당되는 정신적 자원이다.

노력은 성취 동기의 결과물인데, 성취 동기는 공평하게 주어지지 않는다. 어떤 부모 밑에서 자랐는가, 심리적 안정을 얻을 만큼 유복했는가, 양질의 학습을 적시에 했는가 등이 성취 동기 형성에 아주 중요하다. 서울의 특정 지역에서 SKY 합격자가 많이 나오는 것은 그런 이유일 테다.

재능과 노력이 합쳐지더라도 시대ㆍ사회적 환경을 만나지 못하면 허사다. 세계적 부호 워런 버핏은 자신의 수리적 재능이 금융 자본주의 시대를 만나 아주 운 좋게 성공할 수 있었음을 고백한 바 있다. 그래서 전 재산을 사회에 환원하기로 약속했다.

잘났건 못났건 우리는 모두 관계 안에서만 존재한다. 삶의 기쁨, 자부심, 명예, 고통 그 모두 관계가 만들어내는 것들이다. 그러므로 어떤 성공도 공동체에 빚지지 않을 수 없다. 전교 1등을 했다는 의사들과 초엘리트들은 그저 남들보다 조금 더 운이 좋았을 뿐이다. 타고난 재능이 좋은 환경을 만나 ‘열심’이라는 내면의 자원을 얻고, 칭찬과 격려라는 지원군을 만나 그 자리에 간 것이다. 그러므로 그 성공을 오롯이 개인화하는 건 얼마나 유치한가. 미국 철학자 존 롤스 역시 천부적, 사회적 운을 ‘집단 자산’이라 생각하고 그 운을 중립화하는게 정의의 핵심이라 여겼다. 워런 버핏의 재산 기부도 같은 철학에서 나왔을 것이다.

한국의 가진 자들에게 워런 버핏 같이 감동적 철학까진 바라지 않는다. 최소한 겸손하기라도 바란다. 성공의 원인이 대체로 행운임을 깨닫지 못하고, 오로지 노력의 결과물로 절대화할 때 우리 사회엔 천박한 정신적 단층이 만들어진다. 성공한 자들이 나머지 다수를 자신들 삶의 배경쯤으로 여기고 우쭐댈 때, 우리는 우연의 난폭함이 지배하는 천민 자본주의로 퇴행할 수 밖에 없다.

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0