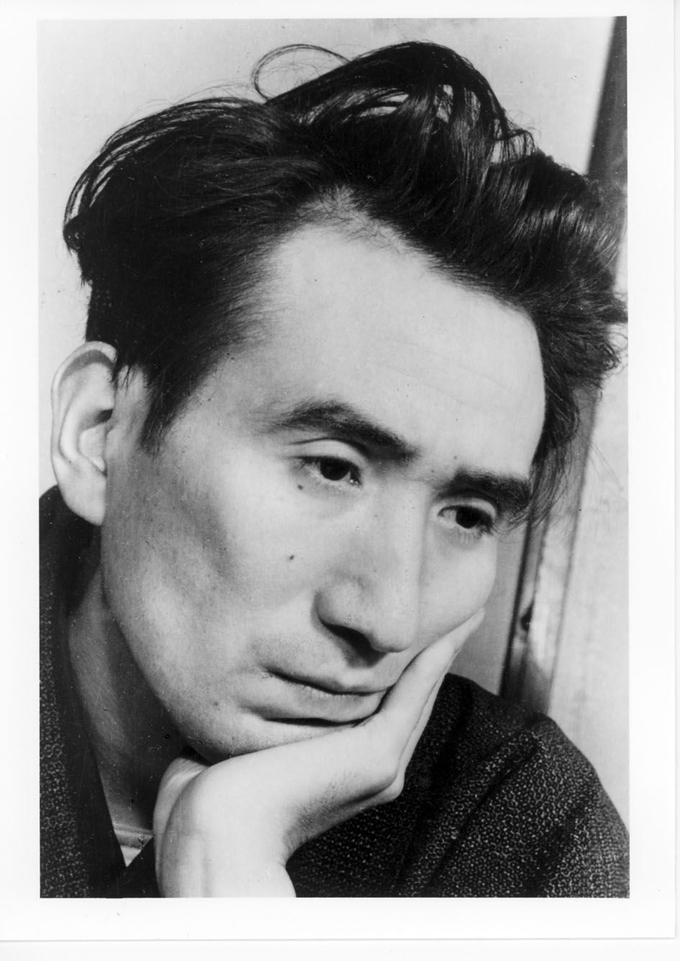

“부끄러움 많은 생애를 살았습니다. 저로서는 인간의 삶을 도무지 이해할 수 없습니다.”

다자이 오사무 ‘인간실격’의 첫 대목이다. 인간의 위선적인 면모를 이해하지 못하는 주인공 요조가 방탕한 삶을 살다가 끝내 몰락한다는 줄거리다. 작가인 다자이 오사무 역시 소설 속 요조처럼 서른 아홉 생애 동안 다섯 차례나 자살을 시도한 끝에 1948년 6월 13일 애인과 함께 강물에 투신해 스스로 목숨을 끊었다. 작가의 실제 삶이 겹쳐져, 소설은 허무와 환멸에 시달리는 이들에게 하나의 신화가 됐다. 그렇다면 요조는, 혹은 다자이 오사무는 도대체 왜 그렇게 죽고 싶어 했을까?

요조는 애인인 시즈코와 그녀의 딸이 나누는 평화로운 대화를 보며 “나 같은 멍청이가 이 두 사람 사이에 끼어들면 이제 곧 두 사람을 망쳐놓을 거야”라고 생각한다. 미국의 임상심리학자 토마스 조이너의 ‘자살에 대한 대인관계이론’에 따르면, 요조는 ‘좌절된 소속감’ 과 ‘짐이 된다는 느낌’으로 구성된 ‘자살을 소망하는 마음’을 갖춘 인물이다. 여기에 앞서 반복된 자살 시도와 알코올과 약물 남용을 통해 습득된 ‘자살을 실행할 수 있는 능력’까지 더해져 요조는 자살이라는 결론에 도달하게 된다.

우리는 자살을 모른다

임민경 지음

들녘 발행ㆍ208쪽ㆍ1만4,000원

임민경의 ‘우리는 자살을 모른다’는 이처럼 문학 속 자살의 모습을 다양한 자살 이론을 통해 분석한 책이다. 대학에서 문학과 심리학을 공부하고 범죄 피해 트라우마 통합 지원 센터에서 일하는 임상심리 전문가인 저자는 “심리학과 문학은 서로 다른 방법을 취해왔을 뿐, 스스로 목숨을 끊는 이 기이한 현상을 이해하거나, 받아들이고자 나름의 방식으로 노력해왔다”고 믿는다. 이 믿음에 근거해, 책은 문학을 매개로 자살하거나, 자살을 시도하거나, 자살에 대해 끊임없이 생각하는 소설 속 인물과 작가들의 심리상태에 접근한다.

책은 소설 속 자살의 양상을 기존 학자들의 심리학ㆍ정신병리학 이론에 엮어내는 방식으로 구성된다. 불륜 끝에 기찻길로 뛰어든 ‘안나 카레니나’에서는 ‘친밀욕구’와 ‘양육의존 욕구’의 좌절이 불러온 심리통(通)을 읽어낸다. 수많은 젊은이들의 모방자살을 불러일으킨 ‘젊은 베르테르의 슬픔’을 통해 ‘동기 전-동기-결단’으로 이어지는 자살자 마음의 변화단계를 분석한다. 작품만큼이나 비극적인 자살로 유명한 작가 실비아 플라스와 버지니아 울프를 통해 자살과 가장 밀접한 관련이 있다고 알려진 정신장애들을 탐색하기도 한다.

동생 알렉스에게

올리비아 드 랑베르트리 지음ㆍ양영란 옮김

알마 발행ㆍ336쪽ㆍ1만5,500원

‘우리는 자살을 모른다’가 문학 속 사례와 다양한 이론을 접목시켜 학술적 이해를 시도하는 책이라면, 올리비아 드 랑베르트리의 ‘동생 알렉스에게’는 동생의 자살을 받아들이고 진정한 이별을 하려는 누나의 사적인 수기다. 프랑스의 언론인이자 문학평론가인 저자가 쓴 이 책은 2018년 프랑스 4대 문학상인 르노도 상 에세이 부문을 수상하며 8만5,000부가 판매됐다.

동생은 2015년 10월 14일 스스로 목숨을 끊었다. 문학비평가인 누나는 자신이 가진 언어를 총동원해 동생의 지난 삶과, 상실의 고통을 적어 내려간다. 좋은 환경에서 좋은 교육을 받고 자라 어디서나 사랑 받았지만, 정작 ‘이건 진짜 삶이 아니라’는 절망에서 허우적댔던 동생.

그와 함께 한 삶과 죽음을 하나씩 돌이킨 끝에 누나는 마침내 이렇게 말할 수 있게 된다. “너는 우리를 버리고 떠나간 게 아니야. 너는 우리의 삶에 어찌나 강력한 발자국을 남겼는지 그 발자국은 우리가 침몰하지 않도록 지켜주면서 궁극적으로는 우리를 뛰어넘지. 너의 존재는 지워지지 않아. 너는 우리 안에서 계속 살아 숨 쉬고 있어.”

자살을 깊이 살펴보는 일은 결국 세상을 먼저 떠난 이들이 끝내 답해줄 수 없을 ‘도대체 왜’라는 질문에 대신 답해보는 과정이기도 하다. ‘죽고 싶다’는 신호는 결국 ‘살고 싶다’는 신호와 다르지 않다. 그 숱한 신호의 얼굴을 문학을 통해 배울 수 있다면 죽은 이들에게도, 살아남은 이들에게도 문학은 이로울 것이다.

한소범 기자 beom@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0