“사람들 몰릴 때가 되기 전에 가야 하는데, 그림 앞에서 발이 쉽게 떨어지질 않았어요. 너무 고독해 보이는 그림이라, 제가 떠나면 더 외로워질까봐.”

10년도 더 지난 2008년, 주말 아침마다 갤러리들이 모인 미국 뉴욕 소호 거리를 걸었다. 먼 이국 땅에서 미술 공부를 하며 이런 갤러리에 취직할 수 있을까, 걱정하던 때였다. 붐비는 시간을 피해 홀로 갤러리들을 누비던 ‘유학생 김한들’의 발걸음을 붙잡은 건 지나치게 외로워 보이는 그림들이었다.

큰 여백, 반쯤 가려진 얼굴들, 대부분 혼자인 인물들. 애써 발걸음을 옮겨도 자꾸 생각이 났다. 참지 못하고 점심쯤, 이제는 밀려든 인파로 복작복작해진 갤러리를 다시 찾았다. 그림을 그린 작가 이름 ‘팀 아이텔’을 적어뒀다. 몇 년 뒤 귀국해 이제는 서울 삼청동 갤러리 학고재에 취직한 ‘큐레이터 김한들’은 팀 아이텔 전시를 밀어붙였다.

“신참 큐레이터치고는 엄청나게 강력히 주장했어요. 제가 직접 봤던 그 느낌을 기억하고 있었기 때문에 외국 작가 전시에서 흔히 깜빡 속곤 하는 ‘사진빨’ 걱정도 없었죠.” 2011년 학고재의 팀 아이텔 개인전은 한국에서 대성공을 거뒀다.

한해 전인 2010년, 시인이자 ‘문학동네 편집부장’이었던 김민정은 고민에 휩싸여 있었다. 오랜 동지 신형철의 산문집 ‘느낌의 공동체’을 내야 하는데 ‘느낌’도, ‘공동체’도 어려운데 책은 더 어려운 ‘문학 평론’이었다. 표지 아이디어가 쉽지 않았다.

그 때 국내에 소개되지 않았으나, 평소 눈 여겨 봐뒀던 팀 아이텔 작품을 떠올렸다. 이유는 비슷했다. 유학생 마음을 흔들었던 여백, 그 여백이 편집부장 김민정에겐 문학을 표현할 최적의 수단으로 보였다. 김민정에게 팀 아이텔의 그림은 “친절하지 않지만, 많은 여백을 통해 언제나 생각의 여지를 열어두기 때문에” 문학과 깊은 관련이 있는 그림이었다.

2011년 출간된 신형철의 책 표지가 팀 아이텔 그림으로 장식되면서 학고재 갤러리 전시에도 힘을 실어줬다면, 몇 년 뒤에 김민정이 학고재 갤러리 전시 덕을 봤다.

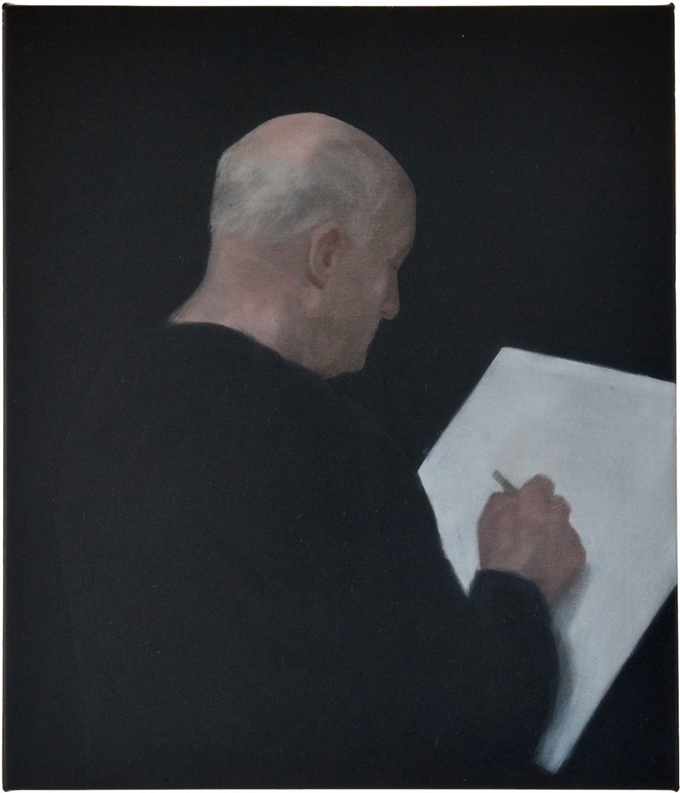

2013년 고 황현산 선생의 ‘밤이 선생이다’ 책을 만들다 표지 작업에서 걸렸다. 추상적 개념을 어떻게 풀어낼까 고민하다 ‘차라리 타이포로 갈까’ 생각하던 때였다. 그러던 어느 날 새벽, 이제는 출판사 난다 대표가 된 김민정은 ‘민머리 노인의 뒷모습’을 떠올렸다. 2011년 학고재 전시 때 갤러리 구석에서 찾아냈던, 그래서 휴대폰으로 찍어뒀던 팀 아이텔의 그림이었다.

무거워 보이는 느낌이 걸림돌이었다. 황현산 선생은 흔쾌히 허락했다. “그림이 나랑 너무 닮았던데”란 농담도 빼놓지 않았다. 그 덕에 “표지가 이렇게 어두우면 누가 사겠느냐”던 이런저런 반대를 물리치고 책을 완성했다.

‘밤이 선생이다’는 몇 년간 베스트셀러 목록을 오르내렸다. 김민정은 “그 다음부터 황현산 선생님 책을 작업할 땐 늘 팀 아이텔 그림을 준비하고 시작했다”고 말했다. 2018년 황현산 선생이 세상을 떠난 뒤 펴낸 ‘내가 모르는 것이 참 많다’, 복간한 ‘잘 표현된 불행’의 표지 역시 팀 아이텔의 작품이었다. 그 덕에 큐레이터 김한들이 기획한 두 번째 팀 아이텔 개인전도 큰 성공을 거뒀다. 팀 아이텔에겐 ‘책쟁이들이 사랑하는 작가’라는 수식이 붙었다.

팀 아이텔을 통해 연결된 큐레이터 김한들과 편집자 김민정은 지난 13일 서울 서교동 예스24 중고서점 북토크 전에서야 첫 만남을 가졌다. 김한들이 에세이집 ‘혼자 보는 그림’을 내면서 추천사를 부탁했고, 김민정은 덮어놓고 일단 ‘예스’라 대답했다. “팀 아이텔 전시를 기획한 사람”이라는 것만으로도 이유는 충분했다. 이날 두 사람의 얘기는 하나로 통했다. 문학과 그림의 공통점은 ‘해석의 여지’이며 그게 그림에선 ‘여백’으로, 문학에선 ‘밤’으로 나타난다고. 두 사람의 첫 만남, 첫 대화는 그것 만으로도 북토크 현장을 가득 채웠다. 이번 만큼은 여백 없이.

이정원 인턴기자

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0