“이왕 새 간판 달았으니 일감이 많아졌으면 좋겠네요.”

1997년부터 자리 잡았으니 햇수로 23년만이다. 서울 문래동 기계금속단지 내 ‘대성정밀’ 김문섭 사장은 최근 처음으로 간판을 내걸었다. 그런데 회사 이름만 큼지막하게 박아 둔 주변 다른 공장 간판과는 딴판이다. 네 개의 ‘ㄷ’ 자를 방향만 이리저리 바꾼 뒤 ‘ㅇ’을 달아 ‘대성’이란 상호를 만들었다. 초록색 아이콘 같다.

간판만 만든 게 아니다. 공장 유리문에다 붙인 시트에도 이 공장의 주된 작업인 선반과 밀링 작업 등을 상징하는 무늬들을 붙여뒀다. ‘10㎡(3평) 남짓 작은 가겐데 간판은 무슨 간판’, ‘알 만한 사람 다 아는데 무슨 간판’이라 생각해 온 김 사장도 만족스럽다.

김 사장의 간판은 그냥 만들어진 게 아니다. 2017년 강수경(39)씨 등 문래동을 근거지로 활동하던 예술가 6명이 문래동을 위한 프로젝트를 기획했다. 문래동 하면 금속 공장이니 이들 금속 공장을 특징적으로 드러낼 수 있는 간판 작업을 해 보기로 했다.

작업 방식도 재미있다. 문래동엔 직접 기계를 돌리는 작은 업체 사장님이 많다. 손님이 찾아오면 대접할 게 마땅찮아 커피 배달 다방이 발달해 있다. 그 덕에 공장을 많이 다녀본 다방 종업원들을 통해 간판이 필요한 공장을 찾았다. 대성정밀 등 20개 공장이 나섰다.

그냥 뚝딱 만들어 주고 끝난 게 아니었다. 그렇게 하면 그냥 ‘무료 간판제작 사업’과 다를 바 없다. 만들기 전에 1년의 시간을 들였다. 사장님들과 계속 교류하며 이야기를 나눴다. 저마다의 공장이 지닌 역사, 의미, 정체성 등에 대해 묻고 관찰했다.

가령 초록색 ‘ㄷ’ 네 개를 오밀조밀하게 넣은 대성정밀의 간판은 주변 사람들과 함께 일하는 것을 좋아하는 김 사장의 삶을 시각적으로 드러내기 위해서다. 일을 할 때 신뢰를 가장 중요시한다는 원성희 사장의 공장 ‘월드스텐레스’의 간판은 손에 손을 맞잡고 있는 사람들 모습을 ‘W’ 형태에다 합쳤다. 뜨거운 쇳물을 다루는 주물 공장 ‘광신주물’의 권옥희 사장은 그저 사고가 없길 바라는 간절한 엄마의 마음을 중시했다. 작가들은 금(金) 자와 화(火) 자를 쓰되 사용한 부적의 이미지로 간판을 만들었다.

이런 방식으로 문래동 금속공장 20곳은 예전과 전혀 다른 고유의 간판, 로고를 얻게 됐다.

강수경 작가는 이런 접근방식을 두고 “저마다 고유의 작업방식이 있음을, 간판 등을 통해 드러내 보여 주고 싶었다”고 했다. 강 작가가 8년간 문래동에 살다 깨달았던 점이다. 문래동 일대 자그마한 금속공장들은 약 1,600여개에 이르고 다들 비슷비슷하게 보이지만 저마다 고유의 작업 방식이 있었다.

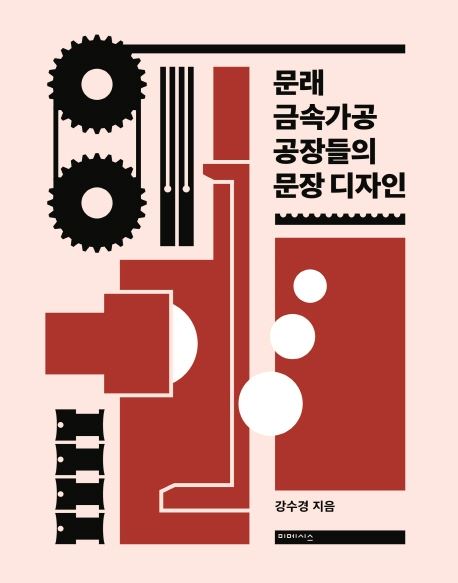

강 작가 조사에 따르면 문래동 공장 1곳당 평균 근로자는 2.45명, 공장 설립연도 평균은 2000년, 사장님의 평균 경력은 30년, 평균 연령은 60대였다. 강 작가는 “대부분 홀로 오랫동안 공장을 운영해 온 분들이라, 그동안 터득한 각자의 방식이 있었고 이걸 알아줘야 한다고 생각했다”고 말했다. 작업 과정은 ‘문래 금속가공 공장들의 문장 디자인’(미메시스 발행)이란 책으로 정리했다.

동시에 문래동 공장이 낙후된 곳이란 인식도 바꾸고 싶었다. “외부에서 문래동을 연민의 시선으로 보는 데 대해 불편함을 느꼈어요. 우리가 만나 뵌 사장님들은 그런 시선으로 볼 대상들이 아니에요. 삶뿐 아니라 작업도 자신만의 방식으로 살아왔고, 살아가실 분들이죠. 간판 작업을 떠올렸던 것도, 이분들의 방식이 앞으로 수십 년은 더 이어질 것이라는 의지를 보여 주기 위해서예요. 문래동이 ‘도시 재생’이나 ‘환경 정비’의 대상으로 여겨지지 않는, 역동적인 변화의 힘을 품고 있는 곳임을 사람들에게 알리고 싶습니다.”

강지원 기자 stylo@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0