故임세원 교수 사건 이후 추진된

‘의료기관 인프라 확충방안’ 입법

수가 책정 등 막혀 상정조차 못해

지난해 12월말 고(故) 임세원 강북삼성병원 교수가 정신과 외래 진료실에서 환자가 휘두른 흉기에 찔려 사망하자 정부가 비상벨 설치, 보안인력 배치 의무화 등 안전한 진료환경 조성을 공언했지만, 후속 조치가 제대로 이뤄지지 않고 있는 것으로 확인됐다. 이런 가운데 24일 오전 서울의 한 대학병원에서 환자가 휘두른 흉기에 찔려 의료진이 중상을 입는 등 의료현장의 불안은 가중되고 있다.

보건복지부는 지난 4월 일정규모 이상의 병원과 정신병원 등에 비상벨ㆍ비상문 설치, 보안인력 배치 의무화를 골자로 한 ‘의료기관 인프라 확충 방안’을 내놨지만 후속 입법은 지지부진하다. 복지부는 지난 8월 2,317개 병원급 의료기관(100병상 이상)에 경찰청과 연결된 비상벨을 설치하고 1명 이상 보안인력을 배치하도록 하는 의료법 시행규칙 개정령을 입법예고를 했다. 하지만 입법예고 기한(9월 24일)을 이미 넘겼지만 다음 단계인 규제심사로 나가지 못하고 있다. 비상벨 설치, 보안요원 배치를 위한 수가(건보공단이 의료기관에 지불하는 서비스 비용) 책정을 아직 못했기 때문이다. 오창현 복지부 의료기관정책과장은 “건강보험심사평가원(심평원) 심사를 통과해야 수가를 책정할 수 있는데 장비 단가, 인력 채용 수가 산출이 쉽지 않아 아직 심평원에 안건도 상정하지 못했다”며 “100병상 이상 병원에 요양병원을 포함할지도 정리가 안된 상태”라고 밝혔다.

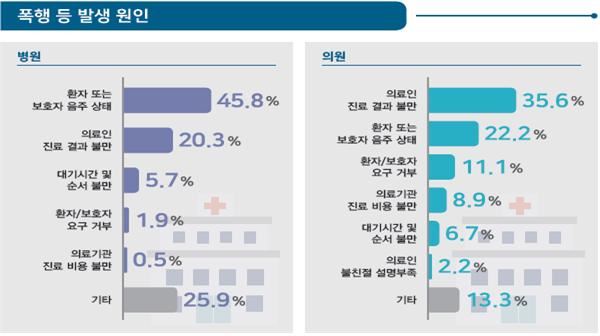

![[저작권 한국일보] 그래픽=신동준 기자](http://newsimg.hankookilbo.com/2019/10/25/201910251413780054_8.jpg)

이런 가운데 24일 오전 서울 노원구 을지병원 2층 정형외과 외래 진료실에서 수술결과에 불만을 품은 50대 남성 A씨가 수술을 집도한 정형외과 교수 B씨와 석고기사인 C씨에게 흉기를 휘둘러 B씨와 C씨가 크게 다쳤다. 의료계에 따르면 B씨는 손가락 접합수술을 했지만 상태를 지켜봐야할 정도로 중상이다. 이 병원에는 응급실, 정신과 외래, 외래접수창구 등에 비상벨이 설치돼있지만 B씨가 진료를 본 외래에는 비상벨이 없었다. 사건발생 후 응급실 보안요원이 즉시 출동했고, 신고 후 4분 만에 경찰이 병원에 도착하는 등 다행히 초동대처가 빨랐지만 자칫하면 큰 참사로 이어질 뻔했다. 올해 2월 대한병원협회가 병원의 안전대책을 조사한 결과. 병원 63곳 중 비상벨이 설치된 곳은 25곳(39.7%)에 불과했고, 경찰서와 연결된 비상벨이 설치된 곳은 2곳(3%)뿐이었다.

보안인력 충원도 여의치 않은 상황이다. 서울 강북에서 200병상 규모의 종합병원을 운영하고 있는 병원장 D씨는 “대형병원은 몰라도 중소병원들은 인건비 부담으로 보안인력을 충원하기 힘든 것이 사실”이라며 “외래진료실에서 환자가 작정하고 의사를 공격하면 속절없이 당할 수밖에 없다”고 말했다. 복지부가 의료계와 공동으로 올해 1월부터 3월까지 안전진료 실태조사를 한 결과, 보안인력이 배치된 병원은 전체의 32.8%에 불과했다. D씨는 “결국 법만 만들어 놓고 병원에서 모든 것을 책임지라고 하는 것”이라고 불만을 토로했다.

김치중 기자 cjkim@hankookilbo.com

김민호 기자 kmh@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0