공광규 ‘햇살의 말씀’인니어 출간

‘세상에 사람과 집이 하도 많아서/하느님께서 모두 들르시기가 어려운지라/특별히 추운 겨울에는 거실 깊숙이 햇살을 넣어주시는데//’

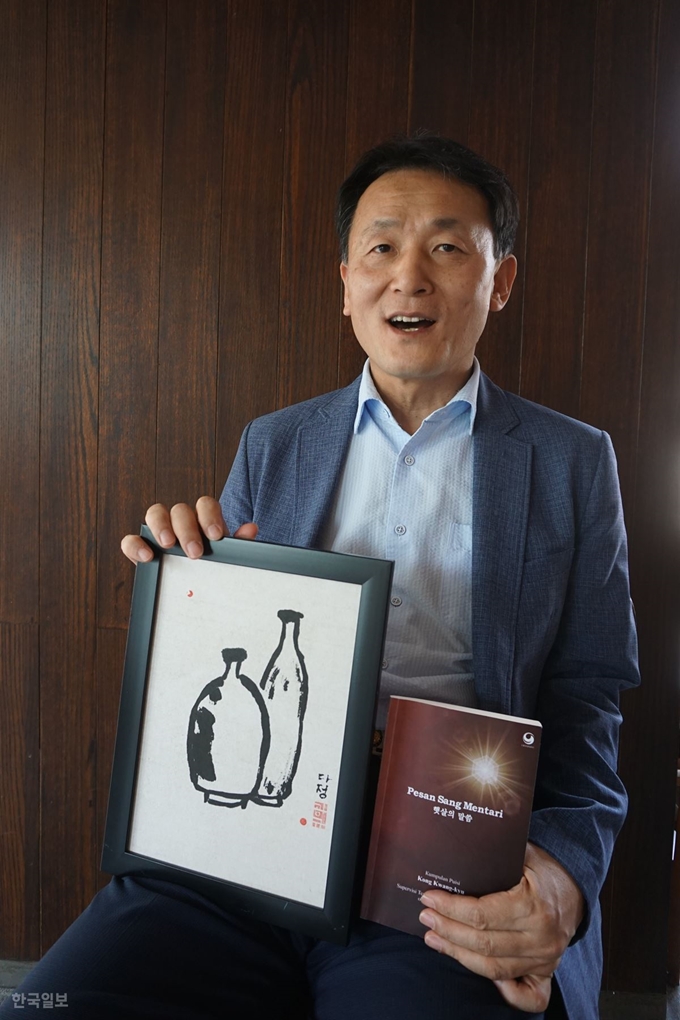

삶이 써서 시를 뱉는 시대, 첫 한 자락이 굼뜬 영혼을 간질이는 시 ‘햇살의 말씀’이 책 제목인 공광규(59) 시인의 시집이 인도네시아어로 번역돼 출간됐다. 책 제목은 ‘태양의 메시지(Pesan Sang Mentari)’로 인도네시아를 시제로 삼은 시 세 편도 함께 실렸다. 공 시인은 한국문인협회 인도네시아지부가 한국의 서정시를 인도네시아에 알리기 위해 택한 첫 번째 작가다. 국립인도네시아대(UIㆍ우이) 북 콘서트, 시 창작 특강 등 3박4일 일정으로 인도네시아를 방문한 공 시인을 21일 만났다.

공 시인은 지난해와 올해 현지에서 열린 문학상 시상식에 초대되면서 인도네시아와 연을 맺었다. 이번이 세 번째 방문인 그는 ‘잘 익은 커피콩처럼/몸이 빨갛게 탄 아이들’(시 ‘적도의 아이들’)을 천사에 빗대고, ‘내가 어렸을 때/빨래 줄에 앉아 쫑알쫑알 인사하고는/마당을 떠났던 제비 가족’(시 ‘제비’)의 구절에선 자카르타에서 만난 기쁨을 아련한 슬픔으로 치환했다. 어느덧 시인은 ‘내 팔과 다리와 털들이/적도의 수목과 화초들로 자라고/손가락에 머리통에/열매들이 매달린다/새로 환생한 내 입술이/나뭇가지에 올라 노래 한다’(시 ‘인니가 스며든다-조꼬에게’)고 읊조린다.

인도네시아에 깃든 우리 선조들의 아픈 역사도 시(붉은 암바라와)에 담겨 있다. ‘암바라와 붉은 부겐베리아는/병들어 피골상접한 이국 소녀들/객혈이거나 하혈’(일본군 성 노예), ‘암바라와 붉은 옥수수 밭은/자결로 끝난 식민지 청년 의용대/가슴에서 쏟아진 피’(고려독립청년당 암바라와 의거)이건만, ‘암바라와 붉은 모든 것들/비바람이 쓸어간다/들풀이 덮어가고 있다’고 토로한다. 공 시인은 “관리가 안 되고 있는 현장을 본 뒤, 기억을 해야 그런 불행이 반복되지 않을 것이란 마음으로 썼다. 글로 역사를 환기하는 건 문학의 기능”이라고 설명했다.

그는 “식민 지배, 군부 독재 등 우리와 비슷한 역사적 경험을 공유하고, 노벨문학상 후보를 배출할 정도로 문학적 성취가 뛰어난 인도네시아에서 시집을 출간한 일은 오래 시를 써 온 입장에서 보람”이라며 “우리 문학이 영미 문화권에서 벗어나 아시아에 관심을 갖는 계기가 되길 소망한다”고 했다. 다만 “대표작 ‘소주병’ ‘담장을 허물다’가 현지 정서에 잘 맞지 않는다고 빠져서 아쉽다”고 덧붙였다.

공고 졸업 후 직장 생활을 하다 1986년 등단한 공 시인은 불온한 글을 썼다는 이유로 해고당한 뒤 복직 투쟁을 했으나 뜻을 이루지 못했다. 그의 척박한 삶은 시를 살찌웠고, “등단 때부터 사회 현상과 현실을 시에 적극 반영하고 있다”는 고백처럼 문학의 나침반이 되고 있다. 시에 흐르는 평범한 일상과 비범한 풀이는 공 시인만의 인장이다. 그는 “시를 읽지 않는다는 투정이 있지만, 사실은 많이 읽고, 많이 공부하고, 많이 출간한다”고 긍정했다.

공 시인의 시는 서미숙 한국문인협회 인도네시아지부 회장과 현지인이 두 달간 번역했다. 시인이기도 한 서 회장은 “한국 가요(K-Pop)와 드라마, 영화와 달리 시를 비롯한 한국의 문학은 인도네시아에 널리 알려져 있지 않다”라며 “인도네시아어와 한국어가 나란히 적힌 이번 시집이 한국어를 익히고 한국의 정서를 이해하며 한국 문학을 사랑하는 디딤돌이 되길 바란다”고 말했다. 시집의 최종 감수를 맡은 인도네시아의 유명 시인 조코 피누르보는 “공 시인의 시는 삭막한 일상 속에서 벗어나 잠시 쉬었다 갈 수 있는 오아시스와 같다”고 평했다.

공 시인이 들었다고 시에 밝힌 햇살의 말씀은 “광규야, 따뜻한 사람이 되어라”이다. 우리 모두를 공평하게 비추는 햇살이 비단 공 시인에게만 속삭이는 말씀은 아닐 것이다.

자카르타=고찬유 특파원 jutdae@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0