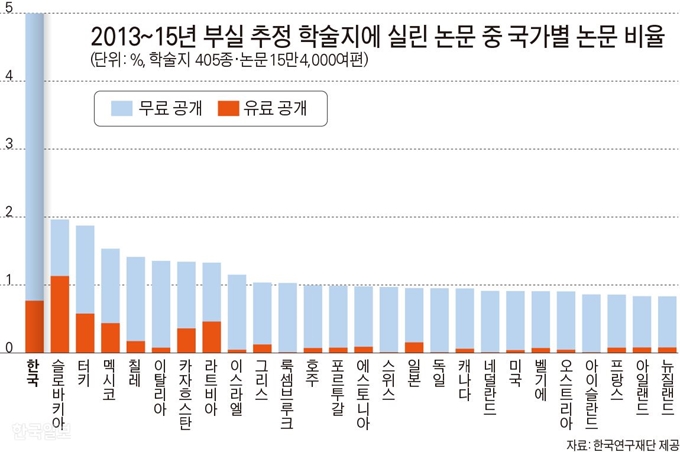

한국연구재단이 올해 초 내놓은 ‘부실 학술 활동의 주요 특징과 예방 대책’이란 연구자료에는 체코 연구진이 2017년 국제 학술지 데이터베이스 ‘스코퍼스(Scopus)’를 분석한 결과가 들어있다. 2013~15년 부실 학술지 405종에 게재된 논문이 총 15만4,000여편인데, 이중 한국 논문이 약 8,000편(5%)으로 171개 국가 중 1위라는 내용이다. 경제협력개발기구(OECD) 국가들의 비중은 1% 미만이었다. 양적 팽창에만 매몰된 한국 학계의 부끄러운 자화상이다.

논문 편수 같은 연구성과 보여주기에 집착하는 건 1998년 도입된 ‘학술지 등재제도’와 떼려야 뗄 수 없다. 학술지의 질적 성장을 이루기 위해 연구재단이 학술지를 ‘등재지’와 ‘비등재지’로 나누는 제도다. 등재지에 논문을 실은 교수는 당연히 좋은 평가를 받는다.

문제는 실질적인 건전성보다 심사위원 인원, 발간 횟수, 논문 탈락 비율 등 수량화하기 용이한 지표로 학술지를 평가하면서 불거졌다. 시행 첫해 52개였던 등재 및 등재후보 학술지는 매년 100개 정도 늘어 올해엔 2,439개가 됐다. ‘부실 등재지’로 의심되는 학술지가 급증하면서 ‘부실 의심 논문’도 덩달아 증가했다.

부실 논문 증가는 연구부정 만연으로 이어진다. 연구재단이 지난 7월 발간한 ‘논문의 부당한 저자 표시 예방에 관한 연구’에 따르면 올해 2월 대학 교원 2,181명을 대상으로 실시한 설문조사에서 논문 표절과 대필이 심각하다는 응답은 각각 30%에 육박했다. 특히 부당한 논문저자 표시에 대해선 절반이 넘는 1,114명이 ‘심각하다’고 답했다.

앞서 정부는 2011년 학술지 평가를 학계 자율로 전환하기로 했지만, 당초 예정됐던 2014년에 폐지가 유보됐다. 대안 평가 지표를 준비하지 못한 대학들이 혼란에 빠지고 학술지 질이 하락할 수 있다는 우려 때문이었다.

최근 학계에서는 잘못된 관행을 바꾸려는 움직임이 조금씩 가시화되고 있다. 연구재단이 학술지 평가 방식을 재검토 중인 것으로 알려졌고, 학회와 관련 단체들은 학술지 생산과 유통 구조 개혁안을 모색하고 있다. 지난 8월 서울 성균관대에서 열린 ‘새로운 학문 생산 체제와 지식 공유를 위한 학술 단체와 연구자 공동 심포지엄’도 그 중 하나다. 심포지엄에 참여한 37개 학회와 단체들은 선언문을 통해 “논문 편수로 연구자와 대학의 모든 것을 평가하는 잘못된 제도를 이제는 버려야 한다“며 “질적 평가제도의 확충은 물론, 연구자의 다양한 사회적 기여에 대해서도 합리적으로 평가하는 제도를 만들어야 한다”고 밝혔다.

정준기 기자 joon@hankookilbo.com

박진만 기자 bpbd@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0