[대학 학문공동체의 위기] <3> 학문진흥보다 고사 촉진하는 정책

전임교원 채용 약속 간데 없고 기초 교양강좌 떠밀려 맡아

지방국립대 A연구소에서 정부의 인문학 육성 프로그램인 ‘인문한국(HK)) 지원사업 프로젝트를 수행한 연구원 B씨는 아직도 2012년 싱가포르 출장 때 일을 잊을 수가 없다. 연구소장의 인솔로 연구원 20여 명이 해외 학술교류를 위해 홍콩과 마카오, 싱가포르를 도는 길이었다. 명분은 학술교류였지만 더 중요한 건 ‘홍콩의 야경’인 것 같았다. 유일한 학술 일정인 싱가포르 국립대 방문은 차 한 잔 마신 게 전부였다. 오로지 보고서 제출용 사진 한 장 건질 목적이란 걸 모르는 이가 없었다. ‘학술 교류 행사’를 적은 큼직한 플래카드 아래서 ‘농담 반 진담 반’인 알맹이 없는 대화들만 오갔다. B씨는 “ HK라는 정부 지원사업의 실체를 모두 아는 처지라 ’여기 있는 우리 모두가 공범입니다’라는 소장의 농담에도 누구도 활짝 웃을 수 없었다”고 회고했다.

◇10년 전문성 외면하고 “기초 교양 가르치세요”

A연구소는 2007년 시작된 HK사업 프로젝트를 따내며 만들어졌다. 1년에 최대 15억원을 10년 동안 지원 받는 사업이었다. ‘전에 없던 새로운 학문적 개념 정립‘이란 목표를 내걸었다. 학교는 “프로젝트 종료 후 연구원 절반을 전임교원으로 채용하겠다”는 약속까지 했다.

포부는 거창했지만 처음부터 주객이 전도됐다. 1년 지원예산 15억원 중 70% 정도가 인건비, 나머지 30%가 학술행사와 국내외 학술교류 목적의 ‘간접비’로 이미 고정돼 있었다. 사용처가 정해 진 예산을 남길 수는 없으니 자연스레 본연의 연구와 거리가 먼 일정들이 끼어들었다. 2011년 학술행사를 위해 독일에 갔을 땐 이탈리아 관광 일정이 갑자기 추가되기도 했다. 소장은 “논리를 한 번 잘 만들어보라”며 그럴 듯해 보이는 계획안 작성을 연구원들에게 지시했다. 누구도 토를 달지 못했다.

‘보여주기’식 행사들은 1년 내내 이어졌다. 연구원들은 크고 작은 학술행사를 한 달에 적어도 한 번, 국내외 대규모 학술대회를 각각 1년에 한 번은 치러야 했다. 국제학술대회에는 최소 4개국 출신의 학자 9명 이상 초청이 필수조건이었다. 하지만 해외 석학들은 1, 2년 전 미리 초청해도 올까 말까다. 당장 행사를 열어야 하니 ‘그저 그런’ 학자들을 비싼 값에 마구 불렀다.

행정업무에 치이면서도 A연구소 연구원들은 3년ㆍ3년ㆍ4년 단위의 단계별 재계약을 어렵게 따내 10년짜리 HK사업 프로젝트를 완수했다. 연구 분야 관련 새로운 전문학술지를 창간했고, 연구총서와 번역총서 등 70여 권의 책도 펴냈다.

그렇게 프로젝트가 마무리된 2017년 학교는 ‘전임 교원 채용’ 약속을 지키지 않았다. “돈이 없다”는 게 이유였다. 연구원들이 반발하고 한국연구재단에서 “지원한 예산을 토해내라”고 하자 그제서야 일부 연구원들이 채용됐다. 하지만 10년간 한 분야 전문가로 길러진 이들은 연구와 관련 없는 기초 교양강좌를 맡았다. 그나마 자리를 얻지 못한 연구인력들은 연구소에 들어오기 전 공부하던 전공교양 강사로 되돌아갔다.

◇예산은 들였지만 학문 연속성은 흔들

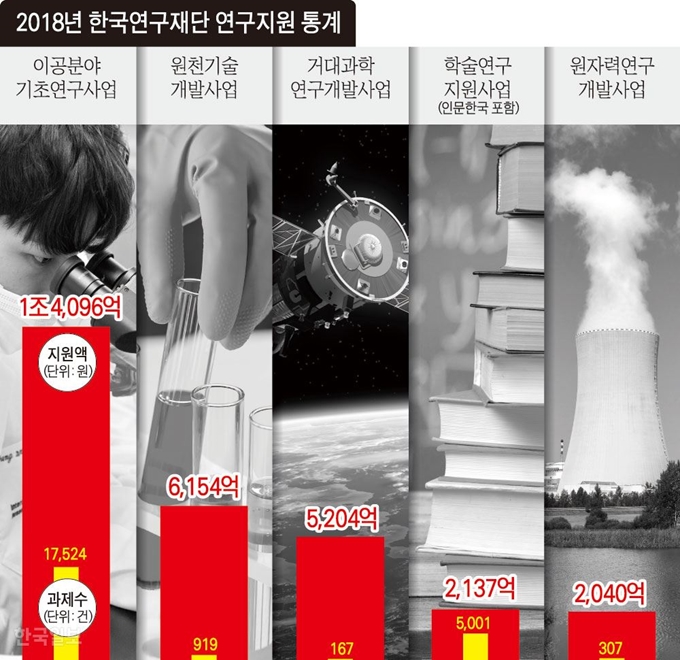

기존 학과 중심에서 벗어나 연구소 중심의 학술 주체를 만들기 위해 정부가 2007년 시작한 HK사업은 2017년 종료됐다. 참여한 43개 연구소에 10년간 총 4,300억원이 투입됐고, 전문 연구인력 504명이 배출됐다. 이들은 연평균 논문 379편을 발표했다. 2018년에는 같은 성격의 인문한국플러스(HK+) 지원사업으로 이어졌다.

HK사업에 대해서는 “장기간 집약적인 역량을 투입해 인문학 분야에서 나름의 성과를 냈다”는 긍정적인 반응도 있지만 “예산 퍼붓기로 끝났다”는 부정적인 평가가 시간이 흐를수록 많아지고 있다. 프로젝트에 참여했던 연구진들 사이에서도 “결국 눈 먼 정부 예산 따먹기에 대학이 들러리를 선 꼴”이라는 비판이 나오고 있다. A연구소처럼 예산지원이 종료된 이후 껍데기만 남은 연구소도 허다했다.

연구자들의 가장 큰 불만은 학문 연속성이 보장되지 않는다는 것이다. HK사업에 참여한 일부 연구소들은 HK+사업을 통해 연구를 이어나갈 수 있게 됐지만 나머지 연구소들은 기존 연구성과까지 사장될 처지다. HK사업을 한 43개 연구소 중 HK+사업에 다시 참여한 연구소는 9개에 불과하다.

인문학을 육성하자는 정부 취지와 달리 대학이 인문학에 인색한 환경이 근본 원인으로 꼽힌다. 학자들 사이에서는 “정부 지원이 끊기니 기껏 배출한 전문인력을 활용할 수 있는 통로가 없어 학문의 연속성이 보장되지 않는다”면서 “10년간 수행한 연구를 하나의 학문으로 발전시키기 위한 대학원 과정 신설 등 제도적 보완 장치가 아쉽다”고 한숨을 내쉬었다. 배성인 성공회대 사회과학부 교수는 “정부가 진행하는 HK나 HK+, 혹은 여타 일회성 학술 진흥 정책은 연구기간이 종료되면 소속 연구원들이 다시 강사를 하거나 또 다른 외부 프로젝트를 찾아 떠나야 해 부작용이 심하다”며 “생색내기용 사업은 인력과 재정 측면에서 낭비”라고 지적했다.

이런 사정이면 HK 후속으로 진행되는 HK+사업의 미래도 뻔하다는 지적이다. HK사업 때처럼 또 논문 개수, 해외 학술 교류 횟수 등 눈에 보이는 성과를 만들어야 한다. HK+사업에 참여 중인 지방 4년제 대학의 한 연구교수는 “월~금요일은 연구소 행사에 동원되고 토요일엔 학회에 참석하니 논문은 일요일마다 밤을 새우며 쓴다”며 “한 해 세 편의 논문을 무조건 내야 해 깊은 공부 없이 소논문 위주로 작성할 수밖에 없다”고 말했다. 이봉주 서울대 사회과학대학 학장은 “논문 몇 편, 책 몇 권, 심포지엄 몇 회 식으로 단기적인 정량 평가만 이뤄지니 긴 호흡을 가져가야 하는 새로운 연구는 하기가 어렵다”고 지적했다.

◇학문을 살리는 학술정책이 필요하다

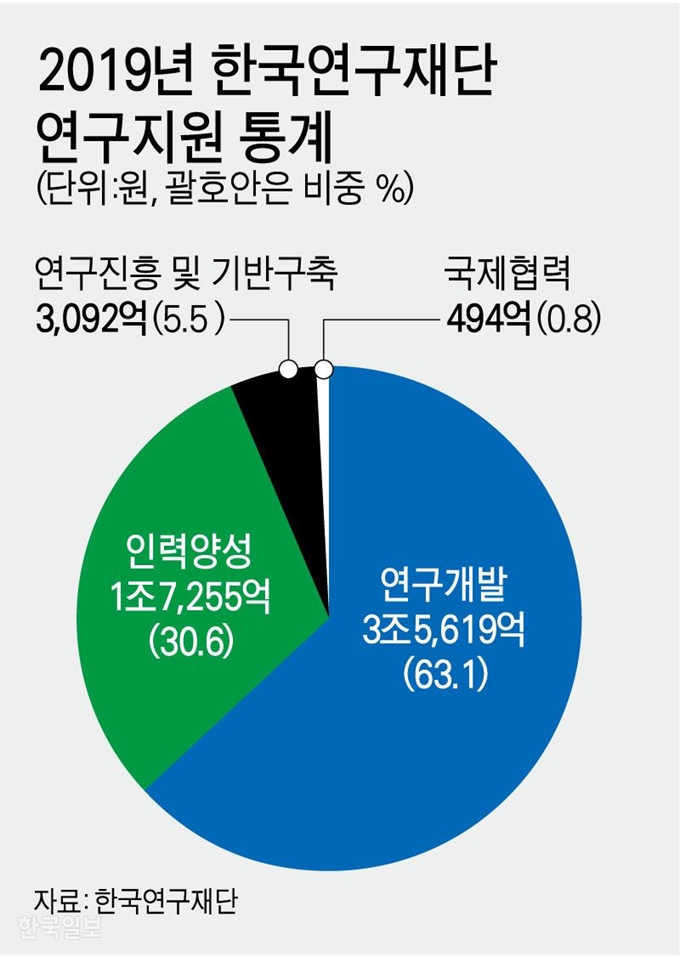

‘큰 그림’을 그리지 못하고 단기 성과에 함몰된 학술정책은 인문학에만 국한된 문제가 아니다. 한국연구재단은 사회과학 분야에서 사회과학연구지원사업(SSK)을 진행하는데, 역시 3년ㆍ3년ㆍ4년 단위로 최대 10년의 지원 기간이 끝나면 더 이상 연구가 이어지지 않는 게 현실이다. SSK에 참여해 올해로 10년째를 맞은 김상배 서울대 외교학과 교수는 “사회과학 분야에서 10년간 연구를 이어간다는 게 쉽지 않아 지원 자체가 고맙지만, 내년이 되면 16명이 넘는 연구자들이 각자 다른 일을 찾아 흩어져야 하는 것도 아쉬운 현실”이라고 말했다.

연구자들은 “한국에 학술정책이란 게 아예 존재하지 않는 게 문제”라고 입을 모은다. 정부는 예산 지원과 철저한 사용에 치중하고, 학계는 어떻게든 예산을 따내 집행하는데 매달려왔다. 어떤 방식으로 학문을 육성하고 연구자를 키울 것인지 치열한 논의는 실종됐다. 청사진을 그리려는 주체도 없어 설령 예산을 받아도 적재적소에 배정되지 못한다. 이러니 HK사업에 참여했던 한 연구자는 “해외를 오가며 큰 돈을 쓰는 것보다 차라리 연구원 개개인의 생활임금을 보전해 주는 게 훨씬 연구의 질을 높일 것”이라고 꼬집었다.

HK연구소협의회장을 지낸 김성민 건국대 철학과 교수는 “HK사업 이후 연구를 이어가지 못하는 연구소들이 많은데 개별 대학과 연구소 차원에서 해결할 수 있는 문제는 아니다”며 “인큐베이팅 기간이 지났다고 그냥 방치할 게 아니라, 전문연구자로 양성해온 인력들의 향후 진로 및 연구를 이어갈 환경을 제도적으로 보장하려는 노력이 필요하다”고 말했다.

박진만 기자 bpbd@hankookilbo.com

정준기 기자 joon@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0