비 내리는 북구의 도시 예테보리를 걸으며, 살로 살포시 스며드는 축축함을 느낀다. 다행히도 겨울은 아니었다. 첫 질문은 한반도가 통일의 기회를 맞이하고 있느냐였다. 스웨덴 언론인에게 한반도 평화 과정은 통일로 가는 길이었다. 2045년이 통일 원년으로 제시됐다는 소식도 들었다고 했다. 다음 날 예테보리 국립세계문화박물관에 우연히 들렀을 때 본 스칸디나비아 북부 사프미(Sápmi, 사미의 토지)에 사는, 소수자로 간주돼서는 안 되는, 사미인(Sami) 여성이 쓴 경구, “아마 우리를 보고, 우리를 듣지만, 우리는 이해받지 못한다”가 그 질문에 겹쳐졌다. 이해할 수 없음을 이해하는 것이, 이해란 생각을 하게 된다.

물음을 미리 보고 준비한 대답은, 통일이 한반도 외부와 내부의 시각이 충돌하는 지점이라는 것이었다. 한반도가 강대국에 의해 강제 분단된 사실에 주목하는 외부는 통일이 당위인 듯 생각하지만, 당사자인 내부는 변화를 겪고 있다. 평화 공존이라는 미래의 기억이 남북 사이에, 남한 내부에서 공유되고 있다. 지속 가능한 평화를 가능하게 하는 남북연합과 같은 제도화가 통일이라고 정의를 바꿀 수도 있겠다. 둘이 하나가 되는 기회만큼이나 위험을 이해의 불가능으로 표현한 사미인 여성이 옆에 있음을 생각했다.

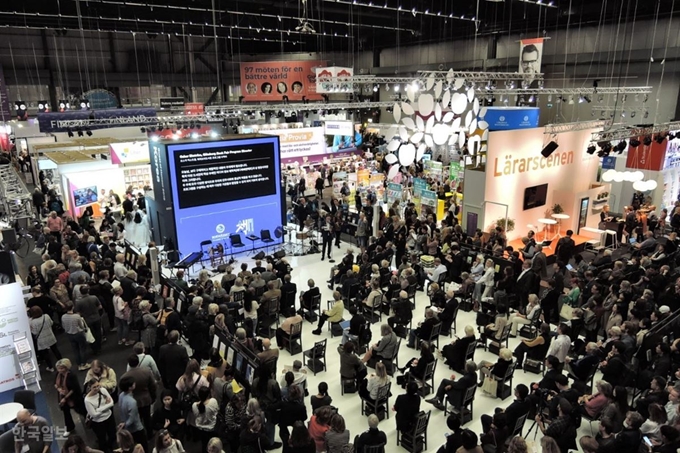

9월말 스웨덴 예테보리에서 열린 도서전에 주빈국으로 참여한 한국은 ‘인간과 인류’란 대주제로 세미나를 조직했고, 그 가운데 하나인 ‘한반도 평화와 인류의 미래’에 참여해서 나눈 대화와 독백의 일차 정리다. 책을 보기 위해, 세미나와 북토크에 참여하기 위해, 시간과 비용과 줄 서기를 감수하는, 도서전을 찾는 시민들의 경이에 가까운 일상 행동이 임의의 반성의 기록을 남기게 한다. 두 번째 질문은, 현 대북 정책을 김대중 정부 ‘햇볕’(Sunshine)’ 정책의 귀환으로 보고 성공 가능성을 묻는 것이었다. 한반도 문제를 함께 고민하기에, 비격식어이지만 현 정부를 상징하는 달볕(Moonshine) 정책이란 표현을 쓰는, 진정성 있는 언어의 유희도 본다. 2000년 6월 최초의 남북정상회담이 있고 1년이 채 안 된 2001년 5월 스웨덴 정부는 유럽연합 대표단을 이끌고 북한을 방문했었다.

한반도 갈등의 전환을 위해 스웨덴은 양심적 중재자 역할을 자임했다. 한반도 평화 과정은 다른 평화 과정과 달리 양심적 중재자 없이 진행되곤 했다. 스웨덴은 전쟁을 잠시 중단하는 약속인 정전협정의 준수 여부를 관찰하는 중립국감독위원회의 일원일 뿐만 아니라 남북한과 수교를 하고, 1970년대 초반부터 현재까지 북한에 상주대표부를 유지하고 있는 국가다. 북한 주재 스웨덴 대사관은 미국인 영사업무를 대행하고 있다. 한반도 갈등의 당사자들이 정면으로 충돌할 때, 서로 양보와 타협의 길을 가게 하는, 협상에 결여돼 있는 마감시한을 만들어 낼 수 있는, 양심적 중재자로서 적임이기도 하다. 예테보리에서도 한반도 평화를 토론할 수 있는 이유다.

햇볕과 달볕의 차이도 말해야 했다. 한국의 대북정책이, 선경후정(先經後政)의 기능주의적 접근 아니면 강압정책이었다면, 현 정부는 군사적 합의를 앞에 세우고 있다. 이 경로의 차이가 적에서 친구로 가는 길을 열고 있다고 생각했다. 인상적인 또 다른 질문은, 남북과 주변국의 관계였다. 중국이 북한을 통제할 수 있고, 일본은 북한과의 관계 개선에 근본적 장애물을 가지고 있다는, 편견이라 부를 수 있는 말들을 들었다. 연민의 도를 높이기 위해 한반도가 미중 패권경쟁 한복판의 전장이라는 불찰의 말도 했다.

도서전 옆 박물관 전시관에는, 민주주의가 공적인 시위를 개최할 수 있는 권리를 수반한다고 적혀 있었다. 국제관계에서도 민주주의가 가능하다면, 현존하는 불평등한 질서에 도전하는 세력들의 연대를 통해 이뤄진다는 생각을 함께하고자 했다.

구갑우 북한대학원대학 교수

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0