잠재성장률은 국가경제가 물가상승 같은 부작용 없이 건전하게 성장할 수 있는 정도를 가늠하는 척도다. 국가의 자본, 노동력, 자원 등 모든 가용 생산요소를 최대한 활용했을 경우 거둘 수 있는 최대치의 성장률로 표시된다. 그런 점에서 경제성장 여력을 나타내는 지표로도 볼 수 있다. 그런데 최근 한국은행 재평가에 따르면 우리나라 잠재성장률은 2001~2005년 5.0~5.2%였던 게 2015~2020년 2.7~2.8%로 불과 20년이 채 안 돼 반토막이 났다. 특히 최근 5년 잠재성장률은 당초 평가보다 0.1% 포인트 더 낮아져 하락세가 가팔라진 것으로 평가됐다.

□ 잠재성장률은 선진국으로 갈수록 떨어지게 마련이다. 기저효과 때문이다. 월소득 150만원인 청년이 야간 아르바이트를 해서 50만원을 더 벌면 생산액 증가율은 단숨에 33%가 된다. 반면 800만원인 중년은 50만원을 더 벌어도 생산액 증가율은 6.25%에 불과하다. 국가의 GDP 성장률도 같은 식으로 평가되기 때문에 GDP 규모가 클수록 증가율은 낮게 산출된다. 1970년대 우리나라 성장률이 연평균 10.5%에 달했던 것도 전체 GDP 규모가 작은 상태에서 급성장했기 때문인 셈이다.

□ 문제는 선진국과 비교해도 우리나라 잠재성장률 하락세가 급격하다는 점이다. 우리나라 잠재성장률 하락 속도는 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 가장 빠르다. 최근 현대경제연구원은 2026년부터 1%대까지 떨어질 것이라는 분석을 내기도 했다. 반면 미국 일본 영국 프랑스 등은 2025년까지 오히려 잠재성장률이 높아질 것으로 OECD는 전망했다. 우리나라 잠재성장률 위축이 격렬한 이유는 급격한 저출산ㆍ고령화와 축적 자본 및 투자 위축에 따라 노동과 자본 투입이 동시에 약화됐기 때문이다.

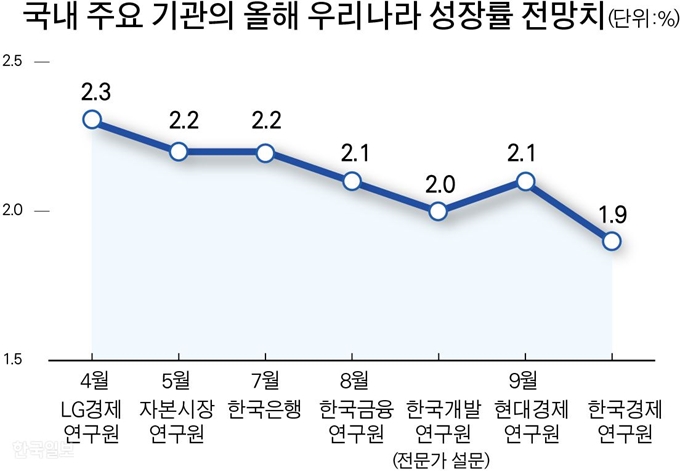

□ 더 한심한 건 실질성장률이 추락하는 잠재성장률에도 미달할 정도로 경제가 부진한 상황이다. 실제 올해 우리나라 잠재성장률은 2.6~2.7%인데, 최근 한국경제연구원은 올해 실질성장률 전망을 1.9%까지 낮췄다. 미중 무역전쟁, 글로벌 경기둔화 우려, 일본 경제보복 여파 등이 악재로 작용했다지만, 근본적으로는 소득주도성장이나 근로시간 단축 등 경제ㆍ사회정책이 우리 경제의 생산성을 적잖이 갉아먹은 부작용도 클 것이다. “나라가 망할 지경”이라는 시중의 개탄이 공연한 기우처럼 들리지 않는다.

장인철 논설위원 icjang@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0