[자율ㆍ동아리ㆍ봉사ㆍ진로 활동에 부모 입김]

‘기재 금지’ 항목 늘리며 제도 보완에도 부모 정보력ㆍ재력 총동원 스펙 쌓기

수행평가, 부모의 평가 된 지 오래…농어촌 유학ㆍ필리핀 이민까지 나서

# 2013년 서울의 한 사립 외국어고(외고)를 졸업한 송수진(26ㆍ가명)씨. 최근 조국 법무부 장관 후보자 자녀의 ‘입시 스펙’ 논란을 지켜보며 자신의 고교 시절을 떠올렸다. 송씨는 고1때부터 같은 반 친구 서너 명과 영미권의 한 주한대사관이 개최한 ‘외교관과 함께하는 국제 관계 토론회’에 2년 간 한 달에 한 번씩 출석도장을 찍었다. 어머니(59) 지인인 이 대사관 문화원장의 소개였다. ‘관심 있는 일반인들이라면 누구나 참가할 수 있었던’ 토론회. 하지만 당시 토론장에 참석한 고교생은 송씨와 친구들뿐이었다. 송씨와 친구들은 토론에 직접 참여하지는 않고 토론이 끝난 뒤 질문만 했다.

고2 크리스마스 이브 때는 대사관저에서 열린 외교관 파티에도 갔다. 거기서 대사도 만났고 여러 외교관들과 인사도 나눴다. 송씨는 2013학년도 대입(글로벌전형) 자기소개서에 “고교 시절 대사관 프로그램에 참여해 외교관들과 토론하고 논의한 경험을 살려 공공국제관계 전문가가 되겠다”고 썼고 서울의 한 사립대 어문계열에 합격했다.

# 현재 서울의 한 외고(영어과) 1학년인 한유진(17ㆍ가명)양은 지난 3월 입학과 동시에 2개의 동아리(독서토론, 영어기사 분석)에 지원했다. 두 동아리 모두 평균 3~4대 1의 비교적 높은 경쟁률을 뚫고 합격했지만, 한 학기가 지난 요샌 활동에 회의가 든다. 다른 친구들이 가입한 동아리에선 현직에 있는 전문직 부모들이나 그 지인들이 동원돼 ‘명사 특강’이란 프로그램을 진행했다. 교지(校誌) 동아리에 가입한 친구들 중에는 방송국 프로듀서(PD)로 근무하는 아빠에게 부탁해 연예인 인터뷰를 진행하고 이를 교지에 싣는 경우도 있었다. 한양은 “아무리 ‘스펙용’으로 가입하는 동아리라지만 부모님이 평범한 직장에 다니거나 인맥도 별다를 게 없는 학생들 입장에선 박탈감이 느껴지는 게 사실”이라고 한숨을 내쉬었다.

조국 법무부 장관 후보자의 고교생 자녀가 대입 서류에 의학논문 등재 이력 등을 뽐내며 상위권 대학에 입학한 2010년으로부터 약 10년이 지났다. 당시 입학사정관제란 이름으로 진행된 입시는 현재의 학생부종합전형(학종)으로 변모했다. 변화의 과정은 곧 ‘금지의 역사’였다. 입학사정관제와 학종 모두 과도한 외부 스펙 경쟁을 유발한다는 비판에 ‘기재 금지’ 항목을 늘려가며 약점을 보완해왔다. 만일 조씨 자녀가 현재 대입을 치른다면 당시 가졌던 스펙 중 대다수는 자기소개서에 기재조차 못했을 수 있고, 그렇다면 당시처럼 상위권 대학 진학은 불가능했을 거란 추정도 틀린 말은 아니다.

하지만 최근 몇 년 사이 대입을 치렀거나 앞둔 이들은 “부모의 스펙이 곧 자녀의 스펙이 되는 현실은 10년 전과 크게 다르지 않다”고 입을 모은다. 부모들은 자신의 사회적 지위와 그에 따른 정보력과 재력을 총동원해 자녀의 스펙 만들기에 여념이 없고, 이런 부모를 둔 행운은 여전히 대입은 물론 각종 입시과정에서 중요한 역할을 하고 있다는 지적이다. 물론 이 스펙의 범위 안에는 부모의 사회적 지위만 포함되는 건 아니다. 각종 입시전형과 전략을 꿰뚫는 정보력부터 과감한 투자도 서슴지 않는 경제력도 이제는 스펙이나 다름없다. ‘스펙도 세습’이 되는 뼈아픈 현상은 어쩌면 10년 전보다 더욱 견고하게 자리 잡았다는 목소리까지 나온다.

◇부모의 ‘고급’ 정보력은 스펙의 시작

필리핀에서 교육사업체를 운영 중인 신모(56)씨는 “내 아이가 좋은 대학을 가장 쉽게 갈 수 있는 지 파악하는 것도 전적으로 부모의 몫”이라고 주장한다. 국내 한 대학(교육학과)에서 겸임교수로도 재직했던 신씨는 현재 미국 북동부 한 사립대 의대에 재학 중인 딸(20)이 초등학교 2학년 때 모든 걸 다 접고 필리핀 이민 길에 올랐다. 한국보다 입시경쟁이 덜 치열한 필리핀에서 영어실력이 우수할 경우 미국 명문대 진학이 쉽다는 정보에 신씨는 미련 없이 한국을 떠났다. 그는 “요새 정보에 밝은 부모들은 꼭 스카이(SKY) 대학만 고집하지 않는다”며 “어느 국가의 어떤 현지학교에 보내야 미국 명문대를 쉽게 갈 수 있는지도 부모들 사이에선 고급 정보”라고 말했다.

정보는 때로 꼼수가 되기도 한다. 대학생 김모(20)씨는 2017년 스카이 대학 중 한 곳 이공계열에 농어촌학생 전형으로 입학했다. 서울 대치동에서 초등학교를 졸업한 김씨는 할머니 댁이 있는 경기 파주시의 한 읍에서 중고교를 나왔다. 김씨의 부모는 주소만 이 곳으로 옮겨두고 서울로 돌아가 직장생활을 했다. 부모 역시 자녀와 함께 읍면 소재지에 거주해야 한다는 지원자격 규정 때문이었다. 당시엔 엄마 아빠와 왜 떨어져 살아야 하는지 영문을 몰랐다. 시간이 지나 생각해보니 “부모님의 큰 그림”이었다. 김씨는 “(농어촌 전형의 경우) 일반 전형에 비해 경쟁률이 절반 이상 낮다는 걸 부모님이 일찌감치 알고 할머니 댁으로 내려보낸 것 같다”며 “고교시절 상위권 성적이었던 건 사실이지만 지금 학교에 남들보다 쉽게 입학한 건 맞는 것 같다”고 털어놨다. 김씨는 대학에 입학하자마자 원래 살던 대치동으로 짐을 옮겼다.

◇“부모니까… 가만있을 수가 없죠”

자녀의 스펙 만들기에 직접 뛰어드는 부모도 많다. 고교 입시라고 예외는 아니다. 회사원 임모(45)씨는 최근 딸(16)의 외고 입시 준비에 여념이 없다. 틈날 때마다 해외 구호아동이 보내온 편지를 번역하는 딸의 봉사활동을 돕거나 딸의 자기소개서도 대신 작성한다. “생전 써보지 않은 자기소개서 작성에 시간을 빼앗기느라 아이가 공부하는 시간을 놓칠까 봐”서다.

학교에서 내주는 각종 수행평가도 부모의 영역이 됐다. “다른 학생들보다 더 좋은 결과를 받아야 하기 때문”인데, ‘수행평가’는 학교 현장에서 ‘부모평가’가 된 지 오래다. 회사원 백모씨도 중2 아들의 가정 과목 수행평가인 ‘우리 동네를 살기 좋은 곳으로 발전시키기 위한 방법’을 주제로 한 과제에 자녀와 머리를 맞댔다. 퇴근 후 시간을 쪼개 함께 표어를 작성하고 백씨가 직접 아파트 관리사무소에 찾아가 인터뷰 등 도움을 요청하기도 했다.

학부모 박모(42)씨는 일반고 2학년에 재학 중인 아들(18)의 학생부 절반은 “자신이 만드는 것 같다”고 귀띔했다. “‘자동봉진’(자율활동ㆍ동아리활동ㆍ봉사활동ㆍ진로활동의 앞 글자를 딴 말) 중 뭐 하나 대충 할 수 없는 탓”에 다른 학부모들과 팀을 짜 전문가를 초빙한 독서토론도 아들과 함께 참여한다. 자녀들이 토론하는 내용을 학부모들은 뒤에서 열심히 받아 적고 이를 날짜별로 정리해 둔다. 학생부 쓸 거리를 최대한 많이 만들어 놓자는 취지에서다. 축구동아리가 하고 싶다는 아들의 말에 최근 학부모 간담회 때 체육동아리를 만들자는 건의도 했다. 박씨는 “조국 교수처럼 대단한 사람은 아니지만 나도 부모로서 해줄 수 있는 건 해주고 싶은 게 솔직한 심정”이라고 털어놨다.

◇양보다 질, 한 단계 높은 스펙을 찾아서

교육당국은 해마다 학생부 기재 금지 항목을 늘려왔다. 교외 수상실적(2011학년도)을 시작으로 2012학년도엔 해외 봉사활동과 공인어학시험을, 2015학년도 입시부터는 도서 출간 이력과 논문(학회지) 등재 이력도 학생부에 적을 수 없게 했다. 지난해 발표한 ‘2022학년도 대입제도 개편 방안 및 고교교육 혁신방안’을 통해 소논문 기재를 금지하고 교내 수상경력이나 동아리활동도 개수 제한을 뒀다. 교육부 관계자는 “소논문만 해도 공교육 내에서 교사의 지도 아래 가능하다는 판단으로 도입됐지만 관련 사교육 시장이 커지면서 원천 봉쇄해야 한다는 목소리가 나왔다”고 말했다.

하지만 학교 현장을 잘 아는 전문가들은 스펙 경쟁이 완화되기는커녕 더 치열해지고 이 과정에 부모의 개입도 더 활발해질 수 있다고 말한다. 서울 대치동의 8년차 입시컨설턴트 A씨는 “학생부나 자기소개서 기재 금지 항목이 늘면서 이제 학종은 양보다 질”이라며 누가 봐도 눈에 띄는 활동을 해야 뽑힌다는 걸 알기 때문에 부모나 학생 입장에선 한 단계 높은 스펙을 추구할 수밖에 없다”고 말했다.

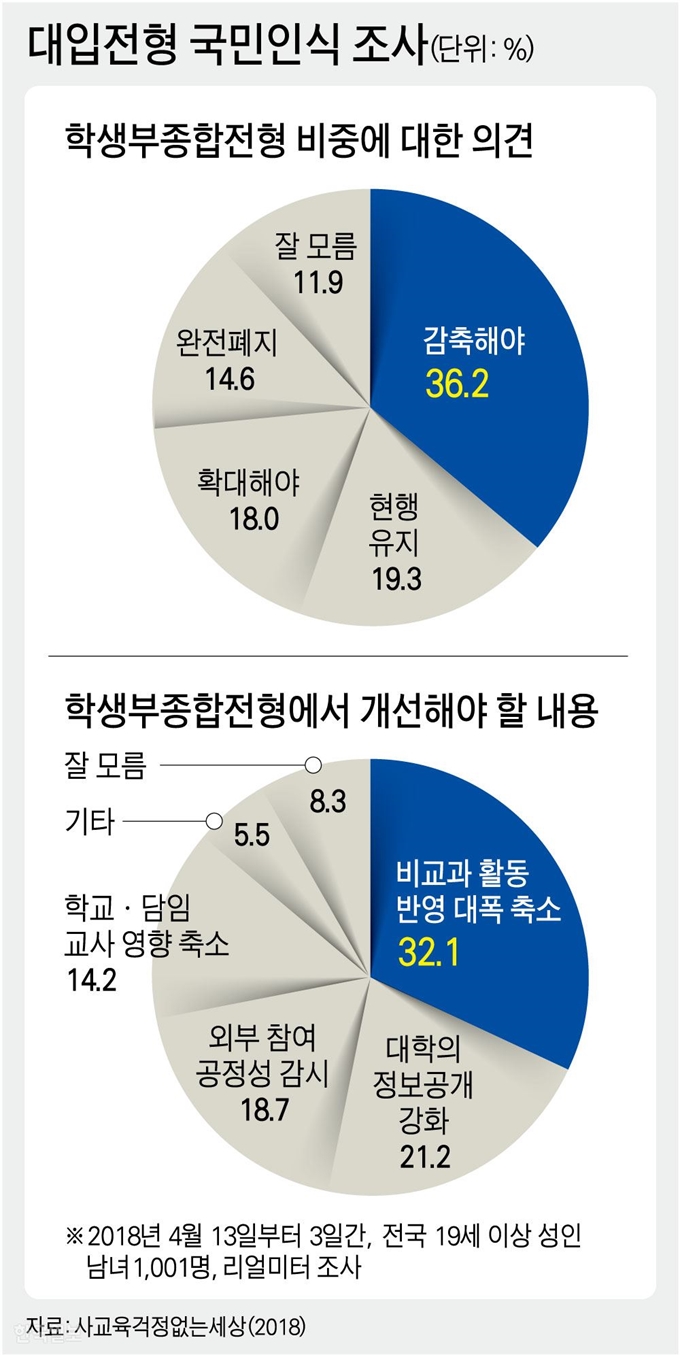

선발 체제의 근본적인 개선 없이는 이 같은 부작용을 막을 수 없다는 지적도 있다. 안선회 중부대 교육대학원 교수는 “주요 대학의 학종 선호로 일부만 하던 스펙 쌓기가 보편화됐다는 게 문제를 더 악화시키고 있다”며 “부모의 영향력이 자녀 스펙을 만들고 상위학교로 진학하는 교육선발체제인 학종을 그대로 끌고 가는 한 기득권층의 스펙 대물림도 계속될 것”이라고 진단했다.

조아름 기자 archo1206@hankookilbo.com

신혜정 기자 arete@hankookilbo.com

손성원 기자 sohnsw@hankookilbo.com

최은서 기자 silver@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0