미국이 올해도 주한미군 주둔에 따른 방위비 분담금의 대폭 인상을 압박하고 있다. 한일 갈등의 와중에 자신들의 중재자 역할을 지렛대로 삼는 듯도 하고, 이를 외면한 채 ‘안보 청구서’만 내민다는 비판도 나온다. 하지만 협상 과정에서 미국이 방위비 분담금 증액 요구분의 명확한 산출 근거와 이유를 제시하지 않는다면 한국 국민의 동의를 구하기 어렵다는 점은 분명하다.

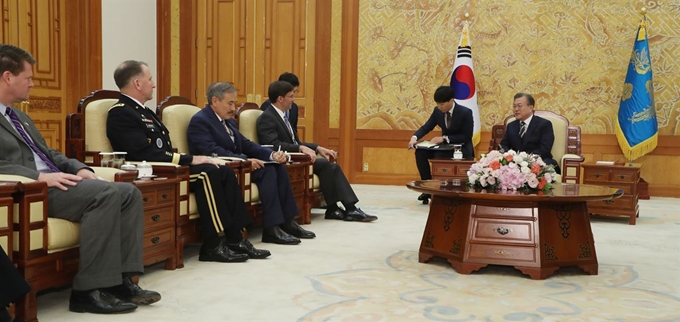

마크 에스퍼 미 국방장관의 8~9일 방한 목적 중 하나가 방위비 분담금 인상임은 명확하다. 청와대와 관련 부처는 문재인 대통령 예방, 국방ㆍ외교장관과의 회동에서 구체적 이야기는 없었다고 밝혔다. 하지만 도널드 트럼프 대통령은 이미 “한국이 훨씬 더 많이 내기로 합의했다”고 주장했고, 존 볼턴 백악관 국가안보보좌관이 지난달 방한 당시 주한미군 운용 비용으로 연간 48억달러(약 5조8,000억원)의 명세서를 우리 측에 제시했다는 얘기까지 나왔다.

한미동맹의 중요성과 우리의 국력에 비춰 방위비 분담금의 점진적 인상은 불가피할 수 있다. 실제 우리는 1991년 한미행정협정(SOFA)의 예외조항 신설을 통해 한미상호방위조약에도 없는 방위비 분담금을 부담해 왔다. 하지만 지난해 협상 과정에서 미국은 한국 국민의 심리적 마지노선 ‘1조원’을 거의 고려하지 않았고, 3~5년 단위 재협상 관행도 무시했다. 결국 올해 2월 한미는 전년 대비 국방예산 인상률(8.2%)을 적용한 1조389억원, 유효기간 1년에 최종 합의했다.

정부는 협상에 앞서 산출 근거와 지급 방식 개선을 요구하는 전문가들의 지적을 유념할 필요가 있다. 일본만 해도 주일미군 방위비 분담금에 토지 비용을 책정하는 반면, 우리는 주한미군이 평택에서 1,454만㎡가 넘는 세계 최대 규모의 해외기지를 사용하는 비용을 반영하지 않고 있다. 일본은 사용금액 실비 처리 형식이지만 우리는 총액 개념이어서 국민 세금이 어디에 어떻게 쓰이는지 확인할 길이 없다.

한미 방위비 분담금 협상은 동맹의 가치와 상호 신뢰를 바탕으로 진행돼야 한다. 국민들은 트럼프 행정부의 최근 모습에 고개를 갸웃하고 있고, 그간 불평등 협상에 대한 비판도 상당한 상황이다. 정부의 철저한 준비와 대응을 촉구한다.

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0