[‘죽어도 죽지 못하는’ 쓸쓸한 국외자(國外者)]

인도네시아서 가짜 신분증으로 살던 한국인들, 사망해도 현지인으로 기록

한국인으로 사망확인 받으려 해도 거부당해... 한국 서류엔 여전히 ‘생존’

‘찬드라 살림, 아디티아 산자야.’

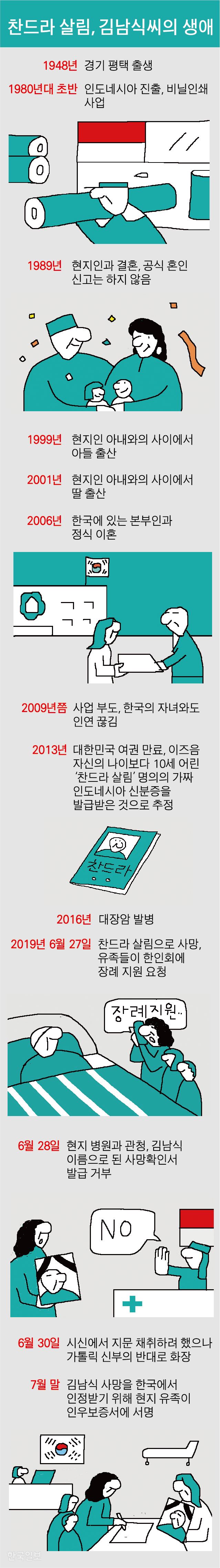

서먹한 이름들이지만 모두 한국인이다. 순서대로 경기 평택, 부산 출신이다. 그들은 죽었지만 살아있다. 모순은 현실이다. 살아남기 위해 절실했던 가짜 신분증은 죽어서도 사망을 인정받지 못하는 이승의 족쇄가 됐다. 인도네시아 불법 체류 한인들, 국외자들의 쓸쓸한 ‘죽음 아닌 죽음’이 서서히 늘고 있다. 선택의 옳고 그름을 넘어, 개인의 기구한 사연들이 현지 한인 사회에 그늘을 드리우고 있다.

2일 인도네시아 주재 한국 대사관에 따르면, 한국인이지만 인도네시아인으로 사망한 사람은 올해만 세 명이다. 한 명은 다행히 그 죽음을 한국에서도 인정받았지만, 두 명은 여전히 우리나라 공식 서류상으로 생존해 있다. 현지에서 다시 결혼하는 등 한국에 있는 가족과 오랫동안 연을 끊고 살아온 탓에 한국의 가족들은 고인을 아버지나 남편으로 인정하지 않거나, 그 죽음에 무관심하다. 그러니 한국에선 그들의 죽음을 확인해 줄 사람이 없는 거나 마찬가지다.

세 명의 현지 유족을 만나기 위해 수소문했지만 두 가족은 끝내 만남을 거부했다. 정확한 이유는 밝히지 않았다. 다만 ‘장례에 도움을 주지 않은 한인 사회에 대한 서운함 때문’인 것으로 추정된다. 남은 한 가족을 만나려고 지난달 말 수도 자카르타의 서쪽에 있는 탕에랑(탕거랑)을 찾았다. 망자의 아내가 문 앞에서 기다리고 있었다.

한국 이름 김남식(가명)씨는 올해 6월 27일 71세의 나이로 숨졌다. 30여년 전 인도네시아로 건너와 사업체(비닐인쇄)를 꾸렸고, 돈도 많이 벌었으나 결국 망했다. 한국의 부인과는 2006년 이혼했으나 그 전인 1989년 에를리 미리아나(49)씨와 현지에서 부부의 연을 맺었다. 대학생과 고등학생 남매를 뒀다. 그러나 정식 혼인 신고는 하지 않았다. 에를리씨는 “현지 가족을 남겨두고 그냥 돌아가버리는 한국 남자가 많아서”라고 답했다.

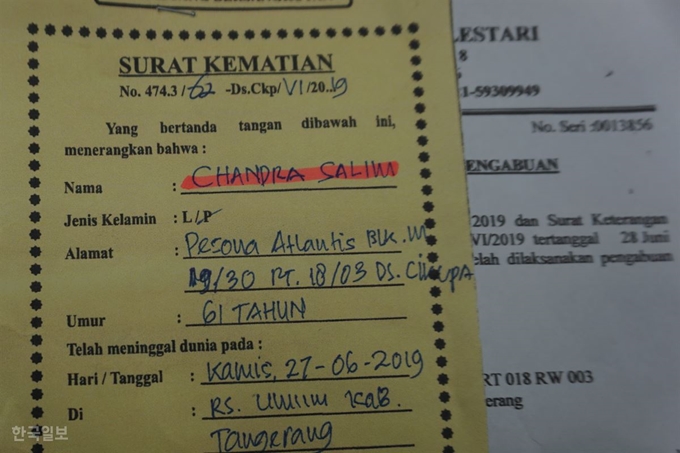

김씨는 10년 전까지만 해도 한국의 가족들과 연락을 유지했던 것으로 알려졌다. 그러나 사업이 망하면서 그마저 끊겼고 매일 술로 소일했다. 3년 전부터 대장암과 싸웠다. 의료 혜택 등을 받기 위해 만든 가짜 신분증(KTP)으로 살아온 터라 그의 사망확인서엔 김남식 대신 61세 찬드라 살림이라는 현지 이름이 적혔다.

에를리씨가 장례비 지원을 한인 사회에 요청하면서 그의 죽음이 알려졌다. 인도네시아 주재 한국 대사관이 탕에랑반튼한인회에 찬드라 살림이 아닌 김남식이라는 이름으로 사망진단서(병원)와 사망증명서(관청)를 받으라고 했으나 병원과 관청 모두 거부했다. 이어 시신에서 지문이라도 채취해 김남식임을 입증하려 했으나 장례를 주관하는 가톨릭 신부가 난색을 표하면서 그대로 화장됐다. 인도네시아에서 찬드라 살림은 죽었지만 한국에서 김남식은 여전히 살아있게 된 것이다.

대사관 직원은 고육책으로 가까운 사람 두 명 이상이 죽음을 증언해 사망으로 인정받는 인우(隣友)보증이라도 받기 위해 관련 서류에 고인의 현지 아내와 아들의 서명을 받아둔 상태다. 그러나 그걸로 김남식의 사망을 인정받을 수 있을지는 아직 장담할 수 없다. 유족들은 “고인이 어떤 분이었냐”는 기자의 질문에 눈물로 답했다. 안쓰러워 더 묻지 않았다.

그래도 유족들은 한인 사회에 감사하다는 인사를 잊지 않았다. 장례비가 없었는데 탕에랑반튼한인회가 건네준 1,500만루피아(120여만원)로 무사히 장례를 치러서다. 에를리씨는 “다음달엔 더 작은 집으로 옮겨야 한다”라면서도 “너무너무 감사하다”고 거듭 인사했다. 그러면서 “남편의 사망 사실이 한국에서도 인정받기를 바란다”고 덧붙였다. 김명화 탕에랑반튼한인회 비상대책위원장은 “사정이 딱한 다문화가정이어서 김남식씨 생전에도 매달 쌀과 라면 등 식료품을 지원했다”고 말했다.

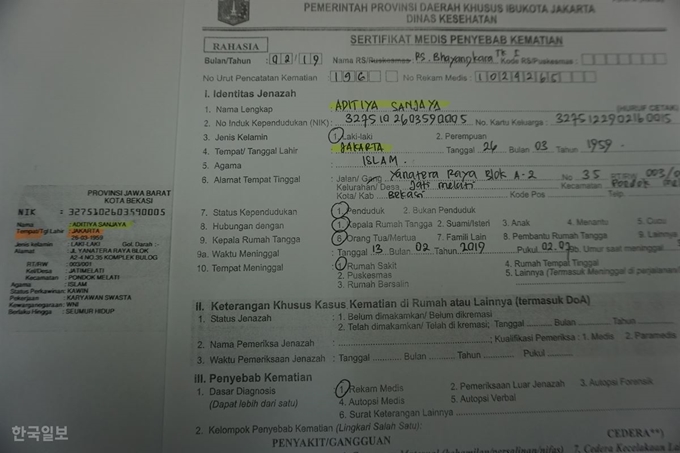

다른 두 명의 사연도 큰 틀은 닮았다. 박태민(62ㆍ가명)씨는 자카르타 인근 브카시에서 가짜 신분증에 적힌 60세 아디티아 산자야로 살다 올해 2월 13일 사망했다. 우리나라 외교부까지 나서서 소재를 찾아 연락한 자녀는 아버지의 죽음을 확인하러 한국에서 오지 않았고, 현지 기관에서 한국 이름으로 정정한 사망확인서 발급을 거부하면서 박태민의 죽음을 증명할 길이 없는 상태다. “(죽기 전) 술을 끼고 살았다”는 현지 아내의 증언만 남았다.

그나마 올해 3월 11일 숨진 충남 논산 태생의 ‘무하마드리’ 이석준(75ㆍ가명)씨는 현지 관청에서 우리 대사관 측 설득을 받아들여 한국 이름으로 된 사망확인서를 다시 발급해 준 덕에 한국에서도 사망 처리됐다. 대사관 관계자는 “다른 두 사람과 달리 이씨가 살던 곳은 시골(수방)이라 행정이 느슨해 읍장이 융통성 있게 힘을 써준 것”이라고 설명했다. 엄밀히 말하면 불법으로 살다가 편법으로 죽음을 인정받은 셈이다. 이들과 달리 현지 가족이 우리 대사관이나 한인 사회에 죽음을 알리지 않는 사례도 있을 것으로 보여 ‘죽음 아닌 죽음’은 더 많을 것으로 추정만 할 뿐이다.

인도네시아 한인 사회는 공식 역사가 46년을 이어오면서 한인 3만여명에, 진출 기업 2,200여개로 성장했다. 자수성가한 사람이 많은 반면, 고국으로 돌아갈 비행기삯조차 마련하지 못할 만큼 생계를 유지하기 힘든 이들도 적지 않다. 이들은 인도네시아 정부로부터 극빈자 지원 및 의료 혜택을 받기 위해, 또는 불법 체류 단속을 피하기 위해, 돈을 주고 가짜 신분증을 사는 것으로 전해졌다. 심지어 현지 가족조차 남편이나 아버지가 가짜 신분증으로 살고 있다는 사실을 모르는 사례도 있다고 한다.

현지인의 신분증에 사진만 바꾸는 것인지, 실종된 현지인의 신분을 도용한 것인지, 새로운 인물을 가공해 신분증을 만드는지는 확인되지 않았다. 한인회 관계자는 “지금은 전산화가 이뤄져 가짜 신분증을 만들기가 어려워졌지만 예전엔 뒷돈만 주면 금방 발급됐던 것으로 안다”라며 “주변에 브로커도 꽤 있었다”고 말했다.

불법 체류와 가짜 신분증 발급은 엄연한 잘못이다. 이유야 어찌 됐든 한국에 있는 가족과 연락을 끊은 것도 개인 책임이다. 다만 그로 인해 이미 죽은 자가 여전히 살아있는 현실은 개선이 필요해 보인다. 만료된 여권 사진과 가짜 신분증 사진을 대조해 외형상 동일인임이 확인되더라도, 현재 절차상 그것이 바로 동일인의 죽음을 의미하는 것은 아니다. 죽음을 뒷받침할만한 증거, 즉 공식 서류가 필요해서다. 주민등록상 가족이 망자의 죽음을 직접 확인하고 증언해주면 또 모를까, 주민등록상 이름이 적히지 않은 사망진단서는 ‘이 사람이 그 사람’이라고 우겨도 쓸모가 없다. 사정을 알게 되면 누구나 인정할 죽음을, 행정 체계가 인정하지 않는 꼴이다.

류완수 영사는 “‘단군 이래 최대의 사기꾼’이라 불린 조희팔 사건(그의 장례식까지 언론에 공개됐으나 그마저 사기라는 주장이 여전하다) 이후 해외에서의 사망 확인 여부가 깐깐해진 측면도 있어 보인다”라면서 “사망을 증명할 동일인 여부 확인을 위해 사망 후 지문 채취 등 대안을 고민하고 있지만 △바로 매장하거나 △매장 또는 화장한 뒤에 연락하거나 하면 현재로선 방법이 없다”고 호소했다. 그는 “한인 사회가 성장하고 역사가 길어지면서 형편이 어려워 불법 신분증으로 살아가는 고령자들의 수 역시 많을 것으로 추산된다”라며 “여기에서 죽더라도 고국에서 죽음을 인정받지 못하는 사례가 앞으로 더 늘어날 것 같아 걱정”이라고 했다.

류 영사는 최근 관련 법규를 연구하며 방법을 마련하고, 관계 기관의 협조를 구하느라 애쓰고 있다. 급한 대로 한국 영사관은 현지 한인들에게 가짜 신분증을 만들지 말 것과 발급받았을 경우 자진 신고해 미연의 사태에 대비할 것을 당부할 예정이다. ‘죽어도 죽지 못하는 국외자’들이 비단 인도네시아 한인 사회만의 문제는 아닐 것으로 보인다.

탕에랑(인도네시아)=고찬유 특파원 jutdae@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0