판사 수난 시대다. 민주주의의 최후의 보루인 사법부는 사법농단으로 무너져 내렸다. 어떤 판사들은 ‘재판 거래’ 의혹의 당사자로 전락했고, 어떤 판사들은 블랙리스트에 올라 탄압을 받았다. 법관에 대한 신뢰도는 땅바닥에 떨어졌다. 시대 가치와 국민의 법 감정을 따라가지 못하는 판결은 사법부를 향한 분노에 기름을 부었다. 그때마다 판사들은 공공의 적이 됐다. 자초한 일이다. 그러나 비판을 하는 국민들 마음도 편치만은 않다. 사법부가, 법관들이 존경받지 못하고 망가지는 건 국민들에게도 손해이기에 그렇다.

‘어떤 양형 이유’는 자신을 변두리 시골판사라고 칭하는 현직 법관이 풀어낸 고해성사다. 울산지방법원 형사합의부에서 부장판사로 재직 중인 박주영 부장판사가 책을 썼다. 7년간 변호사 생활을 한 뒤 경력법관제도로 10년 넘게 판사로 재직해온 그는 메마르고 때로는 비정한 판결문에 담아내지 못한 번민과 고뇌를 책에 풀어냈다.

법원은 세상의 원망과 고통, 절망과 눈물, 죽음과 상실이 모이는 곳이다. 박 판사는 “법원은 단 하루도 슬프지 않은 날이 없었다”고 말한다. 가정폭력, 아동학대, 산업재해, 성추행, 성전환자 강간 및 부부강간 등등 그의 판사봉을 거쳐간 무수한 판결 속에서 그는 사건이 아닌 사람을 봤다. 애석하게도 피해자들이 겪은 고통과 분노의 세월을 치유하고 보상하기에 법은 역부족이었다. 저자는 그럼에도 그 절망을 희망으로 끌어올리려 애썼다. 절망이 무용하지 않은 이유다.

그가 적어 내려간 양형 이유는 법을 넘어 상식에 호소한다. 가정폭력에 대해선 “폭력이 난무하는 곳보다 더한 공적 영역은 없다”며 공권력이 개입해야 하는 문제라는 점을 일깨웠다. “고래는 빠져나가고 피라미만 걸리는 이상한” 산업안전보건법을 적용하면서는 피고인들에게 조금이라도 더 많은 벌금을 매기려 분투했다. 생명은 계량할 수 없는 고귀한 것이란 점을 환기시키기 위해서였다. 성추행 사건에서 논란이 되는 성적자기결정권에 대해선 “타인의 몸을 자유롭게 만질 수 있는 사람은 오직 그 타인뿐”이라고 명쾌하게 정리했다.

사법부의 역할과 법관의 사명에 대한 언급도 인상적이다. 그는 “대한민국 법관이 같은 생각으로 단일대오를 취해야 한다는 것은 불온하고 끔찍한 환상”이라고 사법농단을 저지른 사법부의 과오를 비판한 뒤 지금은 모두가 반성할 시간이라고 잘라 말한다. 저자는 또 법과 법원, 법관이 추구해야 할 건 ‘사랑이 깃든 정의’라고 강조한다. 인간에 대한 애정과 연민을 품지 못한다면 재판은 용인될 수 없다. 사회적 약자를 보듬고 소수자의 경계를 넘어 동행하는 것도 사랑이 있어야 가능한 일이다. 법은 적어도 사랑에 기반하고, 부역해야 한다는 그의 신조 덕분일까. 인간을 바라보는 따뜻한 온기가 책에 그득하다.

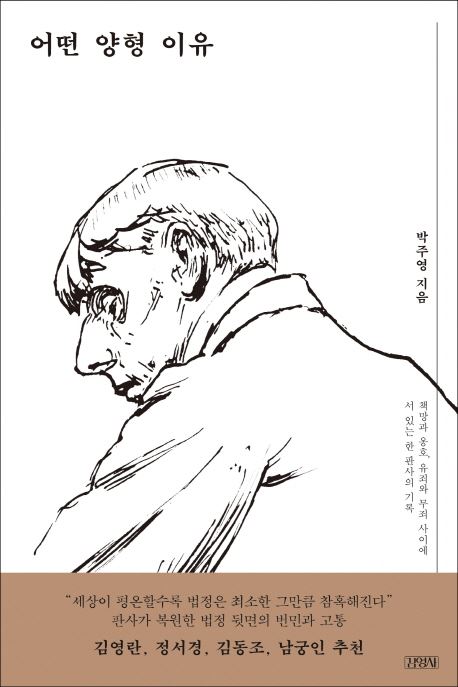

어떤 양형 이유

박주영 지음

김영사 발행ㆍ280쪽ㆍ1만4,000원

강윤주 기자 kkang@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0