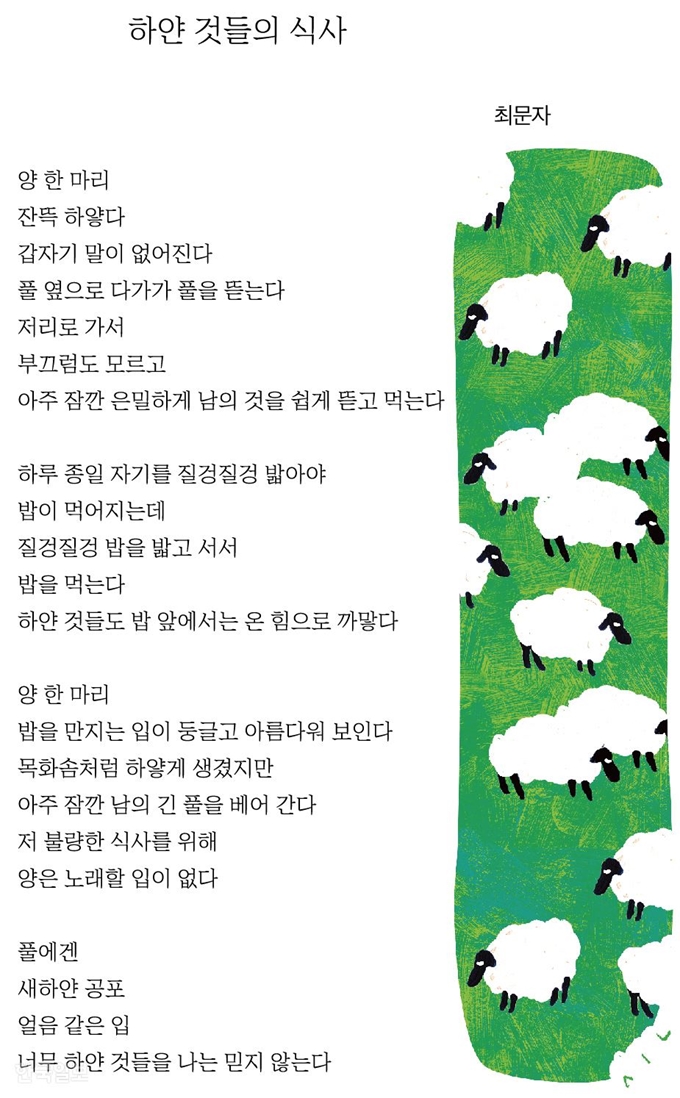

양 한 마리는 온통 하얗지요. 그야말로 잔뜩 하얗지요. 흰 발로 풀을 밟고 흰 입으로 풀을 먹지요. 풀 옆으로 다가가 풀을 뜯고 아주 잠깐 남의 긴 풀도 베어 먹지요. 멀리서 보면 이곳은 드넓은 풀밭이어서, 여기는 어디나 초록이어서, 더없이 평화로운 양 한 마리지요.

조금 더 가까이 가 보면, 밥을 먹으려고 남의 밥을 밟고 서 있는 양 한 마리지요. 밥이 먹어지기 위해 자기도 질겅질겅 밟아야 하는 양 한 마리지요. 이 모두 입을 달고 태어난 슬픔, 밥 때문이라고, 남의 밥은 정해져 있냐고, 내 입에 닿았으니 내 밥 아니냐고, 내가 밟았으니 내 밥 아니냐고, 풀의 숨통인지 알았다면 내가 밟았겠냐고, 밥을 먹다 잠시 멈춘 양 한 마리는 항변하지요.

양 한 마리의 입은 목화솜처럼 둥글고 아름다운데, 허기를 면하는 입이 아니라 배부르게를 생각하는 입은 자꾸 커지는데, 자꾸 넣으면 자꾸 커져서 욕망과 허기를 구분할 수 없게 되는데, 그래서 풀에게는 새하얀 공포, 얼음 같은 입이 되는데, 흰 양도 밥을 먹을 때는 온 힘으로 까매지는데, 이 풍경을 본 나는 너무 하얀 것들을 믿지 않게 되는데, 되는데요.

초록 풀밭, 잔뜩 하얀 양 한 마리. 나는 잔뜩 아니야, 나는 잔뜩 안 그래, 이러는 내가, 나만 못 보는 내 모습은 아닌가, 자꾸 발을 자꾸 눈을 뗐다 붙였다 하다가, 손바닥으로 얼굴을 쓸어내려 보다가, 화들짝 데인 것처럼 입이 봉해지지요.

이원 시인

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0