연쇄 살인마 기사로 범죄 검거 이끌어낸 작가 크리스틴 펠리섹

법과 정의는 반드시 공평하지 않다. 우리 사회에서 ‘유전무죄 무전유죄’라는 말이 통용되듯, 돈 있고 권력 있는 사람들에게 사법부는 유독 관대했다. 재판뿐만이 아니다. 범죄 발생 직후 수사 단계에서부터 공정함은 작동하지 않는다. 똑같은 범죄를 당했다 해도 피해자가 누구냐에 따라 경중이 갈린다. 피해자가 돈 많고 사회적으로 명망 있는 사람이라면 사건은 떠들썩하게 다뤄진다. 반면 가난하고 힘 없는 사람일 경우엔 조용히 묻히기 일쑤다.

미국의 유명 주간지 피플의 범죄 전문기자인 크리스틴 펠리섹은 이 부조리를 정면으로 주시했다. 그는 20여년간 묻혀 있던 미국 로스앤젤레스 빈민가 일대에서 벌어진 흑인 여성 연쇄 살인사건을 추적했다. 최근 출간한 ‘그림슬리퍼’(산지니 발행)는 그 취재 기록을 담은 범죄 르포집이다. 23일 폐막한 2019 서울국제도서전에서 ‘여름 첫 책’(도서전을 통해 국내 처음 소개되는 책)에 선정돼 방한한 그를 서울 코엑스 근처 카페에서 만났다. 펠리섹은 “범인은 10명을 살해하고도 20년 간 거리를 유유히 활보했다. 미국 사회는 범인을 못 잡았던 게 아니라 안 잡았던 것”이라고 단언했다. 그는 “보잘것없는 사람들의 죽음 뒤엔 우리 모두의 책임이 있다”고도 했다.

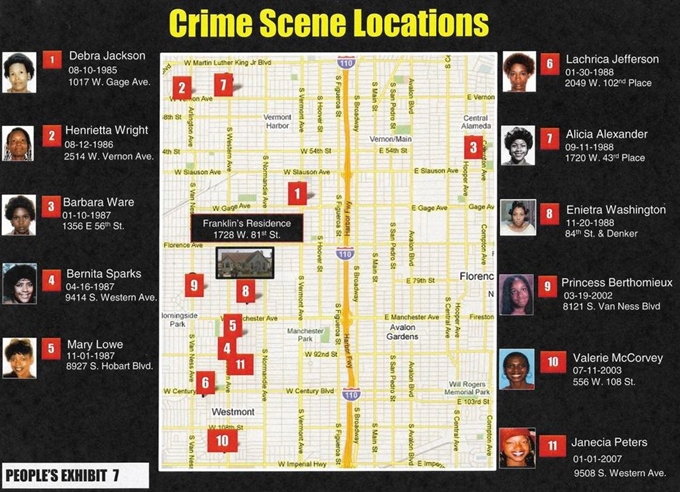

사건의 골자는 이렇다. 미국 로스앤젤레스 사우스 센트럴에서는 1985~1988년 흑인여성 7명이 살해당했다. 피해자들의 가슴에는 총알이 박혀 있었다. 범인은 피해자의 시신을 쓰레기봉투에 구겨 넣어 눈에 잘 띄는 도롯가에 버렸다. 피해자들은 모두 빈민가에 살았다. 범죄 대상, 살해 수법, 시신 유기 방법까지 동일했다. 반경 6㎞ 지역 안에서 벌어진 일이었다.

그러나 경찰은 대수롭지 않게 넘겼다. 밑바닥 인생들이 모인 사우스 센트럴에서 살인 사건은 늘 일어나는 일이고, 마약에 중독된 가난한 흑인 여성들의 삶은 ‘원래 비참하다’며 외면했다. 그렇게 묻혀 있던 사건이 수면 위로 떠오른 것은 2006년. 펠리섹이 이 사건을 처음 기사화하면서다. 첫 번째 희생자가 발생한 지 21년이 지나서였다. 그 사이 범인은 3명을 더 죽였다.

펠리섹은 흑인 여성 살인사건의 진짜 범인은 취약계층에 대한 미국 사회의 방관과 외면이었다고 지적했다. “로스앤젤레스의 부촌 베벌리힐스에서 살인 사건이 터지면 난리가 나죠. 경찰, 언론, 정부 다 달라붙어 사건을 신속하게 해결합니다. 그러나 가난한 흑인 여성들의 죽음에는 피해자 가족 말고는 아무도 관심을 갖지 않았습니다. 그들은 살아서 ‘가난한 흑인 여성’이라 범죄의 타깃이 됐고, 죽어서는 ‘가난한 흑인 여성’이라 수사조차 외면당했어요.”

공권력의 불공정함을 깨달은 펠리섹은 기사를 통해서 범인을 잡겠다고 나섰다. 사건에 대한 시민들의 관심을 높이기 위해 범인의 별명도 직접 만들었다. ‘그림슬리퍼(Grim Sleeper)’는 ‘잠들었던 살인마’란 의미다. 살인범이 1988년 범행을 저지른 뒤 긴 휴식기를 거쳐 2002년부터 다시 살인을 저지르기 시작한 것에 착안했다. 피해자 한 명 한 명의 삶을 다룬 기사도 내보냈다. 피해 여성들이 우리와 다르지 않은 평범한 이웃이었다는 걸 알려주기 위해서다.

반향은 컸다. 시민들은 분노하며 범인 검거에 손을 보탰다. 남편이나 남자 친구가 범인으로 의심된다고 적극적으로 제보를 해오는 여성들도 있었다. 수사 인력을 총동원한 경찰은 2010년 7월 범인 로니 프랭클린 주니어(67)를 검거한다. 그는 재판에서 사형을 선고 받았다.

펠리섹은 사회적 약자들의 죽음에 둔감해질수록 사회는 더 위험해질 수 밖에 없다고 경고했다. “살인마가 20년 넘게 대담하게 범행을 저지를 수 있었던 것은, 사람이 죽어도 아무 일도 없었던 것처럼 조용했기 때문입니다. 가난하고 힘 없는, 아무도 모르고 넘어갈 사람의 죽음도 그냥 지나쳐서는 안 되는 이유입니다.”

강윤주 기자 kkang@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0