미국은 무역전쟁을 치르면서 늘 중국을 향해 공세를 폈다. 특히 개방을 촉구하는 건 중국을 압박하기 위한 미국의 단골 카드였다. 반대로 중국은 꽁꽁 걸어 닫은 문을 등 떠밀려 하나씩 여느라 수세에 몰리기 일쑤였다. 하지만 막바지에 접어들면서 중국이 오히려 민간분야의 교류 확대를 요구하며 역공에 나서는 묘한 상황이 연출되고 있다. ‘이미지 정치’로 포장된 중국이 반격의 기회를 잡은 것 아니냐는 분석도 나온다.

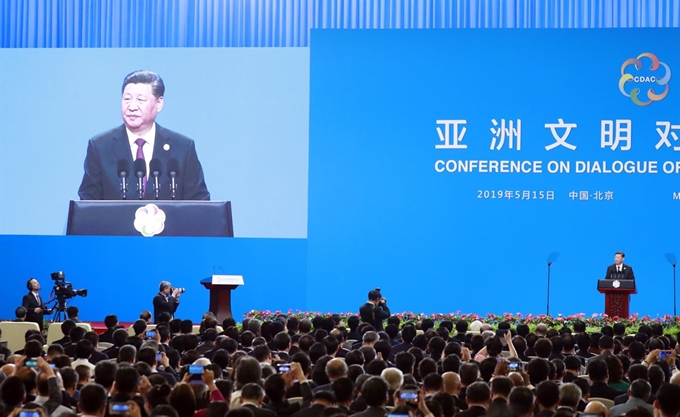

중국 관영 글로벌타임스는 16일 “주중 미국대사관이 미 학자의 베이징 강연을 막았다”면서 “무역전쟁과 상관없이 양국의 민간 교류는 지속돼야 한다”고 주장했다. 마치 중국이 선의의 피해자라는 뉘앙스다. 특히 전날 첫 ‘아시아문명대화대회’를 개최하며 공존을 강조하고 미국 우선주의를 우회적으로 비판한 터라, 미국의 오만함을 거듭 부각시킬 호기로 판단한 듯하다.

이 신문에 따르면 아피차이 쉬퍼 외교연구원(FSI) 아시아 담당자가 14일 인민대 총양금융연구소에서 경제 현안에 대해 강연할 예정이었다. FSI는 외교관을 양성하는 미 국무부 산하기관이다. 그런데 미 대사관에서 문제를 제기하며 그의 강연을 취소했다. 주최측이 쉬퍼의 직함을 ‘국무부 고위 관리’로 표기했다는 이유에서다. 왕이웨이 인민대 국제사무연구소 소장은 “직함이 틀렸다면 고치면 될 일”이라며 “그렇다고 강연을 취소하는 건 상황을 악화시킬 뿐”이라고 비판했다.

미국의 민감한 대응은 무역전쟁의 여파로 양측이 얼마나 신경을 곤두세우고 있는지 단적으로 보여준다. 로이터통신은 15일(현지시간) “중국 인민해방군 소속이거나 인민해방군의 자금을 지원받은 학생, 과학자, 연구원의 미국 비자 취득을 금지하는 법안이 공화당 주도로 상ㆍ하원에서 발의됐다”고 전했다. 미 대학과 연구기관에서 중국인을 기술 유출의 주범으로 낙인 찍어 배제하려는 부정적인 사회 분위기가 고스란히 반영됐다.

이미 미중 양국은 지난달 상대국 학자의 방문비자 발급을 거부하는 보복조치를 주고 받으며 기 싸움을 벌였다. 미국이 중국 사회과학원을 비롯해 전문가 30여명의 비자를 취소하자, 중국은 마이클 필스버리 허드슨연구소 중국전략연구센터소장 등 미 학자들의 중국 방문을 차단하며 맞섰다. 중국은 “정상적 문화 교류를 막는 옹졸한 경찰국가”라고 비난했고, 미국은 “외국 스파이의 접근을 배제하는 건 당연하다”고 반박했지만 양측 모두 이유는 석연치 않았다. 결국 무역전쟁으로 쌓인 앙금이 민간 교류에 전가된 셈이다. 이처럼 험악한 분위기 속에 지난해부터 양국간 학자들의 상호 방문은 계속 줄어들고 있다.

베이징=김광수 특파원 rollings@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0