조선시대 선산은 종3품 지방관인 부사(府使)가 파견되는 도호부(都護府)였다. 종2품 부윤(府尹)이 파견되는 경주, 정3품이 파견되는 안동, 상주, 성주, 진주보다는 읍격(邑格)이 낮지만, 군(郡)·현(縣)보다는 훨씬 큰 읍이었다. 그런 선산이었지만, 고려 중기까지만 해도 이곳은 지방관이 파견되지 않은 속현(屬縣)이었다. 속현은 중앙으로부터 파견된 지방관이 다스리는 주현(主縣)에 예속되어, 독자적 행정 시스템을 갖추지 못한 준(準) 지방을 일컫는 용어다. 오늘날 구미시의 한 축을 담당하고 있는 해평과 인동도 마찬가지였다. 당시 선산은 상주목에 속했고, 해평은 안동목에, 인동은 성주부에 각각 속해 있었다.

이곳에 변화의 첫 조짐이 나타난 것은 12세기 중반이었다. 1143년(인종 21) 일선현(一善縣)으로 승격하면서 낙동강 우안에 위치한 해평을 병합하여 몸집을 키운 것이 출발점이었다. 이때부터 시동을 건 선산의 이후 성장세는 괄목할 만했다. 고려 후기까지 선주(善州)로 불렸던 이곳은 1415년(태종 15) 1천 호(戶) 이상의 인구를 충족했다 하여, 도호부로 승격되었다. 이런 변화를 추동한 것은 낙동강 수운(水運)과 ‘영남대로’ 육운(陸運)의 경제적 가치 상승이었다.

선산은 경상도 전체 면적의 3/4을 커버하는 낙동강이 통과하고, 낙동강 지류인 감천이 합류하는 지점이다. 이런 이유에서 이곳은 경상도 서북부, 동북부 지방과 물길로 서로 연결되는 요충지였다. 더욱이 조선왕조의 개창 이래 수도 서울과 경상도를 연결하는 ‘중로(中路)’가 부설되면서, 그 연선(沿線)에 있던 선산은 새로운 교통 요지로 주목받았다. ‘중로’는 일본과의 교역 활성화의 필요성 때문에 개설된 도로로서, 종래 제1번 관도(官道)로 활용되던 개경-경주 노선, 곧 ‘좌로(左路)’를 신속히 대체하면서 기간도로로 자리 잡았다. 경상도를 대표하는 길이라는 이유로 ‘영남대로’라 불리기도 한다.

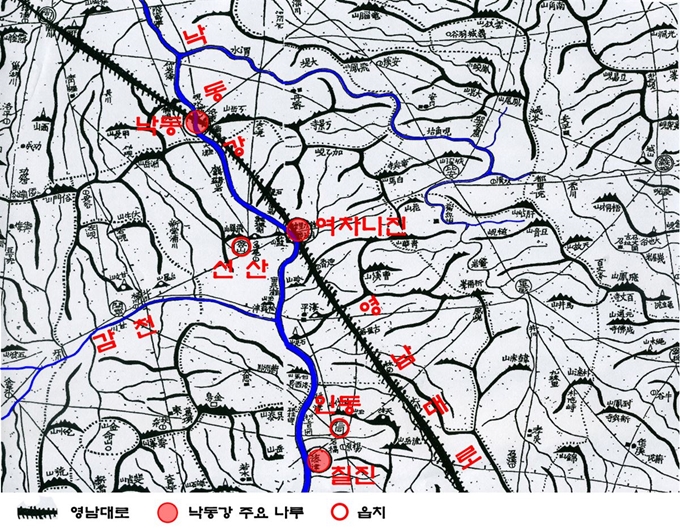

조선 초기 서울에서 경상도를 연결하는 도로는 모두 세 개였다. 서울-울산 염포를 잇는 ‘좌로’, 서울-부산포를 잇는 ‘영남대로’, 서울-창원 제포를 잇는 ‘우로(右路)’가 그것이었다. ‘중로’가 경상도 전체 물동량의 50%를 소화하고, ‘좌로’가 30%, ‘우로’가 20%씩을 각각 나눠가졌다. ‘영남대로’가 기간도로의 역할을 수행하게 됨에 따라, 낙동강의 경제적 가치 또한 덩달아 상승했다. ‘영남대로’와 낙동강 모두가 경상도 중부 지역을 통과한다는 지리적 공통점이 있기 때문이었다. 이런 이유로 두 길은 겹치는 경우가 종종 있었다. 상주~선산, 밀양~양산 구간이 그런 곳이었다. 육로를 이용하여 물건을 실어 나르던 상인들은 낙동강을 만나 수상으로 화물을 운송하기도 하고, 수운을 이용하는 여행자들은 포구에서 하선, 영남대로를 따라 내륙으로 이동하기도 했다. 그런 이유에서 ‘영남대로’의 부설은 낙동강 수운의 경제적 가치를 배가시켰다.

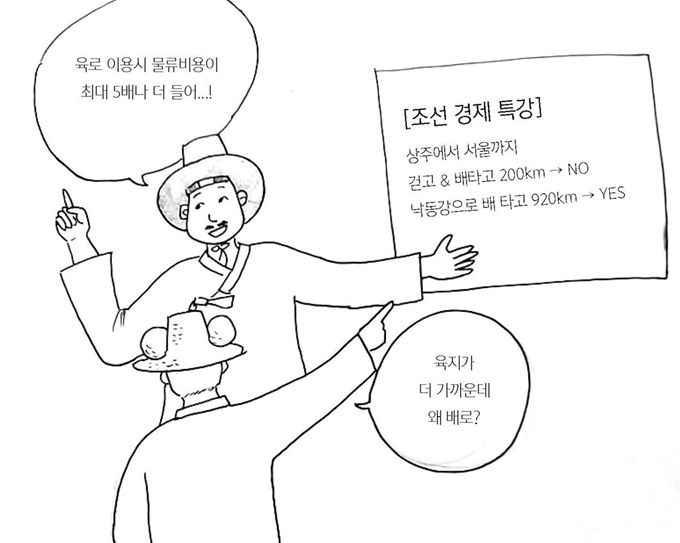

엔진 동력을 이용한 근대적 수송 수단이 출현하기 이전인 전근대시기에는, 수운이 육운보다 경제성이 훨씬 뛰어났다. 경상도 상주의 세곡(稅穀)이 서울로 운송되는 과정을 살펴보면, 그런 사정을 이해할 수 있다. 상주 세곡이 서울로 올라가는 경로는 충주 가흥창에 불하하여 남한강 수운을 이용하는 노선과 남해·서해를 따라 한강으로 올라가는 노선 등 두 가지였다. 전자는 영남대로를 따라 조령(642m)을 넘어 충주에 이른 다음, 가흥창에서 조운선에 세곡을 선적한 후 남한강 수로를 통해 서울에 도달하는 노선으로, 200km 남짓한 거리였다. 후자는 낙동강 수로를 이용하여 김해 불암창에 집하하여 세곡을 조운선에 옮겨 실은 다음, 남·서해를 에둘러 한강으로 거슬러 올라가는 노선으로, 장장 920km나 되는 멀 길이었다.

오늘날의 상식으로 보면, 상주 세곡은 영남대로-남한강 수로를 이용할 것이라고 단정하기 쉽다. 그렇지만 기대와 달리 조선시대 상주 사람들은 낙동강 수로-남·서해 해로를 이용하여 세곡을 실어 날랐다. 수운이 육운보다 물류비용이 훨씬 쌌기 때문이다. 상주에서 충주 가흥창에 이르는 육로는 직선거리로 80km 남짓이었지만, 물류비용은 100%나 되었다. 세곡 한 섬의 운반 경비가 한 섬이나 되었던 것이다. 반면 해상 운송 시 물류비용은 20% 남짓에 불과했다(세곡 15두 당 운송비 3두). 육운의 고비용 저효율 구조를 잘 알고 있던 상주 사람들은 ‘울며 겨자 먹기’로 다섯 배 가까이 긴 수로를 이용할 수밖에 없었다. 이처럼 사람과 물화가 강과 바다로 몰리는 상황에서 수운의 경제적 가치는 육운을 압도했다. 이런 상황에서 경상도 전체 물동량 가운데 낙동강 수운이 차지하는 비중은 50%를 상회했을 것으로 짐작된다.

정부는 원활한 물류 처리와 수송 편의를 위해 낙동강과 ‘영남대로’가 만나는 지점에 포구를 설치하고 운영했다. 선산에는 관영 나루(官津) 여차니진이 있었다. 이 나루는 ‘영남대로’와 낙동강이 조우하는 곳에 위치한 데다가, 낙동강 지류인 감천과도 연결되는 나루였다. 더구나 이곳에서부터 상주 낙동진까지 25km 구간은 낙동강과 ‘영남대로’가 나란히 달렸다. 상주 낙동진~선산 여차니진 구간은 낙동강이 처리하는 물동량 50%와 ‘영남대로’가 부담하는 물동량 25%가 몰리는 병목구간이자, 경상도에서도 손꼽히는 교통 및 물류의 결절점이었던 셈이다.

이와 같은 경제적 호조건에 힘입어 선산은 15세기 내내 타지 인구가 유입되는 대표적인 인구 증가지역이었다. 15세기 전반 선산의 인구 밀집도가 어떠했는지를 동일 면적 대비 인구 분포 상황을 통해 살펴보자. 비교 대상은 선산과 개령, 김산, 지례 등 감천 유역에 위치한 4개 읍이다. 『세종실록지리지』(1432) 편찬 당시 선산의 인구 밀도를 100으로 할 때, 개령은 102, 김산은 69, 지례는 53이었다. 선산에 두 사람이 거주할 때 지례는 한 명꼴로 사람이 살았던 것이다.

농업사회에서 인구가 조밀하다는 것은 농업생산성 향상을 위한 내부 긴장이 꿈틀거린다는 것을 의미한다. 인구 밀도가 두 배 높은 선산이 지례와 같은 방식으로 농사를 지을 경우, 선산 사람은 지례 사람에 비해 절반의 양식만을 수확할 수 있을 뿐이었다. 선산 사람이 지례 사람과 같거나 더 많은 식량을 확보하기 위해서는 농지를 집약화 하고, 생산성이 높은 작물을 경작해야만 했다.

이와 관련하여 이 무렵 한국사회에 불어 닥친 상경농법(常耕農法)의 도입과 벼농사로의 전환이라는 농업사적 대전환이 주목된다. 인구가 희소했던 고려 후기까지만 해도 1년이나 2년 동안 농지를 묵혀 농사를 짓는 휴경(休耕)이 일반적이었다. 1,2년을 묵힐 경우, 자연스럽게 지력이 회복되기 때문에 비료를 뿌릴 필요가 없었다. 그런 이유로 인구 희소 지역에서 선호되던 휴경농업을 조방농법(粗放農法)이라 부른다. 인구가 불어나 토지가 상대적으로 줄어들면 상황이 달라진다. 이전과 같은 양의 양식을 확보하기 위해서는 휴경 간격을 좁혀야 하는 데, 마지막 단계에서 매년 농사를 짓는 상황과 마주하게 된다. 같은 농경지에서 매년 농사를 짓는 방식을 상경농법이라 부른다.

휴경지에서 상경이 시도되면 농지가 두세 배 확장되는 효과가 있지만, 이전의 수확량을 유지하기 위해서는 지력 회복이 전제되어야만 했다. 어떤 작물이라도 예외 없이 ‘수확체감의 법칙’이 작동하기 때문이다. 이것을 극복하는 유일한 방법은 주기적인 비료 살포였다. 상경농법은 이처럼 생산성이 높아지는 장점이 있는 반면, 노동 강도가 한층 강해지는 단점도 있었다. 보다 많은 일손과 복잡한 공정이 추가로 요구된다는 점에서 상경농법은 집약농법(集約農法)이라 불린다.

한편, 인구 조밀 지역에서는 수확량이 많은 작물을 재배해야만 했다. 당시 다수확 작물로 각광받은 것이 벼였다. 동일 면적 대비 벼 생산량이 보리나 밀보다 두 배 가량 높았기 때문이다. 그런 이유로 한국사회에서 벼농사가 본격적으로 시작된 것은 14세기 중·후반이었고, 가장 먼저 시도된 곳 또한 인구 밀집 지역이었다. 당시 일부 선진지역에서 행해지던 벼농사는 물을 가둔 논, 곧 무논(水田)에 볍씨를 흩뿌려 파종하는 방식이었다. 이것을 수경직파법(水耕直播法)이라 부른다.

상경농법과 벼농사가 동시에 채택될 경우 농업 생산성은 기존보다 최대 4배가량 높아질 수 있었다. 지례 사람보다 선산 사람이 집약농법에 더 관심을 기울인 비밀이 여기에 있었다. 그 결과 선산 사람들은 당시로서는 선진적인 집약농법을 적극적으로 채택하여 더 많은 곡식을 생산했고, 더 많은 인구를 부양할 수 있게 되었다. 여기에 14세기 후반~15세기 초반 ‘영남대로’가 부설되고 낙동강 수로가 활기를 띠면서, 선산은 경상도에서 손꼽히는 유통·물류 중심지로 급부상했다.

경제가 발달하고 유리한 물류 환경이 조성되면서 이곳으로 사람들이 몰려들었다. 그리하여 선산은 경상도를 대표하는 인구 유입지역이 되었다. 인구가 붐비면서 농경지가 상대적으로 줄어들기 시작하자, 인구압을 느낀 이 지역 지식인들은 상경농법과 벼농사를 적극적으로 도입했다. 경제가 발달하는 가운데 인구가 유입되고, 농업기술의 혁신이 일어나면서 더 많은 인구를 부양할 수 있는 토대가 마련되었다. 경제 성장으로 인한 선순환이 선산 사회 내부를 점점 뜨겁게 달군 것이었다. 부사(府使) 김종직(金宗直)은 15세기 후반 선산의 경제 사정을 다음과 같이 묘사하고 있다.

“선산은 낙동강의 동서를 걸터앉아 있어 종횡으로 100여 리나 되고, 크고 작은 행정 촌락들이 50여 개나 된다. 신라시대 이래 대읍이라 불렸지만, 지금에 이르러서는 토지가 날로 개척되고 인구가 날로 증가했다. 그리하여 매년 과세 기준이 상주, 성주와 서로 맞먹을 정도로 커졌다.”(김종직, <선산지도지(善山地圖誌)>)

15세기 후반 도호부 정도의 읍세를 갖고 있던 선산은 당대 경상도를 대표하는 상주, 성주 같은 웅부(雄府)와 비교될 정도로 경제 수준이 향상되었다. 다음 호에서는 선산에서 꿈틀거리기 시작한 높은 수준의 경제가 어떻게 인재들을 양산하고 새로운 문화를 창출해 갔는지를 살펴보려 한다.

김성우 대구한의대 교수

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0