지난해 가장 큰 이벤트였던 남북 정상회담. 남과 북의 정상이 손을 맞잡는 역사적 순간에 “통일이 된다면 나도 평양에 집을 살 수 있을까?” 따위의 생각을 했다면 지나치게 세속적일까. 욕망이란 그런 것이다. 한 번도 가본 적 없는 휴전선 너머를 상상하기 위해서는 74년 전 벌어진 분단의 비극보다 통일 이후 평양에 조성될 아파트 단지와 거기 있을지 모를 나의 자리를 가늠해 보는 것이 더 유용할 수도 있다.

윤고은 작가의 단편집 ‘부루마불에 평양이 있다면’은 이뤄질 듯 도무지 이뤄지지 않는 ‘통일’이라는 미래와, 잡힐 듯 잡히지 않는 ‘결혼’이라는 미래를 저울질 해보는 평범한 30대 남녀의 이야기다. 심각한 현실을 기발한 상상력으로 가볍게 건너뛰던 작가의 장기가 어김없이 발휘됐다.

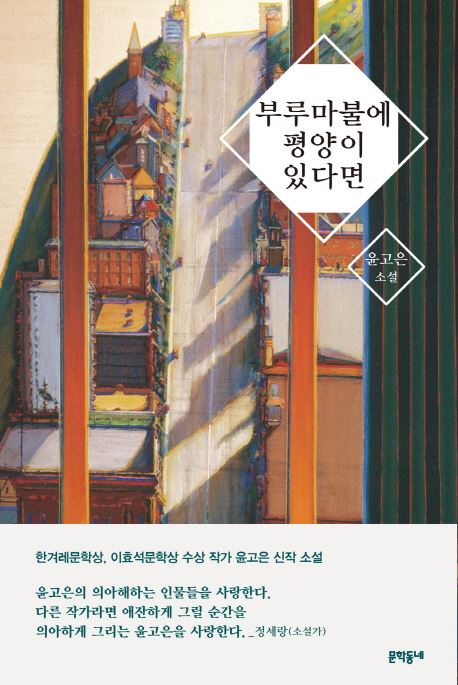

부루마불에 평양이 있다면

윤고은 지음

문학동네 발행ㆍ220쪽ㆍ1만 2,500원

표제작은 ‘남한’ 출신은 거절하고 ‘북한’ 출신 투숙객만 받는 에어비앤비 숙소에 우연히 묵게 된 주인공이 집주인에게 북한 부동산 투자를 권유 받는 것에서 시작된다. 처음에는 황당한 제안으로만 치부했던 ‘나’는 9년차 연인 선영이 “친구 중 누구는 위례신도시에 신혼집을 구했고, 누구는 미사를 택했으며, 누구는 동탄2를 뚫었다고” 말하자 “분양가 평당 80”의 ‘개성힐스’를 답변으로 내놓게 된다. “통일이 되어야 가능한 결혼이라니, 싫으면 싫다고 말하라”며 허무맹랑한 소리 취급하던 선영도 나의 진심을 확인한 후 용인에 있는 모델하우스에 함께 가서 ‘신혼부부 우선 조건’에 신청하기에 이른다.

남북관계 호조에 기대야 하는 결혼만큼이나 아득한 것이 있다면, 죽은 이후의 ‘나’가 바로잡을 수 없는 오해들이다. 수록작 ‘양말들’의 주인공은 영문을 알 수 없는 죽음을 맞은 후 장례식장에서 자신의 죽음을 둘러싼 풍경을 들여다본다. 취중에 친구에게 남긴 부재중 전화와 글쓰기 강좌에서 작성한 유서는 그가 죽음을 결심했었다는 단서로 해석되고, 죽음의 이유는 식을 올리기 직전 취소된 결혼 때문이라고 단정된다. 나의 결혼식에 축가를 부르기로 되어있던 축가담당자 후는 결혼식이 어그러진 직후 함께 있었다는 이유만으로 ‘전달되지 못한 고백’의 대상이 된다. 죽은 나는 생각한다. “어쩌면 정말 내가 후를 그리워했던 건 아닐까? 죽고 나서야 그걸 인식했다면 운이 없는 편이지만, 이제 와서 어떤 온도를 상상하는 게 영 쓸모없는 일은 아닐 것 같았다.”

6편의 소설에는 연인이거나 로맨스의 기미로 해석될 수 있는 관계가 등장하지만 이들은 결정적 순간에 대부분 어긋난다. 한 명이 이미 죽어버린 다음이라 가능성이 완전 차단되거나(‘양말들’), 통근버스의 좌석을 공유하지만 끝내 상대방을 확인하지 못한다거나(‘우리의 공진‘), 함께 오믈렛을 만들며 ‘로맨스 푸어’를 탈출할지도 모른다고 생각한 순간, 오믈렛이 추락하고 말거나(‘오믈렛이 달리는 밤’).

‘낭만적 사랑’의 결말로서의 결혼도, 그 결혼의 안착지가 될 21평형 집도 아득하게만 느껴질지라도, 그걸 꿈꾸는 것만큼은 얼마든지 허락된다고 소설은 말한다. 자랑할 만한 해피엔딩이 아니라 할지라도, 찰나에 존재했고 얇게나마 이어졌던 소통으로도 충분하지 않느냐고. 다시 돌아가 ‘부루마불’의 결말. 나와 선영은 평양 모델하우스의 침실에 앉아서 그럴 리가 없는데도 열린 창문 너머로 바람이 불어오는 것을 느낀다. 그것이 ‘인공 바람’이라 할지라도 바람은 마음을 움직이기에 충분하다. “조만간 통일이 된다면 진짜 그 도시의 창문을 열고 바람을 쐴 수도 있을 것이다. 첫눈을 볼 수도 있을 것이다.”

한소범 기자 beom@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0