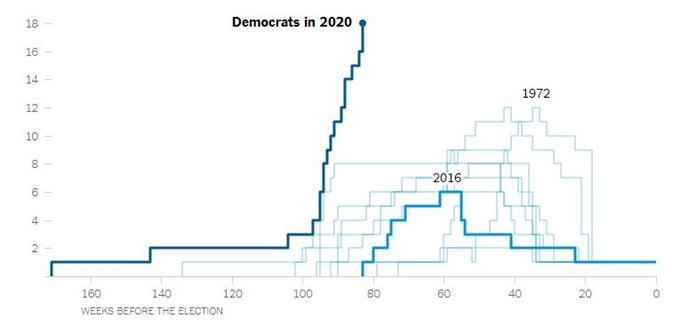

무려 18명. 내년 미국 대통령선거를 앞두고 지금까지 민주당 예비선거에 도전장을 내민 후보 숫자다. 여기엔 버니 샌더스(버몬트) 상원의원, 엘리자베스 워런(매사추세츠) 상원의원 등 기존 정치거물과 베토 오루어크 전 하원의원, 카말라 해리스(캘리포니아) 상원의원 등 ‘다크호스’가 두루 포함돼 있다.

하지만 이들 모두가 경쟁력을 갖춘 건 아닐 터. 에릭 스왈웰(캘리포니아) 하원의원이나 털시 개버드(하와이) 하원의원, 대만계 기업가 앤드루 양 등이 도널드 트럼프 대통령의 대항마가 될 가능성은 사실상 ‘제로’에 가깝다. 그런데도 이들이 선거전에 뛰어든 이유는 뭘까.

뉴욕타임스(NYT)는 13일(현지시간) 정치인들에겐 대선 출마 선언 자체가 엄청난 혜택을 가져다 준다고 분석했다. 당내 입지를 다지는 건 물론 폭넓은 기부자 기반을 확보할 수 있고, 책 판매와 TV 출연, 강연 요청 등의 ‘보너스’까지 딸려온다. ‘일시적이고 극복 가능한’ 창피만 감수하면 된다. 오랜 기간 공화당 전략가로 활동한 안토니아 페리에는 “(경선 출마는) 장점만 있지 단점은 없다”면서 “대선에 나서는 것보다 더 좋은 홍보가 있겠느냐”고 말했다.

실제로 마이크 허커비 전 아칸소 주지사는 두 차례 대선후보 경선에 나섰다가 예비선거 문턱을 넘지 못했지만 이후 TVㆍ라디오 프로그램 진행자이자 베스트셀러 작가로 자리매김했다. 신경외과 의사인 벤 카슨도 지난 공화당 경선을 통해 우파의 ‘국가적 영웅’으로 등극한 뒤 지금은 트럼프 행정부에서 주택도시개발부 장관을 맡고 있다.

정치에 큰 관심이 없더라도 전적 대선후보라는 명함 자체의 효과는 크다. 2004년 민주당 경선에 나섰던 시민운동가 알 샤프톤 목사는 “(출마 이후) 나와 내가 대표하는 것이 더 진지하게 받아들여진다”면서 “내가 운동복을 입은 시민운동가였을 때는 공화당 대통령(당시 조지 W 부시)과 마주앉거나 ‘SNL’에 출연할 수 있을 거라고 누가 생각했겠느냐”고 했다.

민주당의 경우 예비선거 진행방식도 무명 정치인들에게 유리하다. 여론조사 등에서 최소한의 요건만 충족하면 누구나 토론에 참여할 수 있기 때문이다. 정치 신인인 스왈웰 의원도 샌더스 의원이나 조 바이든 전 부통령과 나란히 서서 자신을 홍보할 수 있다는 얘기다.

손영하 기자 frozen@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0