시 쓰는 아내와 일만 하는 남편, 37년 살아보니...

“몇 해 전만 해도 사람들이 저한테 ‘시집 잘 갔다’는 이야길 했어요. 그게 그렇게 서운할 수가 없었어요.”

서정만(68)ㆍ임명희(62)씨 부부는 2012년 경산으로 귀촌했다. 남편은 인근 아파트에서 수위로 일하며 작은 텃밭을 일구고 있다. 젊은 시절 보일러 설치와 수리를 해본 경력이 있어서 이웃들이 도움을 요청하면 바로 공구통을 들고 달려갔다. 워낙 부지런한 남편 때문에 마을 사람들 사이에 “안사람은 하루종일 집에서 논다”는 말이 공공연하게 오갔다. 분위기가 바뀐 건 불과 얼마 전이다.

“마을 아주머니들이 우리 집에 들어와 보고는 깜짝 깜짝 놀라더군요. 얼마나 부지런했으면 집안이 이리도 말끔하냐면서요. 그렇게 편견이 조금씩 허물어진 거죠.”

임씨의 하루 일과를 보면 바늘 들어갈 틈도 없다. 임씨는 새벽 4시에 일어난다. 요가와 명상으로 시상을 정리한다. 아침을 먹은 뒤에 간단한 청소를 하고 나서 원두커피 한잔과 함께 글쓰기를 시작한다. 오후에 글을 수정하는 시간을 가지고, 근력 운동과 산책, 그리고 집안일을 이어간다. 계획표를 따라 시계바늘보다 더 정확하게 움직인다.

“10분이라도 허투루 쓰는 시간이 없어요. 집안에만 있는 것 같아도 할 일이 태산이예요.”

시 쓰기 다음으로 공을 들이는 건 운동이다. 임씨는 결혼하기 3년 전인 1979년에 교통사고를 당해 2년 동안 병원신세를 졌다. 걷는 모습이 위태로워 보일 때도 있었지만, 지금은 오히려 10년 전보다 더 좋아졌다. 귀촌 후 시작한 근력 운동 덕분이다.

“처음엔 걷기만 했는데, 근력운동을 하지 않으면 큰 효과가 없더라고요. 남편이 사온 운동기구를 부여잡고 이리 밀고 저리 당기고 하면서 근육 운동을 했죠.”

남편도 아내의 운동법으로 큰 효과를 봤다. 2년 전쯤에 허리가 아파 병원에 갔더니 “당장 수술해야 한다”는 진단이 나왔다. 혹시나 하는 마음에 아내와 함께 근력운동을 했더니 지금은 통증이 말끔하게 사라졌다. 서씨는 “아내 덕에 허리 건강을 되찾은 셈”이라면서 “그때 입에서 장가 잘 왔단 말이 절로 나오더라”고 너스레를 떨었다.

아내는 아침마다 남편에게 다듬고 다듬은 시를 읽어준다. 올해부터 이전에 없던 반응이 나오기 시작했다. 시낭송이 끝나면 어김없이 박수를 친다. 무조건 반사가 아니다. 곰곰한 표정으로 듣고 있다가 가끔 날카로운 비평도 아끼지 않는다. 올해 2월 평생 처음으로 다녀온 해외여행에서 쓴 시에서 결정적인 오류를 짚어 냈다. 시 속에 태국에서 본 두 개의 불상 이야기를 담았는데, 절 이름을 바꿔 쓴 것이었다. 임씨는 “남편이 아니었으면 부처님이 집을 잘못 찾아갈 뻔했다”면서 “남편 덕분이 큰 실수를 면했다”고 말하며 환하게 웃었다.

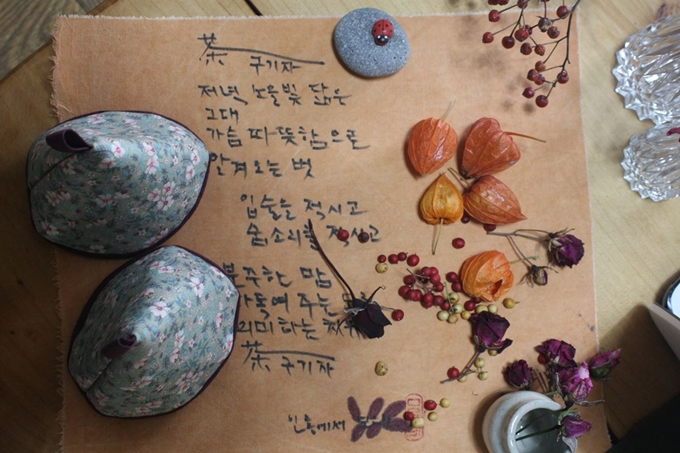

남편이 시낭송에 웃음 짓고 박수를 치는 건 임씨에게 말 그대로 상전벽해다. 결혼 후 꽤 긴 시간 티격태격 다투며 살았다. 화성에서 온 남자와 금성에서 온 여자의 전형이었다. 아내는 차와 시, 음악을 즐겼지만 남편은 말 그대로 실용주의자였다. 과일가게를 하던 시절에 과일 박스에 시를 써서 벽에 걸어두면 어김없이 “쓸데없는 짓 하네!”하는 지청구가 쏟아졌다. 임씨는 “시간이 많이 걸리긴 했지만 그래도 지금의 변화가 놀랍기만 하다”면서 “남편의 응원과 격려에 하루하루 너무 행복하다”고 고백했다.

최근 들어 유난히 특별한 일이 많았다. 마을 사람들의 시선이 변한 것은 물론, 남편의 허리병도 낳았고, 아들이 짐꾼을 자청해 생애 첫 해외여행을 다녀오기도 했다. 여기에 큰 선물이 하나 더 남았다.

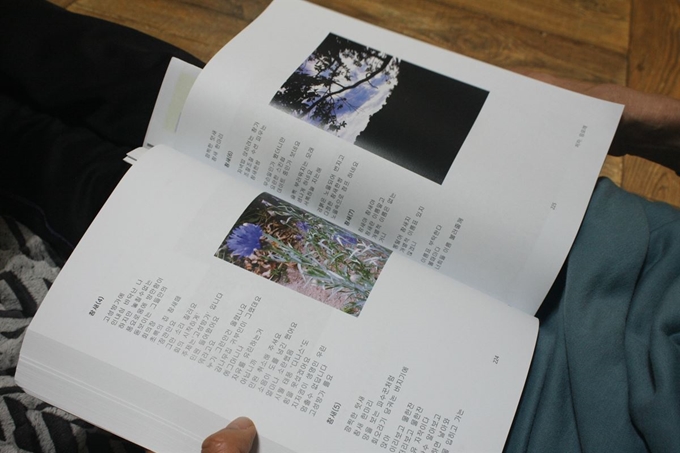

“아들이 엄마의 시를 묶어서 책으로 내주기로 했어요. 지금까지 써온 시를 하나하나 손보고 있는데, 컴퓨터 화면으로 보는 시어들이 종이에 인쇄된다고 생각하니까 벌써 설레요. 제 인생 최고의 선물입니다!”

임씨가 가장 아끼는 시는 남편과 관련된 시들이다. 이른바 ‘당신’ 연작시리즈다. 시 속에는 투닥투닥 하면서도 틈틈이 살가운 정을 나누는 부부의 모습이 고스란히 담겨 있다. 임씨는 목을 가다듬고 낭랑한 목소리로 얼마 전에 쓴 시를 낭송했다. 제목은 ‘당신(5)’다.

“당신이 좋아하는 잔치국수 삶아 건지고, 고구마 줄기로 버무린 톡 쏘는 양념 얹고, 뒤뜰 감나무 아래, 둘이서 먹는 점심 (중략) 소풍이 별건가요, 요런 게 소풍 아닌겨. 미소가 아름다운 한낮에...”

김광원기자 jang750107@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0