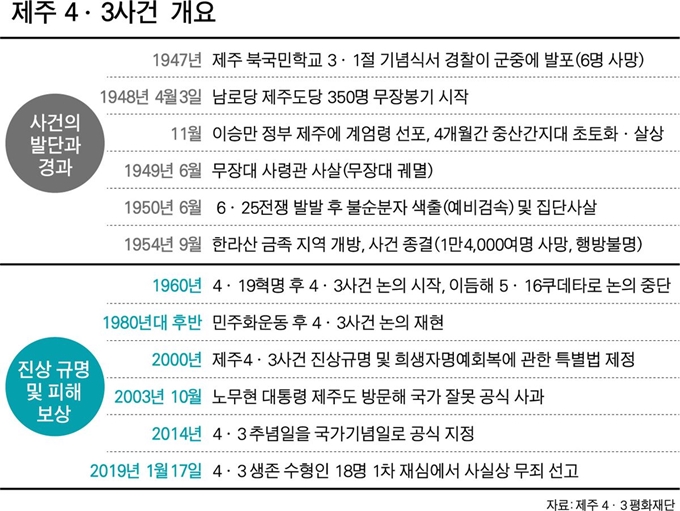

무고한 도민들이 빨갱이로 몰려 희생된 제주 4ㆍ3사건은 71년이 지난 지금도 그 원한이 풀리지 않고 있다. 경찰이 시위대를 향해 발포한 1947년 3월부터 사건이 마무리된 1954년 9월까지 당시 제주 도민의 10분의 1인 3만여명의 희생을 낳은 사건에 대한 진상규명은 물론 피해보상이 요원하기 때문이다. 특히 2000년 4ㆍ3사건 진상규명 및 희생자명예회복에 관한 특별법이 제정되긴 했지만 배보상 규정이 없어 일괄적인 피해보상은 여전히 숙제로 남아있다.

과거 군사독재 정권에서는 4ㆍ3사건 언급 자체가 금기였다. ‘빨갱이들이 일으킨 폭동’으로 규정하고 국가의 책임을 인정하기는커녕 희생자들을 연좌제로 옭아맸기 바빴다. 1987년 민주화운동 이후에야 4ㆍ3사건에 대한 재조명이 시작됐고 1999년 12월 16일 4ㆍ3특별법이 국회를 통과되면서 진상규명 작업이 본격화했다. 이어 노무현 대통령이 2003년 제주를 직접 방문해 국가의 잘못을 공식 사과하면서 피해보상의 길도 열리는 듯했다. 현재까지 공식 확인된 4ㆍ3사건의 희생자는 1만4,363명이다.

불법적인 군사재판으로 억울한 옥살이로 했던 피해자들의 명예를 회복하는 데는 더 오랜 시간이 걸렸다. 판결문 등 소송기록이 남아있지 않아 재심을 받을 수 없었기 때문이다. 4ㆍ3도민연대는 1999년 공개된 수형인 명부를 바탕으로 실태조사를 진행, 2017년 4월 재심을 청구했다. 법원이 올 1월 공소기각 판결을 내리면서 4ㆍ3사건 당시 군사재판을 무효라고 판단, 생존 수형인 18명의 명예가 회복됐다. 사실상 무죄 판결을 받은 청구인들은 국가를 상대로 보상을 청구한 상태다.

하지만 입법을 통한 일괄보상 없이 희생자들의 개별 소송에만 맡긴 것은 국가의 책임방기라는 비판이 쏟아지고 있다. 특히 4ㆍ3특별법에서 배ㆍ보상을 규정하지 않는 바람에 희생자와 피해자들이 개별적으로 재심과 배ㆍ보상 소송을 통해 피해구제에 나설 수밖에 없다는 지적이다. 고창훈 제주대 명예교수는 “배ㆍ보상 규정이 없는 4ㆍ3특별법은 국제적 기준에도 어긋난다”면서 “4ㆍ3 상처의 완전한 치유를 위해서는 추가 진상조사, 트라우마 치료, 인권교육 제도화도 필요하다”고 말했다.

때문에 4ㆍ3사건 71주년을 앞두고 국회의 특별법 개정 논의에 이목이 집중되고 있다. 국회 행안위 법안심사 소위는 ‘군사재판을 법적으로 무효화하고 희생자들에 대한 배ㆍ보상 방안 및 트라우마 치유센터 설립 등을 규정’한 4ㆍ3특별법 개정안에 대해 늦어도 4일까지는 결론을 내린다는 방침이다.

정반석 기자 banseok@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0