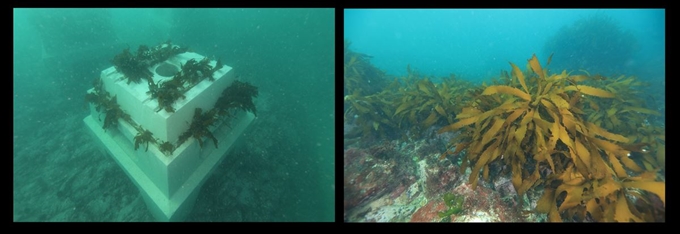

<2>어초 심어 바다 숲 복원하는 사람들

※동해가 지구온난화와 환경오염으로 신음하고 있다. 어업 기술은 발전했지만 어자원이 급격히 줄면서 동해를 대표하던 명태는 자취를 감췄고, 오징어마저 눈에 띄게 줄고 있다. 매주 한 차례 동해를 삶의 터전으로 삼는 어민 얘기를 통해 건강한 바다를 모색한다.

“싸그리 잡아 주이소!”

19일 오전 7시50분 경북 포항시 남구 구룡포읍 석병2리 바닷가. 어촌계장 안천룡(66)씨는 잠수복 차림으로 어선에 오르는 4명의 남자에게 신신당부를 했다. 이들은 한국수산자원관리공단과 계약한 윤영규(60)씨 등 한국생태연구원㈜ 소속 전문 잠수부들이다. 바다 숲 복원을 위해 바닷속을 황폐화하는 성게 등 극피동물 퇴치를 위해 배를 탔다.

안씨는 “몇 년간 많은 돈을 들여 바닷속 해초를 가꿨는데, 채 자라기도 전에 성게가 다 먹어 치우면 헛수고가 된다”며 “해마다 제거 사업을 하는데, 지난해 폭염으로 해초가 덜 자라 걱정”이라고 말했다.

4시간 만에 배를 타고 나섰던 잠수부들이 뭍에 올랐다. 들고 나온 바구니에는 성게와 고둥, 군소 등이 가득했다. 70㎏이 넘었다.

석병2리 앞바다는 10여년 전만 해도 미역 등 해조류가 지천이었다. 하지만 어느 날 인가부터 해초가 사라지는 ‘갯녹음’ 현상이 만연하기 시작했다. 수산자원관리공단 동해본부도 갯녹음 현상이 심하다고 보고 2016년부터 어초를 심어 가꾸는 바다 숲 조성사업에 나섰다. 첫 1년은 잠수부를 투입해 육지의 모내기처럼 풀을 심었다. 이후엔 일정 크기 이상 자라도록 성게 등을 잡아내는 작업을 진행 중이다. 성게 알 같은 경우 일식집에 빼놓을 수 없는 메뉴이지만, 이곳에선 ‘해충’이나 마찬가지인 셈이다.

이 마을은 어민들과 정부가 4년째 공들인 덕분에 해저 숲이 서서히 복원되고 있다. 하지만 갈 길이 멀다. 수산자원관리공단 동해본부가 강원 고성에서 부산 오륙도까지, 그리고 울릉도 주변 해역에 대한 연안 암반을 조사한 결과 해조류가 서식해야 할 1만2,372㏊ 가운데 절반이 넘는 6,339㏊(51.2%)가 사라진 것으로 관측됐다. 이는 육지의 축구장(국제공인 면적 7,140㎡) 8,878개에 달하는 면적이다.

한번 사막화 현상이 나타난 곳은 자연상태로는 해초가 다시 자라지 않는다. 인위적으로 심어야만 한다. 김태식 수산자원관리공단 동해본부 연구팀장은 “산불로 잿더미가 된 산이라도 시간이 지나면 풀과 나무가 솟아나지만, 바닷속은 암반에 해조류가 뿌리를 내릴 수 없어 자라지 않는다”며 인위적인 복원의 필요성을 설명했다.

바다 사막화는 독도에도 진행 중이다. 한국해양과학기술원에 따르면 독도 연안의 갯녹음 면적은 지난 2017년 14.6㏊로, 축구장 20배가 넘는 면적이 사라진 것으로 조사됐다. 더구나 지난 2014년 조사에는 9.7㏊의 면적이 없어진 것으로 나타났으나 사막화 속도가 빨라지면서 3년 만에 1.5배 이상 늘어난 것으로 확인됐다.

김윤배 한국해양과학기술원 울릉도ㆍ독도해양기지 연구원은 “환경오염과 수온상승 등으로 성게가 이상 증식하면서 독도 주변 바닷속도 사막화가 빠르게 진행되고 있다”며 “해조류가 사라지면서 주변 생태계도 크게 바뀌고 있다”고 말했다.

수산자원관리공단 동해본부는 해양수산부 등의 지원으로 해마다 바다 숲을 복원하기 위해 80억~100억원의 혈세를 들여 공들이고 있다.

바다 숲은 애써 키워도 사후 관리가 되지 않아 다시 사막화되는 곳도 수두룩하다. 공단이 1년간 심어 3년을 관리한 뒤 넘겨받은 지방자치단체가 손을 놓기 일쑤기 때문이다. 동해안에선 울산과 경북 경주시 정도만 지속적으로 관리 중이다.

박기열 수산자원관리공단 동해본부 사업관리실장은 “육지의 숲은 불에 타거나 사라지면 잘 보여 누구나 안타까워하지만 바닷속은 육안으로 안 보이니 많은 사람들이 심각성을 잘 모른다”며 “육지의 숲만큼 바다 숲도 소중하게 생각하고 관심이 확대되는 게 가장 큰 바람이다”고 말했다.

김정혜기자 kjh@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0