미국 교육문제를 파헤쳐온 언론인 대니얼 골든은 편법 대학입시의 사례로 자레드 쿠슈너를 든다. 이방카와 결혼해 도널드 트럼프 대통령의 사위가 된 인물이다. 1998년 뉴저지의 부동산 개발업자인 찰스 쿠슈너는 에드워드 케네디 등 상원의원 2명과 접촉한다. 이들을 통해 하버드대 입학담당 학장을 만난 찰스는 250만 달러를 기부키로 했고, 그 즈음 아들 자레드는 입학허가를 받는다. 하버드대에 갈 점수가 아닌 자레드의 입학에 고교 선생님들마저 어리둥절해 했다고 대니얼은 탐사보도매체 프로퍼블리카에서 전했다.

□ 최악의 명문대 입시비리 스캔들을 계기로 미국의 금수저 모습이 공개되고 있다. 연방검찰은 8년 간 학부모와 브로커, 대학 코치 등 50여명 사이에 오간 뒷돈이 자그마치 2,500만 달러라고 밝혔다. 폭로된 입시의 실상은 우리 입시에서도 비중이 높은 학생종합부전형(학종)의 모델이라 낯설지가 않다. 자녀 학벌을 만들어 주려는 부유층의 빗나간 사랑이 비틀고 왜곡한 입시는 ‘미국판 SKY캐슬’이라 할 만하다. 하지만 이번 사건은 돈의 힘으로 기득권층에 편입되는 다양한 미국의 합법적 입시 경로에서 이탈한 예외적인 경우다.

□ 이번 입시비리가 체육특기에 집중된 점부터 흥미롭다. 등장인물은 돈이 있거나 유명인사이지만 교육열이 높은 아시안계가 보이지 않는 것도 그렇다. 스포츠 특기생은 부자, 백인, 유력집안의 교집합인 경우가 많다. 유명 대학들은 상류층 스포츠인 스쿼시 펜싱 등의 특기생을 입학시키면 부모에게서 거액 기부를 받아 누이 좋고 매부 좋은 격이다. 미 언론은 침묵하고 있지만 명문 대학들이 주류사회에 얼마나 유리한 입시제도를 유지하는지 보여주는 단면이다. 물론 부자 자녀가 대학에서 ‘사는 것’은 연줄과 상류층 진입 딱지다.

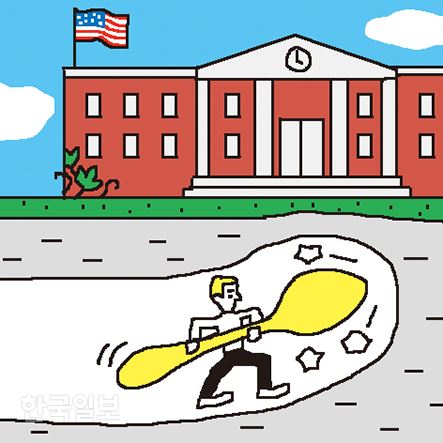

□ 1960년대 미국에서 출시돼 인기를 모은 보드게임 ‘인생게임’은 회전판을 돌려 나온 숫자만큼 전진하면서 인생의 굴곡을 겪는다. 종국에는 누가 더 많은 돈을 벌고 성공하느냐로 승패가 갈린다. 게임에선 초기에 대학을 선택한 사람이 더 많은 돈을 벌 수 있다. 미국에서도 일찍부터 대학 졸업장은 보다 나은 삶을 보장하는 티켓이자, 아메리칸 드림의 중심축으로 보였다. 아들 딸을 위해 부모가 허리띠 졸라 매고 희생을 자진한 까닭이다. 그런데 부자들은 커튼 뒤에서 돈으로 대학입시 게임을 하고 있었다. 자레드도 아버지의 250만 달러와 연줄이 없었다면 트럼프 정부, 유대인 사회에서 ‘실세’로 성장하기 어려웠을 것이다.

이태규 뉴스1부문장

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0