버리지 못하는 선물이 있다. 지우지 못하는 문자가 있다. 나가지 못하는 채팅방이 있다. 마지막 대화는 2년 전 가을이지만 한 사람이 떠난 자리를 나머지 두 사람이 아무 말 없이 지키고 있다.

가끔 채팅방을 열어보며 마지막 대화를 읽는다. 책도 보고 글도 쓰다 가라는 문자에 왜 석연치 않은 의아함을 느끼고 말았을까. 얼른 찾아가지 못했을까. 다른 일이 있어 홍대까지 나갔던 날에 들를까 말까 고민하다, 누군가를 만나기엔 내 어둠이 너무 깊어 그냥 돌아오고 말았는데, 안부 문자라도 할까 말까 싶다 그마저도 못했는데, 그 때 문자를 보냈으면 어땠을까. 마지막 얼굴을 볼 수 있지 않았을까. 그 얼굴이 마지막이 아니고, 그 대화가 지금까지 이어지지 않았을까.

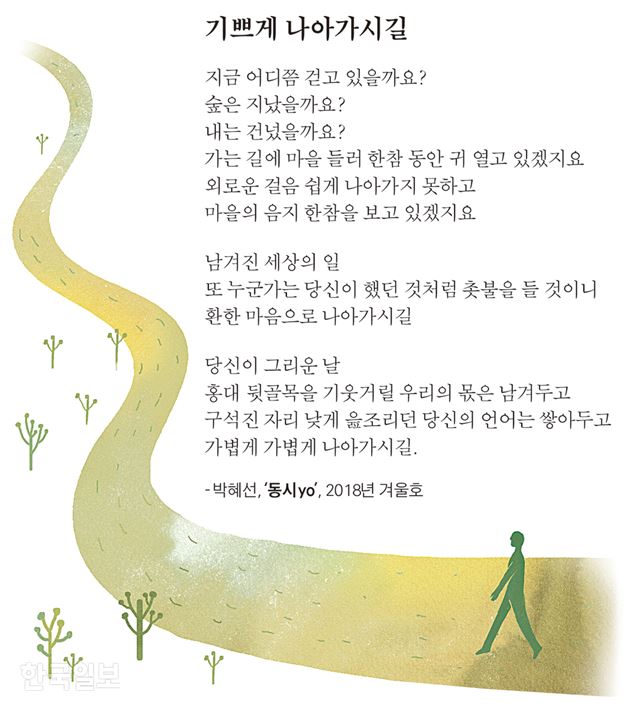

가볍게 나아가시라, 기쁘게 나아가시라 되뇌어 기원하면서도 이미 가볍고 기쁘게 저 먼 길을 가셨다고 믿는다. 나아가지 못하고 한 발짝도 떼지 못한 채 머물러 있는 건 떠난 사람이 아니라 남겨진 사람일지도. 세상 모든 이별은 어쩌면 남겨진 사람의 몫이 더 큰 법일 테니까.

하지만 누가 떠나고 누가 남겨지고 하는 게 어쩌면 그다지 당연하게 정할 수 있는 건 아닐지 모른다. 수많은 별들이 각자의 길을 운행하며 빛을 주고받는 것처럼, 지구에서 보는 밤하늘 별과 별의 거리는 몇 미터에 불과해 보이지만 실은 수만 광년 떨어져 있는 것처럼, 너와 나의 거리는 애초부터 서로 떠나고 남겨질 것도 없는 멀고도 먼, 별과 별의 거리일지도. 그러니 남겨진 자리에서 울지 말고 별이 아닌 빛을 쫓을 뿐이다. 설령 별이 사라져도 빛은 수만 광년 후까지도 다른 별에 다다를 수 있으니까.

끝없이 반복되는 빛의 노래가 깜깜한 밤하늘에서 하얗게 울린다. 저마다 제 자리에서, 제 시간에, 태초부터 타고난 음과 박자대로 연주되는 빛의 노래다. 깜박… 깜박… 깜박… 밀려오는 빛의 노래에 반짝… 반짝… 반짝… 내 마음이 하얗게 흔들린다.

김유진 어린이문학평론가ㆍ동시인

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0