1974년 삼형제 중 맏형 방한

고문ㆍ협박 동원해 형제 모두 조작

재심 신청 3년 만에 무죄판결

“늦었지만 이번 재심재판의 무죄 판결문을 아버님과 형님의 영전에 바쳐드리고 싶습니다.”

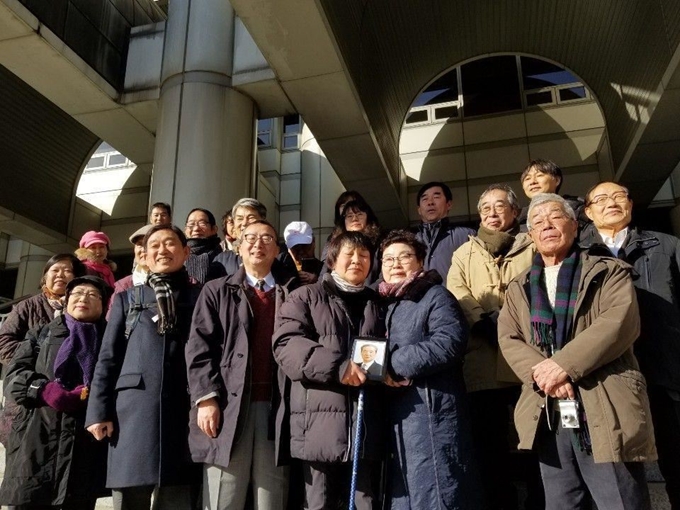

지난해 12월 서울고법 302호 법정, ‘한라산 2호’라는 간첩으로 낙인 찍혀 7년간 감옥살이를 했던 최청교(82)씨가 최후진술에서 이미 세상을 뜬 형과 동생을 기억하며 소망을 밝혔다. 그로부터 한 달이 채 안돼 최씨의 꿈은 이뤄졌다. 지난달 17일 서울고법 형사2부(부장 차문호)는 “불법적인 체포ㆍ구금과 고문으로 이뤄진 진술에 증거능력이 없다”며 최씨 형제 사건에 대해 45년 만에 무죄를 선고했다.

최씨 삼형제의 비극은 해방 후 일본으로 건너가 생활하던 맏형 고 최철교(2013년 작고)씨가 1974년 4월 가족들을 보러 한국에 왔다가 보안사 요원에게 연행되면서 시작됐다. 보안사는 맏형 최씨가 일본에서 두 차례 공작선을 타고 입북해 주체사상 교육과 간첩 지령을 받은 뒤 둘째 청교씨와 셋째 고 최태교(1995년 작고)씨, 셋째의 친구 김종호(74)씨를 포섭해 군사기밀을 빼돌렸다는 누명을 씌웠다. 잠을 재우지 않고 정체불명의 약을 투여해 최씨는 자신이 누구인지조차 모르는 상태에서 조사를 받았다.

보안사는 그러면서 국가보안법과 반공법 위반, 간첩, 군사기밀누설죄를 뒤집어 씌웠다. 최씨 삼형제는 물론 주변 사람들도 보안사에 끌려가 빨갱이로 몰렸다. 김종호씨는 “간첩번호 부여 받은 놈들 하나쯤은 그냥 생매장해 버릴 수 있다”는 협박을 받았다고 했다. 보안사 조사실 책상 위에 놓인 고무호스와 이름 모를 고문도구들, 옆방에서 들려오는 비명소리가 주는 공포심에 재판정에 이르기까지 자유로운 진술이 불가능했다. 박정희 정부는 최씨 삼형제를 그렇게 재일동포 간첩으로 조작했다.

그럼에도 검찰과 법원은 폭행과 협박 속에 이뤄진 진술을 증거로 채택했다. 1969년 건설된 모란봉 경기장을 1965년 견학했다거나, 방북 기간 일본서 일한 기록 등 각종 오류는 무시했다. 1974년 서울형사지법은 맏형 최씨에게 사형을 선고, 다음해 대법원에서 그대로 확정됐다. 동생들과 김씨도 징역형을 선고받았다. 이들 삼형제 사건은 1978년 보안사가 발간한 책 ‘대공삼십년사’엔 주요 수사실적으로 소개되기도 했다.

재일동포였던 맏형 최씨는 일본 활동가들이 한ㆍ일 정부와 국제연합(UN)을 대상으로 끈질긴 구명운동을 펼친 끝에 1990년 풀려 날 수 있었다. 하지만 가족의 상처는 아물지 못했다. 서로에게 죄가 없다는 것을 알면서도 원통한 마음에 가족의 연이 끊어지는 바람에 소송으로 가는 길이 멀어졌다. 이석태, 장경욱 변호사의 끈질긴 권유로 가족들은 2016년 재심을 신청했고 3년 만에 무죄 판결을 받을 수 있었다.

학계에 따르면 맏형 최씨는 간첩조작 사건에 휘말렸다가 재심을 통해 무죄가 확정된 34번째 재일동포다. 과거 독재 정부에서 조작됐던 재일동포 간첩단 사건 관련자만 160여명으로 파악되고 있다. 맏형 최씨의 딸 종숙(57)씨는 “선친이 간첩의 오명을 벗고, 재심 과정에서 끊어진 육친의 정을 다시 이을 수 있게 돼 기쁘다”고 소회를 밝혔다.

정반석 기자 banseok@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0