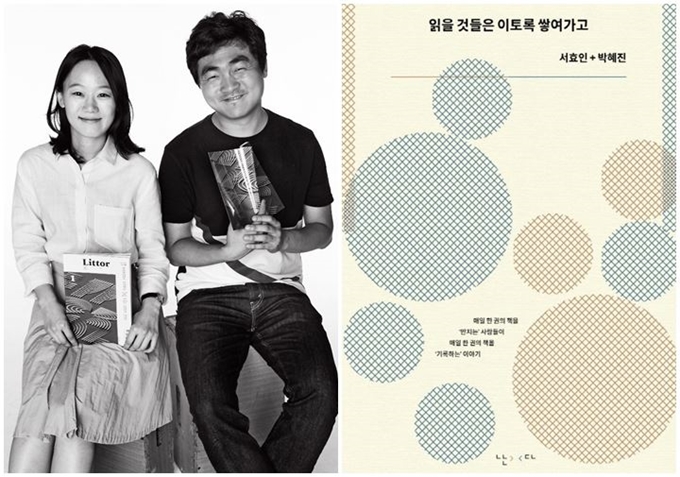

‘읽을 것들은 이토록 쌓여가고’

매일 일기를 쓰는 건 난이도 100점 만점에 99점쯤 되는 일이다. 그것도 독서 일기 쓰기라면. 불가능에 가까운, 아니 불가능을 넘어서는 그 일을 두 사람이 해냈다. 서효인(38) 시인과 박혜진(33) 문학평론가. 2018년 1월 1일부터 6월 30일까지, 181일간 두 사람이 하루에 책 한 권씩을 읽고 쓴 일기가 책으로 묶여 나왔다. ‘읽을 것들은 이토록 쌓여 가고’. “성실함의 결정체 같은 기획”(서효인)이다. 난다출판사가 2017년 시작한 독서 일기 시리즈 ‘읽어본다’의 여섯 번째 책이다.

‘독서’에 힘 주면 서평에 가까워지고, ‘일기’에 힘 주면 수다에 가까워지는 게 독서 일기다. 서 시인과 박 평론가는 그 둘 사이를 사뿐사뿐 오간다. 둘은 민음사 한국문학편집부에서 책을 만든다. 시집, 소설집, 산문집을 만들고 문학잡지 릿터도 만든다. 책과 문학과 삶이 하나인 두 사람의 이야기는 책과 문학과 삶의 농축액이다. 200자 원고지 4장 분량의 일기를 따라 읽고 나면, 둘을 ‘내가 좀 아는 사람들’이라고 불려야 할 것만 같다. 그리고 당장 무슨 책이라도 펼쳐 읽고 싶어진다.

그런데, 아무리 ‘책 선수’들이라도 매일 책 한 권을 읽는 게 가능할까. 그렇지 않다고 두 사람은 ‘고백’했다. 일기는 어느 날은 책을 ‘읽은 기록’이고, 어느 날은 ‘만진 기록’이다. 박 평론가가 책을 조금 더 열심히 읽고 썼다. 서 시인은 책으로 다시 본 일상을 많이 썼고, 그래서 글 온도가 박 평론가보다 높다. 일반화할 순 없겠지만, 평론가와 시인의 글쓰기가 어떻게 다른지가 눈에 보이는 것도 책의 재미다.

책 제목은 서 시인의 문장에서 따 왔다. 책이 둘에게 ‘노동’이기도 하다는 뜻을 담았다. 출판 노동자의 눈으로 보는 책이 새롭다. 깐깐한 저자에 치이는 편집자의 숙명을 쓴 박 평론가의 일기. “내가 제일 싫어하는 ‘저자’는 쇼펜하우어다. 그가 남긴 말 중에는 자신의 문장에 손끝 하나라도 댔다가는 저주를 면치 못할 거라는 말도 있다. 아무리 쇼펜하우어라도, 아니 플라톤이나 아리스토텔레스라도 책 만들 때는 한발 물러서기도 해야 하는 법이다.” 제 때 마감되는 법이 없는 마감도 그를 괴롭힌다. “4월호 릿터 마감일이다. 마감된 원고는 손에 꼽힌다. 마음은 초조한데 할 수 있는 일은 대체로 기다리는 것뿐이어서…”

읽을 것들은 이토록 쌓여가고

서효인∙박혜진 지음

난다 발행∙404쪽∙1만5,000원

밀리언셀러 ‘82년생 김지영’이 서 시인과 박 평론가 손에서 나왔다. 조남주 작가가 민음사에 투고한 소설을 ‘발견’해 책으로 만들었다. 어쩐지, 딸 둘 아빠인 서 시인의 감수성은 대한민국 상위 1% 수준이다. 강간 피해자인 대만 작가 린이한의 자전 소설 ‘팡쓰치의 첫사랑 낙원’을 읽고 이렇게 썼다. “고통을 아직 다 끌어안지 못했기에 책을 읽기가 수월하지는 않았다. 타인에게는 고통이지만 내게는 추문일 뿐일지도 모를 어떤 사건들이 독서의 감각을 온통 허위로 만드는 것 같아, 감히 괴로웠다. 괴로울 자격이 내게 있다면 말이다.”

책은 책과 작가들에 대한 빛나는 문장들로 가득하지만, 소소한 취향을 이야기할 때 두 사람은 가장 즐거워한다. 서 시인은 진지한 ‘가요 덕후’다. “인기가요나 음악캠프를 틀어 놓고 모든 아티스트의 퍼포먼스에 집중하다가 1위 후보 중에 그날의 주인공을 예측하고 1위 발표 후에 괜한 꽃가루가 아이돌의 정수리나 인중에 들러붙는 장면까지 보는 것”을 주말의 행복으로 꼽았다. 박 평론가는 자칭 “영향받기 대회가 있으면 그 대회 챔피언일, 즐겁고 피곤한 영향의 노예”다. 그는 “(그의) 책이라면 발로 썼다 해도 사서 읽을 준비가 되어 있는” 미국 작가 빌 브라이슨의 팬이다. 평론집 ‘몰락의 에티카’를 “이것은 책이 아니다. 내 문학의 지도고 나침반이다”라고 부르며 저자인 신형철 문학평론가의 신자임을 고백하기도 한다.

서 시인과 박 평론가는 주 5일, 40시간 나란히 앉아 일한다. 쓰는 동안 일기를 서로 보여주지 않았다고 한다. 그날그날 무슨 책을 읽고 쓰는지도 비밀로 했다. 가림막을 사이에 두고 두 사람이 공유한 일상의 기억, 우연히 같이 읽은 책에 대한 서로 다른 감상 같은 걸 엿보는 재미도 깨알 같다. 3일 전화로 만난 두 사람에게 ‘책이란 무엇인가’를 물었다. 먼저 답한 박 평론가의 말. “얼음을 깨며 나아가는 쇄빙선.” 서 시인의 말. “밥벌이고 인생살이.” 그리고 박 평론가의 첨언. “저만 머쓱!”

최문선 기자 moonsun@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0