기술 보안과 우수 인재를 지켜라

반도체 기업 SK하이닉스는 올해 3분기까지 영업이익 16조4,137억원을 쓸어 담았다. 반도체 가격이 최고점을 찍고 떨어지고 있어도 연간 영업이익 20조원 돌파는 따놓은 당상이다.

국내에서 SK하이닉스보다 더 돈을 잘 버는 기업은 삼성전자 단 하나뿐이다. 이처럼 막대한 이익을 내는 SK하이닉스지만 아직까지 서울은 물론이고 경기도에도 웬만한 대기업들이 다 소유한 그 흔한 빌딩 하나 없었다. 본사도 경기 이천시 부발읍의 반도체 생산라인과 함께 있다.

시쳇말로 돈이 되는 수도권 부동산 투자와는 담을 쌓았던 SK하이닉스가 최근 그룹 지주사 SK㈜의 경기 성남시 분당구 정자동 SK U-타워를 매입하기로 했다. 오는 31일 매매대금 3,086억원을 지급하면 U-타워는 SK하이닉스의 첫 번째 고층 빌딩이 된다.

SK하이닉스가 U-타워를 사는 이유 중 반도체 업계에서 가장 주목하는 것은 ‘보안’이다. U-타워는 SK하이닉스 낸드플래시 메모리 개발의 심장부이기 때문이다.

SK C&C가 2005년 준공해 신사옥으로 사용 중인 SK U-타워는 지상 28층에 건축연면적이 8만6,800㎡다. 현재 입주 기업은 SK의 사업부문이 된 C&C와 SK하이닉스 단 두 개다.

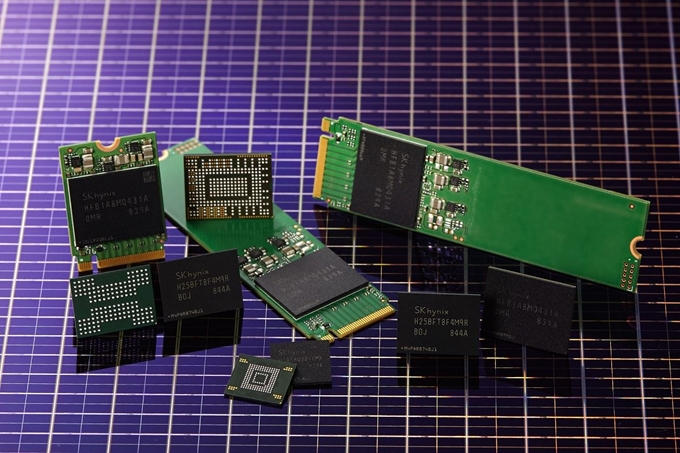

SK하이닉스는 서울 강남구 대치동 삼성생명타워 일부 층을 임차해 서울사무소로 사용하다 2015년 U-타워에 입주했다. 임직원 700여 명이 전체 28층 가운데 절반이 안 되는 층에서 근무 중이다. IR과 PR, 법무팀 등을 제외하고 대부분이 낸드플래시 메모리 연구개발(R&D) 인력으로 알려졌다. 지난달 SK하이닉스가 개발을 끝낸 96단 3차원(D) 낸드플래시 메모리도 이곳에서 태동했다. 최첨단 기술을 다루는 곳이라 당연히 보안이 생명이다.

SK하이닉스의 모회사는 지분 20%(올해 9월말 기준)를 가진 SK텔레콤이고, SK텔레콤의 지주회사는 지분 25.22%를 보유한 SK다. SK가 U-타워 소유주로 빌딩을 운영하면 SK하이닉스는 기술 보안에 대한 걱정을 덜 수 있다. 하지만 주인이 바뀌게 되면 얘기가 달라진다.

그렇다고 새로운 빌딩을 신축하거나 구매해 이전을 하는 것은 여의치 않다. 수년간 최적화한 연구기반과 보안시스템을 흔들어야 한다. 이런 과정에서 분초를 다투는 치열한 반도체 신기술 연구에 누수가 생길 우려도 있다. SK 관계자는 “글로벌 반도체 시장에서 경쟁하는 SK하이닉스는 U-타워 매입 시 보안 문제를 최우선 순위에 놓은 것 같다”고 했다.

입지 면에서도 현재 위치보다 나은 곳을 찾는 게 쉽지 않다. SK U-타워는 분당선과 신분당선 정자역이 바로 옆이라 서울 도심 접근성이 뛰어나고, 이천 본사와의 거리도 차로 40여분 거리다. 분당의 잘 갖춰진 도시 기반시설과 교육 여건도 놓칠 수 없는 부분이다. ‘연구개발(R&D) 인력 남방한계선’이란 말이 나올 정도로 수도권의 생활 및 교육 환경은 우수한 R&D 인재 확보의 중요한 요인으로 작용한다.

SK가 U-타워를 SK하이닉스에 매각해도 SK C&C 임직원들은 현재 사무실을 그대로 사용한다. 임대료를 받던 건물주에서 세를 내는 세입자로 입장만 바뀔 뿐이다. 임차 기간은 내년 1월 1일부터 오는 2020년 12월 말까지다. SK가 내는 연간 임차료는 약 111억원이다.

신사업에 투자할 ‘총알’을 만들기 위해 U-타워 매각을 추진한 SK 입장에서는 3,000억원이 넘는 두둑한 현금을 일시에 확보했다. 기존 빌딩 운영과 보안시스템을 손대지 않아도 되고 SK하이닉스가 같은 그룹이라 건물 외벽과 로비 등에 붙은 SK 로고를 교체할 필요도 없다.

U-타워의 입지는 인공지능(AI)과 블록체인, 빅데이터 등 4차 산업분야 대규모 R&D 인력을 보유한 SK C&C에도 놓칠 수 없는 요소다. C&C의 판교 데이터센터와 거리도 가깝다. 최근 이천 본사에 신규 반도체 공장(M16)을 착공한 SK하이닉스 입장에서는 낸드플래시 R&D 인력 증가에 대응할 수 있는 든든한 거점을 확보한 셈이다. 이런 이유로 SK와 SK하이닉스 모두 윈-윈하는 거래로 평가되고 있다.

SK하이닉스는 U-타워 매매대금을 전액 현금으로 지급하는데, 자금 출처에 대한 의구심이 단 1%도 나오지 않는 점을 주목하는 시선도 있다. 아무리 대기업이라도 3,000억원이 넘는 현금을 단번에 조달하는 게 쉬운 일이 아니지만 ‘SK하이닉스라면 당연하다’는 분위기다. 재계 관계자는 “2012년 SK가 인수하기 전까지 불확실한 미래로 천덕꾸러기 취급을 받은 SK하이닉스의 위상이 불과 6년 만에 엄청나게 높아진 것을 실감한다”고 했다.

김창훈 기자 chkim@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0