이른바 ‘영어 유치원’이 사회적 문제가 된 건 10년도 더 된 일이다. 자녀를 영어 능통자로 키우려는 부모들의 욕망, 조기교육과 선행학습에 대한 맹목적인 믿음이 유아 교육까지 고액 사교육 시장에 넘겨줬다.

대학 등록금 보다 비싼 학비, 유아 발달 단계를 고려하지 않은 조기 영어교육에 대한 논란 등 정부가 고민해야 할 게 한두 가지가 아니었지만, 당시 교육 당국이 문제 삼은 건 엉뚱하게도 ‘표현과 명칭’이었다.

‘영어 유치원’ 문제를 지적하는 기사가 나가면 어김없이 교육부 관계자가 전화를 걸어왔다. “’영어 유치원’은 잘못된 표현입니다. ‘유아 대상 영어 학원’으로 정정해주십시오.”

요지는 이렇다. 유치원이란 명칭은 유아교육법에 따라 정부가 직접 설립한 국공립 유치원이나 정부 인가를 받은 사립 유치원만 사용할 수 있는데, 유아에게 영어를 가르치는 사설 학원이 ‘영어유치원’이란 표현을 쓰는 것은 명백한 불법이라는 거다. 학부모가 ‘진짜 유치원’과 학원을 혼동해 피해를 입는 일이 없어야 한다고 했다. 물론 행간에는 ‘마음대로 수강료를 책정할 수 있는 학원은 학교와 달라 우리가 어쩔 수 없으니 교육부를 욕하지 말라’는 속내가 읽혔다.

그럼 ‘진짜 유치원’은 무엇인가. 유치원은 학원과 무엇이 달라야 하고, 추구해야 할 공공성은 무엇인가. 유치원에 아이를 보내는 학부모나 유치원을 운영하는 사람이나 모두 헷갈리는 것 같다. 사립학교법에 따르면 사립 유치원은 비영리 교육기관이지만, 실상 유치원은 각광받는 자영업의 한 영역이기도 하다. 어이없는 모순이지만 그게 현실이다.

따지고 보면 정부 정책과 애매한 법 규정이 문제였다. 1981년 전두환 정권이 유치원 취학률을 높인다는 명목으로 전국의 사설 학원, 무인가 유치원에 정식 인가를 내줬다. 특별한 자격 없이 돈만 있으면 유치원 사업에 뛰어들 수 있었다. 학교 법인만 설립ㆍ운영할 수 있는 사립 초ㆍ중ㆍ고교, 대학과 달리 사립 유치원은 여전히 개인이 세우고 운영하는 게 가능하다. 그 결과 전국 유치원생의 75%는 사립 유치원을 다니며, 사립 유치원의 87%는 개인사업자가 운영하는 게 현실이 됐다.

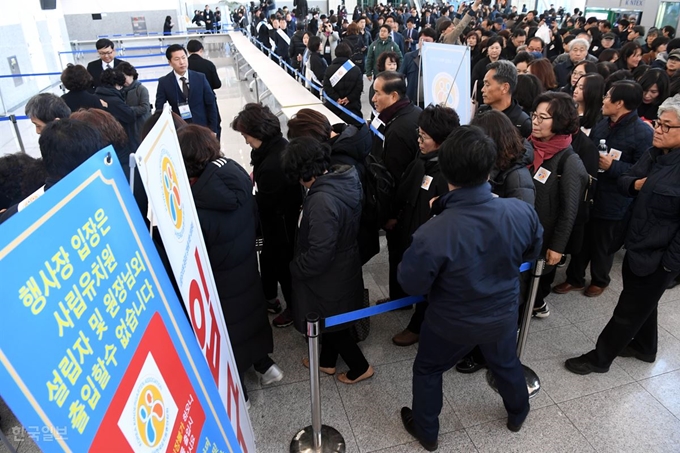

사익을 추구하는 비영리기관이라는 이중적 속성 때문인지, 사립 유치원 단체의 주장은 일관성이 떨어진다. “사립유치원 설립자가 출연금액을 회수하는 것은 자유민주주의, 시장경제, 법치주의 원칙상 반드시 존중돼야 한다”면서도 정부의 국공립 유치원 확대 정책에는 ‘사립유치원 죽이기’라고 반발해왔다. 시장 상황은 학부모들이 선호하는 국공립 유치원이 부족해 이를 늘려달라는 요구가 빗발치고 있는데 시장 경제의 기본 원칙인 ‘경쟁’은 회피하겠다는 것이다. 또 국공립유치원과 동등한 수준의 정부 지원을 요구하면서도 사립 유치원의 교육ㆍ재산적 자율성을 침해해선 안 된다고 주장하고, 국가관리 회계시스템 ’에듀파인’ 적용에도 부정적인 게 그들이다.

사립 유치원 사태는 회계 비리 적발로 촉발됐지만, 비리 유치원 몇 곳을 때려잡는다고 해결될 문제가 아니다. 이 참에 사설 학원과 교육기관의 성격이 혼재돼 있던 유치원의 역할과 공공성 개념을 정립할 필요가 있다.

사립 유치원을 운영했던 개인사업자들은 이제 둘 중 하나를 결정해야 할 시점이라고 본다. 비영리 교육기관에 걸맞은 운영을 하면서 정부 지원을 받는 교육자(유치원장)로 남을 것인지, 정부 지원 없이 사유재산권과 자율적인 운영권을 보장받으면서 능력에 따라 고수익을 추구할 수 있는 자영업자(학원장)으로 변신할 것인지 선택해야 한다.

지원 규모가 적정한지에 대한 논란은 있지만 유치원 운영에 국민 세금을 지원받으면서 어떻게 쓰고 있는지 기본적인 검증조차 받지 않겠다는 것은 떼쓰기에 가깝다. 그게 싫으면 사설 학원을 운영하면 된다. 그렇게 번 돈이라면 명품 핸드백을 사거나 외제 차, 심지어 성인용품을 구입한다 해도 누가 욕할 수 있겠나.

한준규 디지털콘텐츠부장 manbok@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0