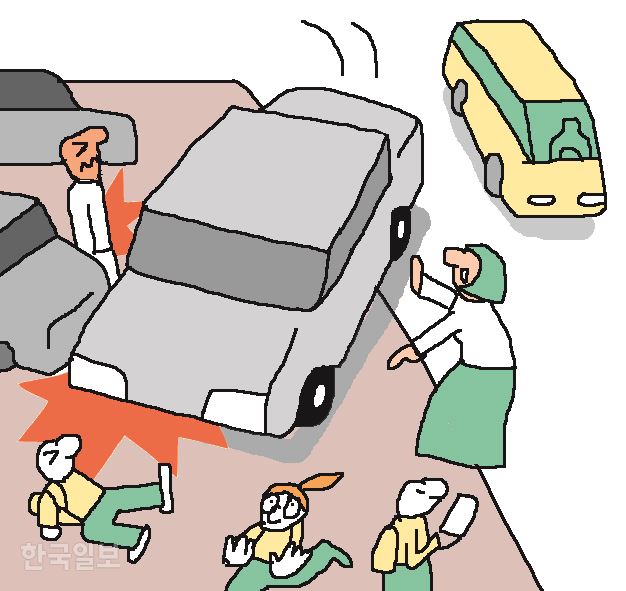

지난 6월 19일 오전 9시쯤 서울 강남구 삼성동 한 5층 빌딩 앞 인도. 유치원 통학차량을 기다리던 아이들을 향해 승합차가 갑자기 달려왔다. 미처 못 본 아이 두 명은 다리를 바퀴에 치이고, 다른 아이들은 차를 피하다 넘어졌다. 일대는 아수라장이 됐다. 다친 아이들은 한 달 넘게 깁스 신세를 졌다.

학부모 최모(34)씨는 “주변 인도를 발레파킹(주차대행)으로 주차된 차들이 점령하다시피 해 잘 보이지도 피하기도 어려운 상황이었다”며 “분명 인도 위인데 발레파킹 주차 탓에 아이들이 맘놓고 다닐 수 없다는 게 말이 되느냐”고 분통을 터뜨렸다. 다친 아이의 부모 A씨는 “사고 이후로도 차들이 인도로 불쑥불쑥 올라와 아이가 기겁한다”고 속상해 했다.

실제 강남 일대를 둘러보니 인도 위를 침범하는 발레파킹은 아찔하고 심각했다. 12일 오전 9시30분 삼성동 한 빌딩 앞 인도로 검은색 대형 승용차가 불쑥 올라왔다. 인도에 아이들이 있다는 사실은 아랑곳하지 않는 모습이었다. 1층 앞에 멈춰 선 차량에서 운전자가 내리자 급히 뛰어 온 발레파킹업체 직원이 운전대를 잡았다.

더 문제는 그 다음. 분명 주변에 통학버스를 기다리는 유치원생 10명이 몰려 있었지만 차량은 전혀 개의치 않고 앞뒤좌우로 움직이며 인도에 주차했다. 그 좁은 인도에서 차가 한 번 움직일 때마다 부모 손을 잡은 아이들도 요리조리 움직이기 바빴고, 그때마다 ‘빵빵’ 경적이 요란하게 울렸다. 한 학부모는 “아침마다 매번 이렇게 큰 차들이 드나드니까 불안하기 짝이 없다”고 한숨을 쉬었다. 건물 앞 사유지에 마련된 주차라인엔 그런 방식으로 발레파킹을 한 차량 5대가 이미 자리잡고 있었다.

발레파킹업체들이 빌딩 앞 사유지를 주로 주차장으로 쓰거나, 별도 주차공간 없이 인도 또는 이면도로를 활용해 영업하면서 보행자 안전이 위협받고 있다. 크고 작은 안전사고도 발생한다. 구민들, 특히 빌딩 밀집지역으로 발레파킹 차량이 많은 강남구 일대 학부모들은 관련 민원을 구청에 수시로 넣고 있다. 사실 발레파킹은 2000년대 초반 서울 강남 일대 식당과 카페, 유흥업소 등을 중심으로 생기기 시작해 오래 전부터 민원의 대상이 됐다. 대체로 업체가 식당이나 빌딩과 자체 계약을 맺고 돈을 받거나 손님에게 1,000~3,000원을 받는데, 강남구에만 426곳(서울 전체는 547곳)이 밀집해 있는 것으로 파악된다.

그렇지만 관리기관인 구청은 “발레파킹 관련 규정이 없다”는 말만 반복하고 있다. 인허가 없이 세무서에 신고만 하면 영업이 가능한 주차대행업 특성상 관리할 구실이 딱히 없다는 것이다. 그나마 구청이 할 수 있는 건 개별 차량에 대한 과태료 부과나 임시 차단봉 설치 정도다. 강남구가 발레파킹 관리 기준법을 제정해 달라고 국토교통부에 입법 건의도 했지만, 국토부는 “현재로선 계획이 없다”는 입장이다. 국토부 관계자는 “발레파킹 문제가 강남 등 일부 지역에 국한돼 있고, 혹시 과한 규제가 되거나 선의의 피해자가 생길 수 있다는 점을 고려하지 않을 수 없다”고 했다.

삼성동 학부모들은 “차가 많은 날 삼성동 일대는 인도가 거의 차도 수준”이라며 "시민들 안전을 생각한다면 한시바삐 대책을 마련해줘야 할 것“이라고 입을 모았다.

이혜미 기자 herstory@hankookilbo.com

최나실 기자 verite@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0