나는 오늘도 어김없이 나에게 묻는다. 나는 어디로 가고 있는가? 나는 오늘 내가 가고 싶은 목적지를 위한 최상의 경로를 찾아냈는가? 그 경로는 숙고를 통해 나온 결과인가? 만일 내가 그 경로를 알았다면, 나는 그 경로를 나만의 방식으로 한 걸음 한 걸음, 걸어갈 용기가 있는가? 나의 발걸음은 나에게 감동적인가? 나의 발걸음은 경쾌하면서도 확신에 차 있는가? 나는 그런 발걸음을 ‘장엄(莊嚴)하다’라고 표현하고 싶다. 고대 이스라엘의 한 시인은 중동 밤하늘에서 자신의 눈으로 쏟아지는 별들을 보면서 감격하여 시편 8편에서 다음과 같이 감탄하였다. “오, 신이시여! 당신의 이름이 온 땅에 얼마나 ‘영광(榮光)’스러운지요? 당신은 하늘을 ‘장엄(莊嚴)’으로 수놓으셨습니다.”

‘장엄’은 신의 특징이며 신적인 삶을 갈망하는 인간의 삶의 태도다. 고대 로마인들은 신의 특징인 장엄을 라틴어로 ‘누멘(numen)’이라고 불렀다. 누멘은 지상에서 순간의 삶을 사는 인간이 신적인 삶을 추구하기 위해 습득해야한 개성이다. ‘누멘’의 원래 의미는 ‘고개를 끄덕이다, 인정하다’는 의미인 ‘누오’(nuo-)와 명사형 어미 –men의 합성어다. ‘누멘’은 ‘신들도 인정하는 어떤 기질’이자 군계일학처럼 모든 사람들이 인정하는 리더의 특징이다. 로마 정치가 키케로는 ‘누멘’을 ‘신적인 마음’으로 해석했다. 이 ‘신적인 마음’은 자신의 말과 행동을 통해 ‘신적인 힘’으로 변해, 만물을 움직이게 하는 원동력으로 변화한다. 자신이 열망하는 더 나은 자신을 수련하는 사람에게 필요한 마음가짐이 바로 ‘장엄’이다. 이것은 압도적이면서도 동시에 다정하다. 독일 종교학자 루돌프 오토(Rudolf Otto, 1869-1937)는 ‘장엄’의 특징을 다음 세 가지로 해설한다.

첫째, 장엄을 품은 자는 ‘신비(神祕)’하다. 그(녀)가 신비스러운 이유는 자신을 전략적으로 감추기 때문이 아니다. 그는 만물의 기원과 운행방식을 탐구하지만, 결국 자신이 아무것도 알 수 없다고 고백하기 때문이다. 그는 스스로에게 질문한다. 나는 왜 인간으로 태어났는가? 생명이 왜, 어떻게 등장했는가? 과학은 그 이유를 영원히 설명하지 못할 것이다. 그 일부분만 알아갈 뿐이다. ‘신비’한 것은 나를 감동시킬 만한 상상하지도 못할 것을 감추고 있다. 신비의 의연한 절제가 그의 시선을 항상 유혹한다. 아인슈타인도 신비를 인류의 가장 소중한 가치라고 말한다. “우리가 경험할 수 있는 것들 중 가장 아름다운 것은 ‘신비’입니다. 모든 진정한 예술과 과학의 원천입니다. 신비라는 감정에 익숙하지 않은 사람, 더 이상 놀라움과 경외에 놀라 멈춰 설 수 없는 사람은 죽은 사람과 마찬가지입니다. 그의 눈은 닫혀있습니다. 우리가 현재 알 수 없는 것들이 실제로는 최고의 지혜와 가장 빛나는 아름다움으로 존재합니다.”

둘째, 장엄을 품은 자는 ‘전율(戰慄)’한다. 전율이란 자신의 오감으로는 감지가 불가능한 어떤 것을 경험할 때 자연스럽게 나오는 반응이다. 숲에서 길을 잃어 헤매다 나를 응시하고 있는 늑대를 보았을 때, 내 몸과 마음이 반응하는 방식이 바로 전율이다. 자신의 보물이 숨겨진 심연으로 내려가 아무것도 들리지 않는 정적을 경험한 자는 전율한다. 그곳에는 선-악, 남-녀, 나-너 등 구분이 없다. 그는 자신이 관찰하는 대상에 처음 보는 것처럼, 처음 듣는 것처럼, 처음 느끼는 것처럼 반응한다.

셋째, 장엄을 품은 자는 ‘매력(魅力)’이 있다. ‘매력’이란 사람을 끄는 아우라다. 그는 일상에서 남들이 경험할 수 없는, 자신의 세계를 발견한다. 그 누구도 그 안에 들어가 본적이 없기 때문에, 그 세계는 ‘터부’로 둘러싸여 있다. 장엄한 자는 터부를 온전히 자신의 소유로 만든다. ‘매력’이 있는 장소, 시간, 물건, 사람은 곁에 두기는 부담스럽지만, 인간의 충성을 자연스럽게 요구하는 신비한 돌, ‘자석(磁石)’과 같다. ‘매력’은 나와 너의 경계를 가물가물(玄)하게 하는 신비한 돌, 자석이다. 사람들이 그에게 모이는 이유는 그가 남들이 경험하지 않는 터부를 경험하여 자신만의 자석을 만들었기 때문이다.

장엄은 스스로에게 몰입할 때, 서서히 자신으로부터 우러나오는 카리스마다. 그러기 때문에 자생적이다. IT세계는 우리를 점점 자신이 아닌 남에게 관심을 돌리도록 쉴 새 없이 유혹한다. 그리고 우리를 사라져도 아무도 눈치를 채지 못할 대중의 일부로 전락시킨다. 자신에게 주어진 고유한 인생의 임무를 망각하고 자신의 시선을 남에게 돌린다면, 그에게 남는 것은 남루한 진부함뿐이다. 인간은 자생적인 자신을 통해 장엄이란 몸가짐을 지니지 못할 때, 남을 부러워하고 흉내낸다. 모든 식물들이 자신에게 주어진 땅에 뿌리를 내리고 그 곳으로부터 자양분을 얻어 꽃이 되고 나무가 되듯이, 인간은 자신에게 주어진 자신이란 거룩한 씨앗을 통해 자신만의 몸가짐과 발걸음인 장엄을 연습해야 한다. 나는 누구를 다른 사람들과 섞여서 뒤따라가는가, 아니면 나에게 감동적인 숭고한 목표를 위해 한 걸음 한 걸음 걸어가는가?

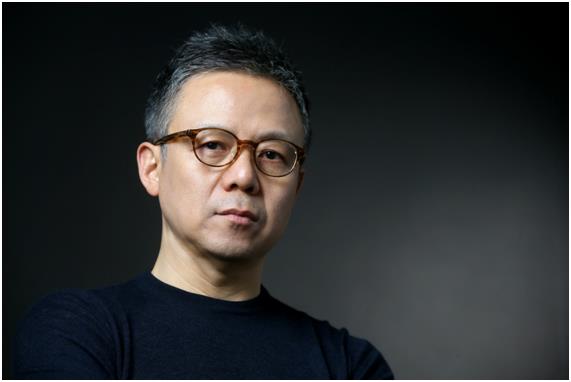

배철현 서울대 종교학과 교수

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0