지금의 50대 전후가 아마도 타자기(typewriter)로 문서를 만들고 문장을 지으며 밥을 벌어본 마지막 세대일 것이다. 1960~80년대의 타자수는 어느 직장에서나 없어서는 안 될 존재였다. 그 전에는 단정한 글씨로 문서를 정리하던 필기사라는 직업이 있었다.

퍼스널컴퓨터(더 전엔 워드프로세서)가 보편화하면서 타자기는 골동품 가게나 카페 장식장에서나 볼 수 있는 물건이 됐지만, 그 전 세대, 특히 글과 관련을 맺고 산 이들에게는 거의 페티시의 대상이었다. 하다못해 연애편지라도 써본 적이 있다면 그립던 이의 목소리는 잊어도 자판의 묵직한 저항감은 잊지 못한다. 흰 종이를 물고 앉은 그 순간의 타자기는 들뜸과 불안, 갈망과 고뇌로 일렁이던 내면과 고요히 교감하던, 참호 속 전우와 같은 존재였다. 그래서 낡아서 버린 컴퓨터를 일일이 기억하진 못해도 손때 묻은 타자기를 잊은 이들은 드물다. 말로 설명할 수 없는 그 기묘한 물신성 혹은 정신성 덕에 페이소스의 장식품으로나마 아주 사라지지는 않는 것일 테다.

타자기 ‘성애자’로 유명한 이로는 미국 작가 폴 오스터(Paul Auster, 1947~)가 있다. 70년 대학을 졸업한 뒤 온갖 궂을 일을 해내며 글을 썼던 그는 2002년 에세이 ‘타자기를 치켜세움(The Story of My Typewriter)’에서 “74년 이래 내가 쓴 모든 단어는 지금 내가 쓰고 있는 이 기계로 타이핑했다”고 밝혔다. 그 기계란 1962년 올림피아사의 기계식 수동타자기로, 대학 친구가 10년 동안 쓰던 걸 중고로 구입한 거였다. 오스터는 “좋아하든 않든, 나는 우리(오스터와 타자기)가 과거를 공유하고 있으며, 미래 역시 그러하게 되리라는 걸 깨달았다”고 썼다. 앞서 97년의 자전 소설 ‘Hand to Mouth’를 ‘빵 굽는 타자기’라 옮긴 번역가 김석희에게도 그 기계가 그런 존재였을 것이다.

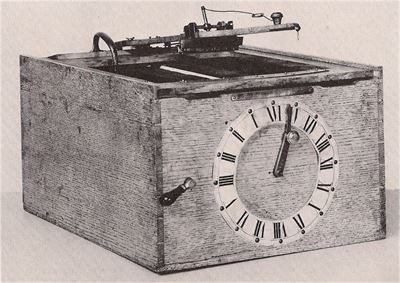

타자기의 발명가에 대해선 이견이 있으나, 19세기 미국의 측량사이자 발명가 윌리엄 오스틴 버트(William Austin Burt)가 1829년 만든 목제 ‘타이포그래퍼’를 근대 타자기의 원형으로 꼽는 이들이 많다. 공학을 전공하던 대학생 증손자 오스틴 버트(Austin Burt)가 1893년 시카고 세계박람회에 할아버지 제품의 복제품을 출품했고, 그 해 7월 23일 최초의 타자기 특허를 획득했다. 최윤필 기자

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0