한글, 김치, 엄마, 태권도. 한국에서 건드려선 안 될 몇몇 가치들이 있다. 한옥도 그 중 하나다. 처마의 우아한 곡선, 소통을 유발하는 대청, 온돌의 과학, 중정의 미학. 한옥 예찬가는 넘치지만 그들 중 실제로 한옥에 사는 이는 많지 않다. 수원화성 근처에 최근 2층 한옥 한 채가 들어섰다. 김완(스튜디오원 건축도시연구소) 건축가의 사무실이자 집인 ‘호원재(護元齋)’는 현대 건축기법을 도입한 일종의 ‘실험 한옥’이다. 한옥을 둘러싼 온갖 신화에 일찍이 의문을 가졌던 그는 직접 한옥을 짓기로 했다. 알려진 대로 한옥이 여름에 시원하고 겨울에 따뜻하냐는 질문에 건축가는 단호히 대답했다. “여름에 시원하죠. 단, 뒷산이 있어야 합니다.”

다락과 발코니가 있는 2층 한옥

호원재가 위치한 수원시 팔달구 신풍동은 2013년 한옥촉진 특별건축구역으로 지정됐다. 시는 민간 한옥을 건립하는 이들에게 최대 1억5,000만원의 보조금을 지급하고 있다. 전국에서 가장 높은 수준이다. 건축가는 5년 전 이곳에 땅을 사 한옥 짓기에 돌입했다.

“한옥이 겨울에 춥고 여름에 덥다는 건, 살아본 사람들은 다 알아요. 그런데 학계는 한옥에 습도조절 기능이 있다느니, 지붕의 흙이 단열기능을 한다느니, 계속 이런 얘기만 하니까 오히려 기술개발이 더뎌지는 게 아닌가 했어요. 한옥을 현대화했을 때 도시에 적응할 수 있을지 직접 검증해보고 싶었습니다.”

‘도심 속 한옥 적응기’의 첫 관문은 면적이었다. 호원재의 대지면적은 129㎡(약 39평), 건축면적은 75.6㎡(약 23평). 사무실과 집을 같이 꾸리려면 단층 건물로는 불가능했다. 게다가 주변 대부분이 2,3층 건물이라 사생활 문제도 있었다.

“전통 한옥은 안채가 깊숙이 들어가 있고, 문간엔 행랑채, 그 가운데 사랑채가 있죠. 농경사회에서 한 집의 필지가 클 때는 단층 건물을 수평으로 늘어놓는 게 가능했어요. 하지만 현대로 넘어와 인구밀도가 높아지고 필지가 쪼개지면서 건물은 자연스럽게 수직으로 올라갔습니다.”

그럼에도 대부분의 한옥은 그 고유의 멋 때문에 단층으로 지어지고 있다. 북촌과 서촌의 한옥이 비좁은 땅에서 안채와 마당만 간신히 유지한 채 고층건물들에 둘러싸여 있는 이유다. “저도 단층 한옥의 멋을 좋아해요. 하지만 불편을 미화하진 않았으면 좋겠습니다. 한옥이 수직구조를 따르는 것이 도시에 적응하는 한 방법이라고 생각해요.”

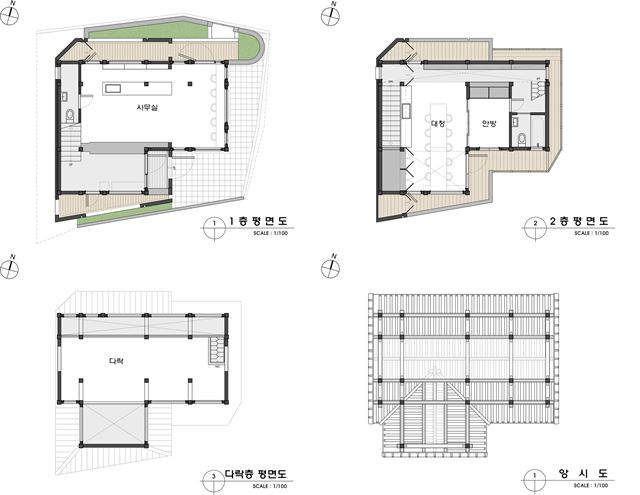

건축가는 다락이 딸린 2층 한옥을 계획했다. 1층에 사랑채 격인 사무실을 두고 그 위에 안채, 그 위에 다락을 층층이 얹었다. 각 층의 기능에 따라 방향도 다르다. 1층은 수원 옛 한옥들의 사랑채가 길 방향으로 열린 것을 따라 길가에 면한 동쪽에 입구를 냈다. 2층은 채광을 위해 남쪽으로 활짝 열고, 다락은 팔달산이 있는 서쪽을 향해 고즈넉하게 창을 냈다. “옛날엔 손님이 사랑채 쪽마루에 앉아 있으면 주인이 나왔죠. 지금은 1층을 사무실로 쓰지만 나중에 카페를 겸하는 것도 생각 중이에요. 한옥이 만드는 관계성을 상업공간에 응용하면 재미있을 것 같아요.”

숨을 쉬는 집? 현대 건축에선 ‘하자’

한옥의 가장 큰 특징이자 문제점은 목구조가 외부에 그대로 노출돼 있다는 것이다. 비를 맞은 목재는 부풀었다 수축해 벽에 틈을 만들고, 벽은 물을 흡수해 곰팡이나 결로로 이어진다. 어떤 사람들을 이를 “집이 숨을 쉬는 것”이라고 하지만 건축가의 입장에선 “하자”였다. 그는 전통적인 회벽 대신 요즘 많이 쓰이는 백색 스터코(소석회에 대리석 가루와 찰흙을 섞은 마감재)에 방수시트, 스테인리스 물끊기(throating creasingㆍ물이 벽을 따라 스미거나 흐르는 걸 막기 위해 만든 홈), 건식 방부처리 등을 통해 방수에 신경 썼다. 그러고도 마음이 놓이지 않아 겉에 벽돌 담장을 한 겹 더 둘렀다.

“외부에 노출된 구조체를 어떻게 하면 보호할 수 있을까 고민하다가 그 답을 수원화성의 전벽돌에서 찾았습니다. 공심돈, 포루를 보면 벽돌이 목구조를 감싸서 외피역할을 하는데 이걸 현대 한옥에 도입하면 어떨까 했어요.”

그러나 집 전체를 벽돌로 두르진 못했다. 예상대로 심의과정에서 전통 한옥과 너무 다르다는 지적이 나왔고, 결국 집 정면은 목구조를 노출시키고 벽돌 담장은 양 옆으로 물리는 걸로 최종 디자인이 결정됐다.

정면의 목조 발코니 역시 눈물겨운 ‘적응’의 산물이다. 현재 지어지는 건물들은 일조권 보장을 위해 가로로부터 일정거리 이상을 떨어뜨려야 한다. 현대 건축은 이 규제 안에서 10㎝라도 더 확보하려고 혈안이지만, 한옥은 지금껏 별다른 고민이 없었다. 호원재가 있는 지역은 처마가 대지경계선으로부터 50㎝ 들어가는 반면 처마길이는 1m가 돼야 했다. 결국 집 면적이 줄어들 수 밖에 없는 상황을, 건축가는 발코니로 해결했다. 1층의 지붕을 없애고 대신 데크를 깔아 처마와 발코니 기능을 겸하게 한 것이다.

“처마에 뺏긴 건폐율을 2층 발코니에서 찾았다고 보면 돼요. 처마 안쪽의 외부 공간을 어떻게 활용할지는, 앞으로 현대 도시 한옥의 가장 큰 숙제가 될 겁니다.”

집 곳곳엔 전통과 현대가 재치 있게 섞여 있다. 1층 사무실에 설치된 우드 블라인드는 “문살 대신”이다. 높은 가격에 비해 기능이 떨어지는 전통 창호 대신 시스템 창호를 쓰고 나무 블라인드로 분위기만 낸 것. 대신 2층엔 문살 달린 전통 창호를 써서 한옥의 맛을 한껏 살렸다. 묵직한 서까래는 의외로 이케아 풍의 가벼운 가구들과도 잘 어울린다. 건축가는 “모든 한옥이 공예품이 될 필요는 없다”고 말한다.

“신한옥에 대한 기술개발이 꾸준히 이뤄지고 있지만 정작 현장에서 쓸 수 있는 기술은 별로 없어요. 너무 전통성만 따진 게 이유라고 봅니다. 전통도, 장인정신도 중요하지만, 단기간에 튼튼하고 쾌적하게 지을 수 있는 한옥도 꼭 필요하다고 생각해요.”

수원=황수현 기자 sooh@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0