‘호사유피(虎死留皮) 인사유명(人死留名)’, 범은 죽어 가죽을 남기고 사람은 죽어서 이름(명성)을 남긴다는 말이다. 사람으로 태어나 죽기 전에 이름을 전할 정도의 역할을 해야 한다는 뜻이겠다. 요즘은 스마트폰을 생활화하고 사회관계망서비스(SNS)를 활용하면서 이름보다 ‘인증샷’을 남기는 경우가 많기에 우스갯소리로 ‘사람은 죽어서 사진을 남긴다’고 표현하기도 한다.

과거 사진이 없던 시절, 선조들은 어떤 형태로 그 흔적을 남겼을까? 가장 대표적인 것이 마애명(磨崖銘)이다. 마애석각문이라고도 하는 마애명은 바위에 새긴 명문을 이야기한다. 주로 명승이나 기암에 새기는데 가장 대표적인 곳이 한라산 백록담이다. 특히 한라산의 경우 예로부터 삼신산의 하나로 추앙해 왔기에 이름을 남기기 좋아하는 사람들에게는 더더욱 동경의 대상이었다.

하지만 조선시대까지 한라산 산행은 극히 제한된 사람들만의 전유물이었다. 1520년 제주에서 유배생활을 했던 김정(金淨)은 “내 귀양 온 죄인의 몸으로 그렇게 올라가 볼 수 없음이 애석하다”며 안타까움을 표시했고, 최익현도 “이 산에 오르는 사람이 수백 년 동안에 관장(官長, 벼슬아치)된 자 몇 사람에 불과했을 뿐”이라 표현하고 있다. 최익현의 경우 1875년 유배가 풀리자마자 한라산 등반에 나섰다는 기록에서 그 정도를 가늠할 수 있다.

반대로 지역 주민의 경우는 한라산에 오르는 자체가 신성을 모독하는 불경죄에 해당했다. 1901년 독일 기자 지그프리트 겐테(1870-1904)가 한라산에 오르고자 했을 때, 당시 이재호 제주목사는 한라산을 신성시하는 주민들의 믿음을 거스를 수 없다고 경고했다. ‘범접할 수 없는 고고함과 안정을 누군가가 깨뜨리는 날이면 산신령이 악천후와 흉작 역병 등으로 반드시 이 섬을 응징할 것이며, 그렇게 되면 주민들이 와서 산신령을 괴롭히는 이방인에 항의할 것’이라고 그 이유를 댔다.

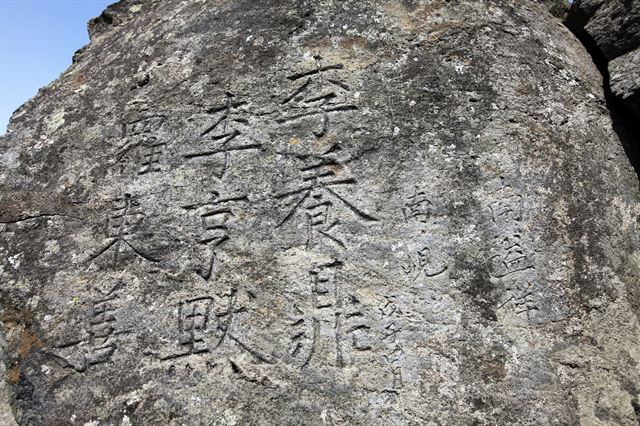

한마디로 당시의 관리를 비롯한 극히 일부의 사람들만 한라산에 오를 수 있었다는 것인데, 반대로 그들에게는 그만큼 자랑하고 싶은 쾌거였다. 따라서 어떤 형태로든 그 흔적을 남기려 했는데 일부는 기록으로, 그도 아니면 백록담 바위에 자신의 이름을 새겨 넣기도 했다. 소위 말하는 마애명이다.

한라산연구소에서 지난 2012년부터 2년에 걸쳐 조사한 자료에 의하면 백록담 일대의 마애명은 31건에 달한다. 백록담 외에 한라산 일대의 마애명은 탐라계곡에 4건, 방선문에 65건 등이 남아있는 것으로 조사됐다. 한라산을 제외한 저지대 즉 용연과 천제연폭포, 안덕계곡 산방산 등에도 마애명이 일부 남아있다.

백록담의 마애명은 주로 동릉 일대의 바위에 분포하고 있다. 이곳에는 목사 박장복을 비롯해 양세술, 엄제 일행, 남익상 일행, 조희순, 양당, 심낙수와 남수, 정이환, 조관빈과 조영순, 조정철, 이양정 목사 일행, 황덕빈 일행, 조우석 목사 일행, 이경로, 신호인, 김회 일행, 김종보 일행, 임관주, 홍구서, 윤식 일행, 조위진 목사 일행의 마애명이 남아 있다. 이보다 약간 북쪽에는 김정과 이익, 최익현, 정우식 일행, 김세완, 민복기, 손경오 일행, 김규한 등의 흔적을 찾을 수 있다.

이 중 눈길을 끄는 부분은 소위 말하는 조씨 제문이다. 조선시대 노론의 실세 가문인 양주 조씨 집안으로 대사간을 지냈던 조관빈과, 그의 조카로 부수찬을 지낸 조영순을 이르는 말이다. 둘 다 제주에서 유배생활을 했는데, 백록담에 올라 바위에 이름을 새겨 흔적을 남겼다. 조씨 집안이 유명한 것은 조영순의 아들 조정철까지 제주에 유배돼 집안을 통틀어 30년 이상을 제주에서 생활했고, 그 역시 백록담에 마애명을 남겼기 때문이다. 이들의 마애명은 1825년 백록담에 올랐던 윤제홍의 ‘한라산도’에도 등장하는데, 그림은 조씨제명(趙氏題名)과 함께 마애명을 새기는 사람들의 모습도 표현하고 있다.

또 눈길을 끄는 이는 임관주다. 1767년 제주도 창천에서 유배 생활을 했던 임관주는 두 달 만에 유배가 풀리자 곧바로 안덕계곡을 찾아 마애명을 남기고 뒤이어 산방산과 천제연폭포, 백록담과 용연에까지 그 자취를 남겼다. 남들이 이름만을 남긴 것과는 달리 모든 곳에 시를 남긴 것 또한 특이하다.

조선시대 선비들의 풍류를 부러워했는지 비교적 최근인 1950~60년대에 그 흔적을 남긴 경우도 있다. 대표적인 사례가 1955년 민복기 전 대법원장과 1966년 정우식 제주도지사 일행이다. 민복기 대법원장은 일제강점기 친일행적으로 논란이 됐던 인물이고, 정우식 도지사 일행은 당시 수행했던 도청의 부지사와 총무국장 산업국장 경찰국장 제주시장 북제주군수 남제주군수의 이름까지 써넣어 두고두고 후세의 손가락질을 받고 있다. 이름을 남기는 것보다 어떻게 처신하느냐가 더 중요한 대목임을 깨닫게 해주는 대목이다.

강정효 ㈔제주민예총 이사장 hallasan1950@naver.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0