‘미투’가 꺾이나 싶더니 이젠 ‘갑질’이다. 둘의 공통점은 뭘까. 짧은 카타르시스, 긴 그림자다. 미투는 사태 초기 권명아 동아대 교수가 이미 예언(2월 22일자 한국일보 시론 ‘미투에 고발자 보호와 적폐청산으로 응답하라’)했다. “공론화 과정에서는 집단 대응이 가능하지만, 소송 단계는 사건별로 개별 대응이 되어 파편화되고 고립”될 것이라고. 갑질? 박창진 머리 뒤편의 ‘혹’이 모든 걸 웅변한다. 폭로는 요란하나, 사법처리는 희미하며, 악몽은 계속된다.

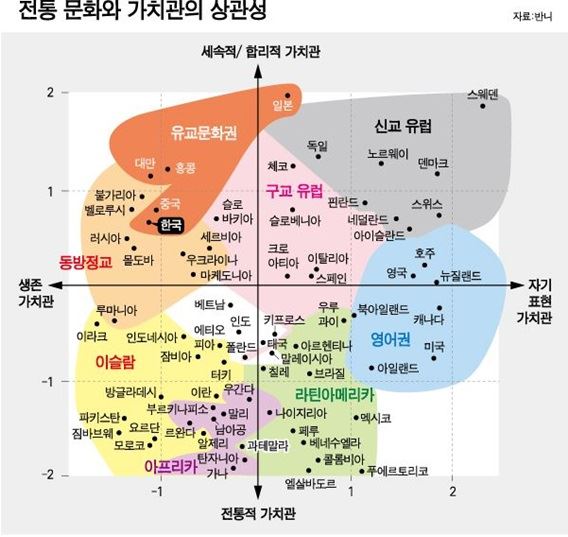

멋지게 분노하는데 숟가락 올릴 생각은 없다. 다만 미국 정치학자 로널드 잉글하트의 제안으로 만들어진 ‘세계문화지도’를 펼쳐 보이고 싶다. 지도는 ‘가치관의 탄생’(반니)이란 책에 실린 것을 다듬었다. 세계가치관조사 홈페이지(http://www.worldvaluessurvey.org)를 가봐도 좋다. 왼쪽 아래에서 오른쪽 위로 향할수록 선진적이다. 선진ㆍ후진 개념이 불편하다면, 폐쇄ㆍ개방, 집단ㆍ개인, 전통ㆍ현대 같은 말을 붙여도 좋다.

볼수록 흥미로운 지도다. 가령, 우리는 서구의 입을 빌려 러시아 푸틴, 중국 시진핑을 ‘차르’니, ‘황제’니 조롱한다. 그런데 지도를 보면 한국이나 러시아, 중국이나 오십보 백보다. 아니라고? 글쎄. ‘18년 군부독재정권’’을 정치적, 육체적으로 이었다는 이들이 압도적, 혹은 맹목적 지지를 받아 당선되고, 아니나 다를까 100억원대 뇌물수수와 국정농단 혐의로 재판받는 풍경을 보노라면 머쓱해진다. ‘촛불혁명’라는 것도 실은, 한국 민주주의의 알리바이 같은 거 아닐까. 최고 인기 아이템 ‘북유럽’도 그렇다. 스웨덴을 찾아 한국과 거리를 따져보라. 문화란 제도에 따라 변하기 마련이라지만, 한참 멀다. 여러모로 음미할 구석이 많은 지도다.

지도상 한국의 위치는 ‘산업화만 된 이슬람’쯤으로 표현할 수 있을 것 같다. 미투, 갑질 폭로에 분노와 응원의 메시지들이 쏟아진다. 좋은 의도, 좋은 뜻일 게다. 하지만 아직은 조금 더 열심히 들어야 할 때 아닌가 싶다. 소수자 옹호를 내건 온갖 포스트 이론들은 ‘제 몫의 목소리를 가지지 못한 자’에 대해 말해왔으나, 정작 그 소수자들은 “우리는 이제까지 목소리를 내왔다”고 말한다. ‘현란한 입’ 보다 ‘진득한 귀’가 먼저라는 얘기다.

절망적인 것만은 아니다. 장덕진 서울대 사회학과 교수는 가치관 조사에서 우리나라는 세대간 격차가 가장 큰 국가라는 점을 지적한다. 폭로 때문이 아니라 폭로 이전에, 심지어 폭로가 없어도 우리 사회는 이미 변해왔으며 변해가고 있으며, 변해갈 것이란 얘기다. ‘새삼 화들짝’만큼이나 ‘이제사 부르르’도 우습다. 진득하게 귀를 열자. 자극적 폭로와 카타르시스를 넘어 어딘가 떠돌고 있을 낮고 웅크린 목소리들을 향해.

조태성 문화부 기자 amorfati@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0