과거 심리전에 약해 시련 겪어

평창 동계올림픽이 낳은 최고의 유행어는 ‘영미’라는 우스갯소리가 나온다.

경기 때마다 빙판 위에서 “여엉~미이∼”라고 외치며 팬들의 열렬한 지지를 받는 주인공은 스킵(주장) 김은정(28)이다.

‘영미’는 김은정의 고교 동창이자 팀의 리드(첫 번째로 스톤을 던지는 선수)인 김영미(27). 김은정은 의성여고 시절 친구 김영미의 제안으로 컬링을 시작했다.

컬링은 마지막 7,8번 샷에 따라 팀의 운명이 결정되기 때문에 스킵이 중요하다. 스킵은 경기 중 작전을 구상하고 스톤의 위치와 주행 방향을 읽고 지시하는 사령관이기도 하다. 반면 스위핑(브룸으로 얼음을 닦아내는 일)은 리드와 세컨드가 가장 많이 한다. 김은정은 스위핑을 지시할 때 동료 이름을 부른다. “여엉~미이~ 기다려”는 스위핑을 잠시 멈추라는 의미고, “여엉~미이~, 더 더 더”는 빨리 스위핑하라는 뜻이다. 누리꾼들은 ‘자다가도 ‘영미’라는 환청이 들린다’거나 ’영미 기다려’가 작전인 줄 알았다는 유쾌한 반응을 보인다.

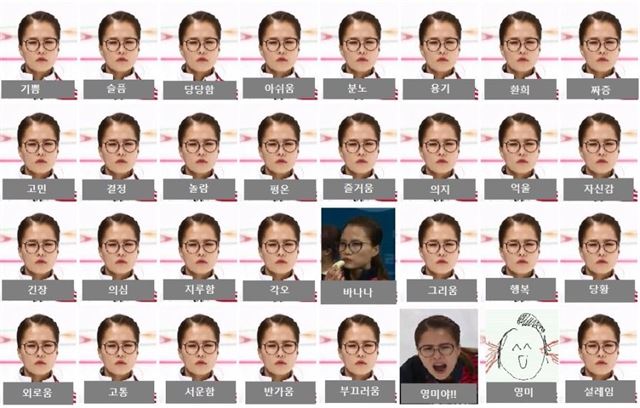

김은정의 ‘무표정’한 카리스마도 화제다.

그는 경기 내내 큰 안경 너머로 매서운 눈빛을 쏜다. 환상적인 샷으로 점수를 내거나 승리한 뒤에도 좀처럼 웃지 않는다. 김민정 여자대표팀 감독은 “캐나다 선수들이 표정 변화가 거의 없는 김은정을 보며 ‘로보트 같다’고 놀란 적이 있다”고 밝혔다. 팬들은 프로야구에서 마무리 투수로 등장해 무표정한 얼굴로 돌직구를 던지는 오승환에 빗대 김은정을 ‘빙판의 돌부처’라 부른다. 그러나 정작 김은정은 “게임을 할 때 거울을 안 봐서 잘 모르겠다. 표정 변화가 없다는 이야기는 들은 적 있는데 샷 생각만 하다 보니 그런 것 같다”고 대수롭지 않다는 반응이다.

김은정의 무표정 뒤에는 사연이 있다. 의성여고에서 처음 컬링을 시작할 때 기본기를 탄탄하게 익힌 김은정은 어린 시절부터 팀의 스킵으로 활약했다. 그러나 고비에서 무너지는 약점을 보였다. 일부 선수들은 상대가 스톤을 던지기 직전 도발적인 말이나 표현으로 신경을 건드리는데 마음이 여린 김은정은 심리전에 휘말리면 꼭 경기를 망쳤다. 오죽하면 김민정 감독이 현역시절 김은정이랑 같은 팀 선수로 뛸 때 고육지책을 내놓기도 했을 정도다. 김은정에게 7,8번 샷은 맡기되 김 감독이 스킵이 돼 상대 방해 공작을 차단했다.

김은정에게 가장 아픈 기억은 2014년 소치올림픽 국가대표 선발전이다. 그 때도 상대 선수가 넘어지는 척하며 스톤을 살짝 건드리자 멘탈이 완전히 무너진 김은정은 실수를 연발했다. 당시 패배로 소치에 가지 못한 그는 컬링을 그만둘 생각까지 했다.

하지만 시련을 딛고 일어선 김은정은 강해졌다. 수많은 국제 대회 경험을 통해 정신력을 무장했다. 그는 “스킵은 어떤 상황이 와도 준비를 해야 한다. 늘 최악을 생각하고 경기에 들어간다. 무슨 일이 생겨도 의연하게 대처할 수 있도록 노력하고 있다”고 힘주어 말했다.

‘빙판의 포커페이스’ 김은정은 경기가 끝나면 활기찬 맏언니로 돌아온다. 요리가 취미인 그는 해외 전지훈련을 가면 돼지고기를 삶아 수육을 내오고 김치찌개를 맛깔나게 끓이는 등 남다른 손맛으로 동료들의 인기를 독차지한다. 믹스더블 대표팀 감독인 장반석 MBC 해설위원은 “외국에 훈련 나갈 때 김은정이 만든 음식이 먹고 싶은 선수들이 숙소를 호텔이 아닌 아파트로 잡아달라고 요청할 정도”라고 귀띔했다.

한국 여자 팀은 20일 미국을 9-6으로 제압하며 6승1패로 남은 두 경기 결과와 관계 없이 4강 진출을 확정했다. 2014년 소치 때 처음 올림픽 무대를 밟은 한국 컬링은 사상 처음으로 올림픽 준결승 무대를 밟는 쾌거를 이뤘다.

강릉=윤태석 기자 sportic@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0