보이지 않는 곳에서 가장 고된 일을 하는 사람들, 바로 ‘청소노동자’입니다. 턱없이 낮은 임금, 열악한 휴게시설, 관리부장의 호된 감시와 폭언… ‘인간 이하’의 근로조건에 반기를 들어왔던 청소노동자들이 이번에도 ‘빗자루’ 대신 ‘피켓’을 들어올렸습니다. 이들에게 무슨 일이 일어나고 있는 걸까요? 한국일보가 연세대 청소노동자들의 목소리를 담아봤습니다.

기획/제작: 박지윤 기자

“16년째, 저는 새벽 4시 20분에 출발하는 첫 차에 오릅니다” 버스 안은 발 디딜 틈 없는 만원 버스.

“이 버스의 승객 중 열에 아홉은 모두 나와 같은 사람들이죠” 그들은 바로 ‘청소노동자’다.

“감기는 눈을 애써 부릅뜨며 도착하면 6시도 안 됐어요. 9시 수업 전까지 제게 맡겨진 34개의 강의실을 모두 치워야 하죠” 단, 학생들의 눈에 그리고 교수들의 눈에 띄지 말 것.

“꼬박 3시간을 일하고 나면 온몸은 땀에 절어 ‘물에 빠진 생쥐 꼴’이 돼요” 몸을 잠깐 뉠 휴게실 이래봤자 여름엔 찜통, 겨울엔 얼음장이다.

쉴 새 없이 오가며 다시 청소를 하다 보면 어느덧 오후 4시. “직장에선 퇴근이지만 주부로서는 ‘두 번째 출근’을 하는 시간이죠”

“손목은 시큰하고 허리는 쑤셔요…” 그러나 밀린 빨래를 해치우고 식구들의 저녁을 준비할 수 있는 시간은 오직 이 시간뿐.

그녀들의 마지막 일과는 집 청소다. “그야말로 청소로 시작해 청소로 끝나는 하루죠. 늘 같은 날들이지만 죽을 것 같이 힘든 건 매일매일이 새로워요”

고된 일이야 그럭저럭 견딜 만했다. 그보다 더 힘들었던 건 인간 이하의 취급. 벼룩의 간을 탐내는 사람은 도처에 가득했다.

최저시급에 겨우 미치는 월급. 명령에 따라 토요일까지 출근해도 연장수당은 없었다.

‘임금님’ 못지않았던 관리부장은 아침마다 오토바이를 타고 다니며 담뱃값과 커피값을 걷었다. 따지고 들면 폭언이 쏟아졌다. “집에 가서 애나 봐라” “주제에 따박따박 말대꾸다”

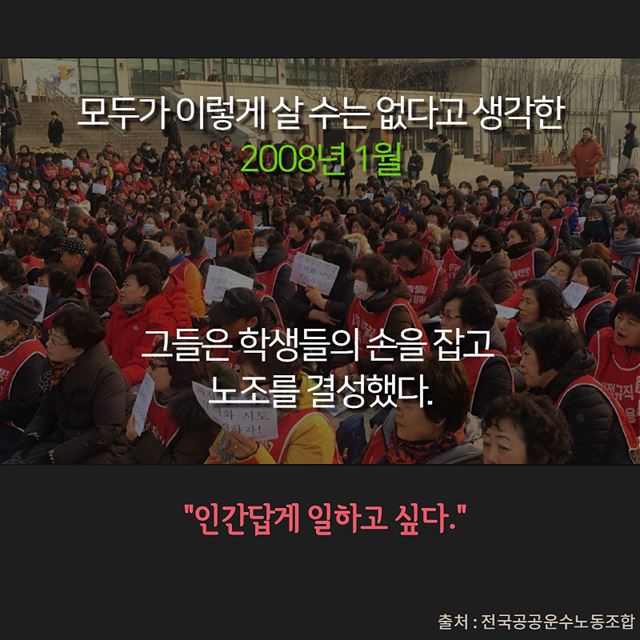

모두가 이렇게 살 수는 없다고 생각한 2008년 1월. 그들은 학생들의 손을 잡고 노조를 결성했다. “인간답게 대접받고 싶다”

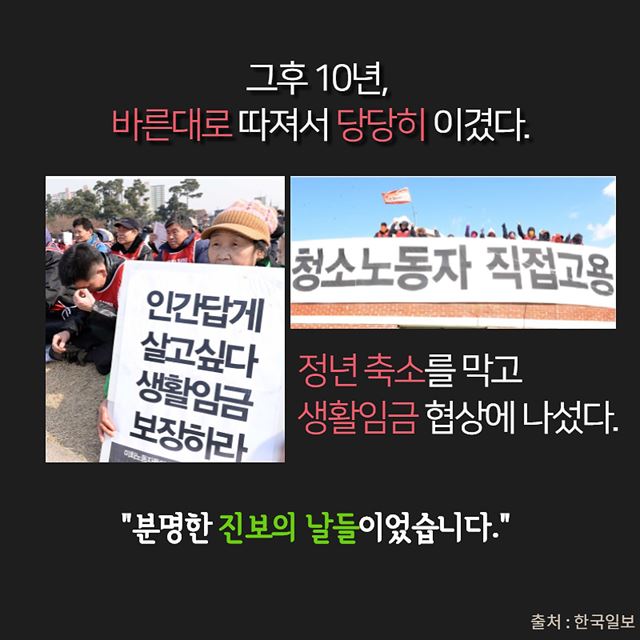

그 후 10년, 바른대로 따져서 당당히 이겼다. 정년 축소를 막고 생활임금 협상에 나섰다. “분명한 진보의 날들이었습니다”

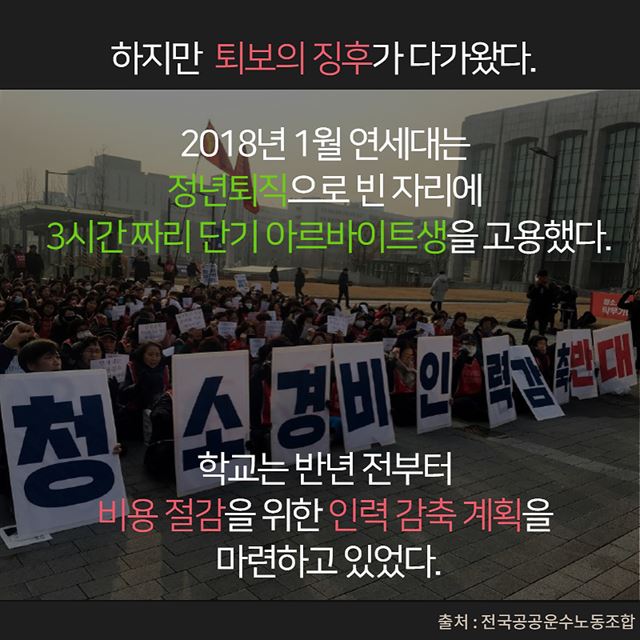

하지만 그들은 다시 퇴보의 징후 앞에 놓여 있다. 2018년 1월 연세대는 정년퇴직한 사람들이 나간 자리에 3시간짜리 단기 아르바이트생을 고용했다. 이들은 이미 지난해 7월 비용 절감을 위한 인력 감축 계획을 주도한 것으로 밝혀졌다.

그래서 이들은 다시 빗자루 대신 피켓을 들었다. “사람 키우는 학교에서 가장 천대한 게 사람이야, 돈 없는 사람!’ 이들은 묻는다. 이곳에 과연 대학의 자격이 있느냐고.

학교가 협상 테이블에 마주 앉을 때까지 강의실에서만 맴도는 노동의 가치를 인정할 때까지 이들은 싸움을 멈추지 않을 예정이다.

기획/제작: 박지윤 기자

사진 출처: 한국일보 자료사진, 공공운수노조 블로그, 게티이미지뱅크

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0