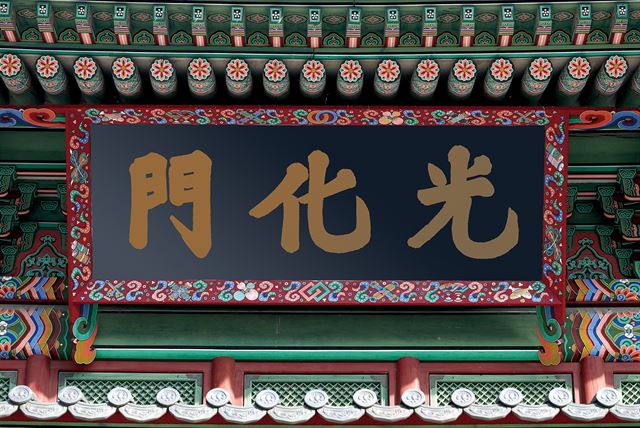

서울 경복궁 정문인 광화문(光化門) 현판이 내년 상반기에 ‘검정 바탕에 금박 글씨’로 또 바뀐다. 박정희 전 대통령의 친필 현판에서 현재 ‘흰 바탕에 검정 글씨’ 현판으로 바꾼 건 2010년이었다. 2010년 현판 고증이 잘못됐다는 얘기다.

문화재청은 고종 재위 때인 1870년대 제작된 광화문 현판이 검정 바탕에 금박 글씨였다는 것을 과학 실험으로 밝혀냈다고 30일 밝혔다. 문화재청은 2010년 현판을 복원하면서 일본 도쿄대 소장 유리건판 사진(1902년 촬영)과 국립중앙박물관의 유리건판 사진(1916년 촬영)을 참고해 흰 바탕에 검정 글씨로 만들었다. 두 사진 모두 흑백이다. 2010년 현판은 설치 3개월 만에 금이 가고 색상 고증 오류 시비가 일었다..

1893년쯤 찍은 것으로 추정되는 미국 스미소니언 박물관 소장 사진이 2016년 발견되면서 논란에 다시 불이 붙었다. 역시 흑백인 스미소니언 사진에선 현판 바탕색이 글자색보다 진해 보인다. 등록문화재 제485호인, 조선말기 화가 안중식의 그림 ‘백악춘효’(1915)에도 현판 바탕은 검은색이다. 문화재청은 현판 색상을 원점 재검토하라는 문화재위원회 권고에 따라 8,000만원을 들여 지난해 중앙대 산학협력단에 연구 용역을 맡겼다.

고증의 핵심은 흑백 사진에서 158년 전 제작된 현판의 원래 색을 찾아내는 것이었다. 문화재청과 중앙대 팀은 시뮬레이션 촬영 방식을 썼다. 현판 바탕과 글씨 색을 다양하게 조합한 현판을 만들어 유리 건판으로 촬영한 뒤 자료 사진 3장과 가장 비슷하게 나오는 현판을 찾기로 했다. 현판 바탕은 흰색, 검은색, 옻칠한 검은색, 코발트색(녹색을 띤 짙은 파란색)의 4종으로 만들고, 흰색, 검은색, 금색(금색을 채색), 금박(금을 입힘), 코발트색 등 5색 글씨를 각각의 현판에 새겼다. 색 조합은 동일하고 단청을 일부러 낡게 처리한 현판도 4종 제작했다. 이어 자료 사진의 그림자 모양을 바탕으로 당시 사진 촬영 시간을 추정해 같은 시간대에 광화문에서 현판 사진을 찍었다. 과거엔 광화문 주변 거리가 흙바닥이어서 반사광이 왜곡될 수 있다는 점을 감안해 미니어처 촬영도 추가했다. 실험 결과 광화문 현판 원본은 검정 바탕에 금박 글씨였다고 결론 내렸다.

남은 문제는 단청 채색 방식이다. 대기오염에 강한 현대단청으로 할지, 고증 의미를 살려 전통단청으로 할지는 올 10월쯤 결정한다. 현판의 절반은 현대단청으로, 나머지 절반은 전통단청으로 채색한 시범 현판을 걸어 내구성을 측정한다.

광화문과 현판의 운명은 기구했다. 한국전쟁 때는 광화문 자체가 파괴됐고, 1968년 박정희 전 대통령 지시로 복원됐다. 노무현 정부 들어 ‘독재자 친필 현판’ 논란이 일어 다시 복원해 2010년 공개한 것이 지금의 광화문과 현판이다. 현판 글씨는 1860년대 경복궁 공사를 지휘한 임태영 훈련대장의 것을 재현한 것이고, 내년 교체되는 현판에도 같은 글씨를 사용한다.

최문선 기자 moonsun@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0