의료계 “호스피스 환자 이중규제”

가족 전원 합의 조항도 논란

시범사업 첫날 사전의향서 15건

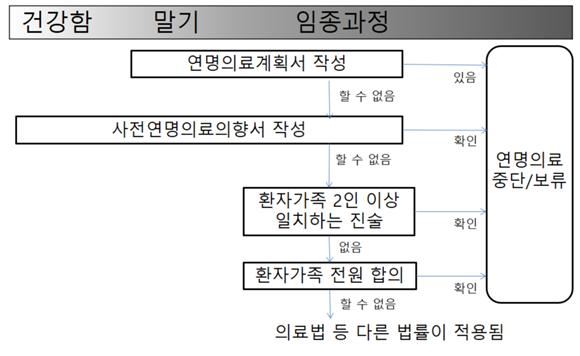

임종을 앞둔 환자 본인이 원하면 연명의료를 중단할 수 있다는 내용을 담은 연명의료결정법의 시행이 불과 100여일 앞으로 다가왔다. 하지만 현실과는 괴리됐거나 모호한 부분들이 많아 법 시행에 따른 상당한 혼란을 우려하는 목소리들이 쏟아진다. 보건당국은 23일부터 전국 병원 10곳에서 실시하는 시범사업 결과를 보고 제도 개선에 나서겠다는 입장이지만 남은 시간이 너무 촉박해 보인다.

23일 보건복지부와 의료계에 따르면 내년 2월4일 연명의료법 시행을 앞두고 혼란이 예상되는 대표적인 분야는 호스피스 완화의료다. 현재 호스피스 병동에 입원하거나 재가 서비스를 받으려면 환자가 ‘말기’ 상태라는 의사 2명의 진단과 본인 또는 가족 동의가 필요하다. 문제는 연명의료법이 시행되면 호스피스 환자라 해도 ‘회생 가능성이 없고 급속도로 증상이 악화되어 사망에 임박한 상태’를 뜻하는 임종기에 접어들면 심폐소생술, 항암제 투여 등 연명의료를 받을 것인지에 대한 환자의 뜻을 의사 2명(담당 의사 1명, 전문의 1명)이 확인하는 절차를 또 다시 거쳐야 한다는 점이다. 의료계는 이중 규제라고 주장한다. 이명아 서울성모병원 혈액종양내과 교수는 “이미 무의미한 연명의료를 받지 않겠다고 결정한 호스피스 환자에게 또 다시 본인 동의를 거치는 것은 상처를 주는 불필요한 행위”라며 “말기와 임종기 구분도 임상적으로 쉽지 않아 혼란이 예상된다”고 말했다.

환자가 뜻을 밝힐 수 없을 경우 연명의료를 중단ㆍ유보하려면 환자 가족 전원의 합의가 필요한데, 이 역시 현실성이 부족하다는 지적이 나온다. 배우자와 직계 존ㆍ비속 등 가족 구성원 중 한 명이라도 당장 연락이 어려우면 불가능하기 때문이다. 문재영 충남대병원 호흡기내과 교수는 “서로 교류가 없는 해체된 가족이 적지 않고, 해외 체류자도 많아 전원 합의가 쉽지 않다“고 전했다.

의료 현장에서 활용되는 심폐소생거부(DNR) 동의서를 어떻게 해야 할지를 두고도 의견이 분분하다. DNR는 말기 환자나 보호자가 동의서 형태로 ‘심폐소생이나 인공호흡기 부착을 원하지 않는다’는 뜻을 병원에 밝히는 것이다. 그런데 연명의료법은 연명의료 거부 의사를 밝힐 수 있는 말기 질환을 암, 후천성면역결핍증(에이즈), 만성폐쇄성호흡기질환, 만성간경화 4가지로 제한하고 있다. 다른 질환이나 교통사고 등으로 말기 상황에 이른 환자에게 지금처럼 DNR를 받는 것이 법적으로 보호받기 힘든 것 아니냐는 얘기가 나오는 이유다. 이명아 교수는 “이 법으로 뇌경색이나 심정지 등 비(非) 암 환자에 대한 연명의료가 오히려 늘어날 수 있다는 우려가 나온다”고 전했다.

보건복지부 관계자는 “시범사업 후 법 개정이 필요한 사안은 의원입법 등으로 나서볼 계획”이라고 말했지만, 신중론도 만만치 않아 법 시행 이전에 가능할지는 미지수다. 구영모 한국생명윤리학회장(울산대 의대 교수)은 “섣불리 규제를 풀었다가 생명 경시와 같은 부작용이 발생할 수 있다”고 말했다.

한편, 복지부는 사전연명의료의향서 작성 및 등록 시범시업 첫날인 이날 하루 동안 전국 5개 기관에 사전의향서 15건이 등록됐다고 밝혔다. 19세 이상이면 누구나 쓸 수 있는 사전의향서는 작성자가 향후 의식이 없는 상태로 임종기에 들어갔을 때 연명의료를 중단하는 법적 근거가 된다.

이성택 기자 highnoon@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0