“명문대 나와 아무데나 취업하긴…”

괜찮은 자리 못구하면 구직 포기

OECD국가 중 고학력 니트 비율 1위

니트족 사회·경제적 비용 41조원

2년 전 서울 소재의 4년제 대학을 졸업한 김언수(29ㆍ가명)씨는 취직을 하지 않고 고깃집이나 카페 아르바이트, 급하게 돈이 필요할 땐 공사장 일용직으로 생계를 이어가고 있다. 한 달에 버는 돈은 평균 150만원 남짓. 당장 혼자 살아가기엔 크게 부족한 액수는 아니라고 느낀다. 김씨는 “대학은 나름 명문대를 나왔는데도 전공이 사회학이다 보니 괜찮은 기업에 입사하기 어려웠고, 아무 회사나 가기엔 수천만원 들여 대학을 졸업시켜 주신 부모님 눈치가 보인다”면서 “어차피 중소기업에 들어가봤자 버는 돈은 비슷할 것 같아 말로는 취직 준비를 한다면서 아르바이트만 전전하고 있다”고 털어놨다.

우리나라의 청년 니트(NEETㆍ학업이나 직업훈련을 받지 않는 미취업 상태의 청년) 2명 중 1명이 대학교육을 마친 ‘고학력 니트족’으로 나타났다. 저학력 청년 니트 비율이 높은 다른 나라에 비해 고학력 청년들이 백수 상태에 머무르면서 이들로 인한 사회ㆍ경제적 비용인 이른바 ‘니트 비용’도 최대 41조원에 달하는 것으로 집계됐다.

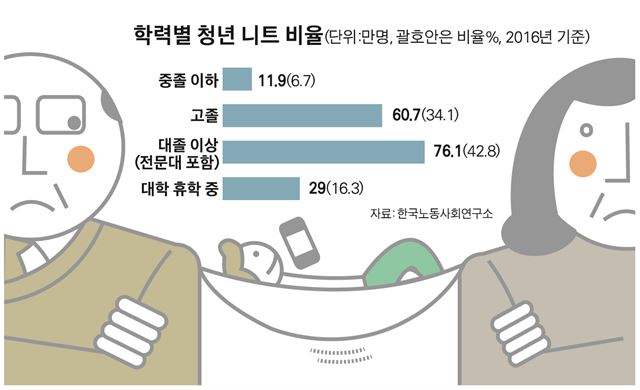

22일 한국노동사회연구소의 ‘한국의 청년 니트 특징과 경제비용’ 보고서에 따르면 지난해 기준 국내 청년(15~29세) 니트족의 수는 178만 명(전체 청년 인구의 18.9%)으로 이 중 대학 교육을 마친 고학력자가 42.8%(76만 명)를 차지했다. 청년 니트의 규모는 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 7번째에 해당하지만, 이들의 학력 수준은 가장 높았다. 고교를 마치지 않은 저학력 청년 니트가 대다수를 차지하는 다른 OECD 회원국 평균(중졸 36.1%, 2015년 기준)과 달리, 국내의 경우 중졸 이하(12만 명)에서 고졸(60만 명), 대졸 순으로 학력 수준이 높아짐에 따라 니트의 비율도 덩달아 올라가는 경향을 보였다. 이로 인해 국내의 경우 대졸자가 니트가 될 확률 역시 23.6%로 OECD 평균(13.4%)에 비해 두 배 가량 높았다.

청년 니트족의 증가는 인적자원 활용의 비효율성을 초래해 경제에 악영향을 끼친다. OECD는 니트족이 취업하면 받게 될 총 임금과 기업의 사회보장 분담금 및 기타 고용 관련 세제를 포함한 금액의 합계를 니트의 사회ㆍ경제적 비용으로 본다. 우리나라의 이 같은 니트 비용은 지난해 기준 국내총생산(GDP)의 최소 1.6%(25조 6,000억 원)에서 최대 2.5%(41조 5,000억 원)에 달하는 것으로 집계됐다. 이는 OECD 회원국 중 터키(3.4%)와 그리스(2.0%)에 이어 세 번째로 높은 수치로, OECD 평균(0.9~1.5%)을 상회한다. 특히 국내 학력과잉과 청년실업난 속에서 상대적으로 고임금이 기대되는 고학력 청년들이 노동시장에 진입조차 하지 않고 있어 기회비용의 손실이 더욱 막대하다는 설명이다.

김유선 한국고용사회연구소 선임연구위원은 “청년 니트의 학력 수준이 높다는 것은 교육 훈련을 확대ㆍ강화해도 문제 해결이 어렵다는 것”이라며 “노동시장 인력수급의 구조적 불일치 등에서 야기된 일인 만큼 이를 해결하는 것이 우선”이라고 전했다

전혼잎 기자 hoihoi@hankookilbo.com

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0