팔공산은 신라오악(新羅五嶽) 중 중악(中嶽)으로 꼽힌다. 동서남북에 각각 토함산, 계룡산, 지리산, 태백산이 위치하고 그 가운데 팔공산이 자리 잡고 있다. 갓바위와 동화사의 명성 때문에 대구와 경산이 수식어처럼 붙지만, 북측 자락 군위 팔공산엔 대도시의 떠들썩함에서 벗어난 또 다른 모습이 숨겨져 있다.

내륙의 제주…은둔하기 딱 좋은 한밤마을

동화사지구에서 팔공산로를 달려 칠곡 동면의 기성삼거리에서 우회전하면 한티재를 넘는다. 왕복 2차선의 구불구불한 도로 양편으로 숲이 우거져 ‘한국의 아름다운 길’에 꼽힐 만큼 운치 있다. 정상의 휴게소에서 쉬어 가도 좋다. 지금도 통행량이 많지 않지만, 바로 아래로 터널이 뚫렸고 조만간 4차선 도로 개통을 앞두고 있어 더욱 한적하게 드라이브를 즐길 수 있는 길이다.

한밤마을은 고개를 넘어와 경사가 끝나는 지점에 자리 잡은 첫 마을이다. 설마 마을 이름이 ‘한밤중’을 뜻하는 건 아닐 테지. 행정지명이 군위군 부계면 대율리(大栗里)이니 토실토실 알밤이 많이 나는 마을이 아닐까? 틀렸다. 한밤중이 맞다. 팔공산 자락이라 해가 빨리 떨어지고 어둠도 일찍 찾아오는 마을이란다. 대율리는 행정지명을 개편할 때 한글을 한자로 옮기면서 순화한 이름이다. 차마 심야리(深夜里)로 할 순 없었던 모양이다.

한밤마을은 960년경 부림홍씨 홍란이라는 선비가 이주해 마을 이름을 대야라 부르면서 시작됐다. 고려 말에는 정몽주의 제자이자 동문수학한 사이였던 홍로가 낙향해 집안이 한동안 벼슬길에도 나갈 수 없는 처지가 되었다. 이때부터 한밤마을은 이름처럼 세상 시름 다 잊고 숨어 지내기 좋은 은신처가 된 셈이다.

주민들은 또 ‘한빼미마을’이라고도 부른다. 한빼미는 ‘한 뼘’을 뜻하는 지역 사투리로 농사지을 땅이 한 뼘도 안 된다는 뜻이다. 약 250가구가 거주하는 제법 큰 동네인데 집들이 들어앉은 형태는 다른 지역과 많이 다르다. 보통 농가가 몰려 마을을 형성하고 그 주변으로 논밭이 형성되기 마련인데, 한밤마을은 돌담 안에 집과 농토가 함께 있다. 텃밭이라 하기엔 넓고, 농경지라 하기엔 턱없이 작은 땅이다.

한밤마을의 매력은 바로 집집마다 둘러쳐진 돌담울타리다. 지붕이 살짝 보일 만큼 높지도 낮지도 않은 돌담이 자연스레 소담스러운 골목길을 만들었다. 미로처럼 연결된 돌담길을 모두 합하면 10리(4km)에 이른다. 정겹게만 보이는 한밤마을 담장엔 슬픈 사연도 함께 쌓여 있다. 1930년 폭우로 팔공산의 돌덩이들이 마을을 덮쳤고, 40가구에서 사상자를 냈다. 같은 날 제사를 지내는 가정이 아직까지 많은 이유다. 그 무심한 돌들을 처리할 방도가 없어 집집마다 담장을 쌓은 게 지금의 모습이다.

상처를 보듬은 건 역시 세월의 힘이다. 파르스름하게 이끼가 낀 돌무더기에 담쟁이가 붉은 그림을 그리고, 호박넝쿨이 태연스레 담을 넘는 모습에 멋스러움이 넘친다. 군위군의 자랑대로 ‘내륙의 제주’라 해도 손색이 없다. 요즘 한밤마을 풍경은 돌담 안팎으로 가을 볕에 발갛게 홍시가 익어 가고, 투명에 가까운 산수유 열매는 무서리가 내릴 날만 기다리고 있다. 그 사이사이에 밤나무 대신 호두나무가 넓은 잎을 드리운다.

마을 중앙에는 노래헌(老來軒)이란 현판이 붙은 널찍한 대청마루가 버티고 있다. 이름처럼 마을의 경로당인 셈인데, 농사일하던 주민들도 오수를 즐기기 좋고, 산책나선 길손들도 쉬어가기 넉넉한 공간이다. 바로 옆 남천고택은 군위군에서 가장 오래된 가옥이다. 화려하지 않지만, 맨땅마다 빗자루 자국이 남을 정도로 정리정돈이 철저한 주인장의 성품처럼 정갈함이 돋보인다.

320년 가까운 고택을 지키고 있는 홍석규(63)씨는 예능프로그램 ‘1박2일’ 촬영 후 고민이 많아졌다. 관광객이 드나드는 것까지 말릴 수는 없었는데 집안에 사람이 있어도 눈인사 한번 없이 떠들고 기념사진 찍고, 함부로 쓰레기를 버리는 통에 결국은 민박투숙객 외에는 입장을 제한할 수 밖에 없었단다. 안내는 고사하고 청소와 화장실을 비롯한 편의시설 지원이 전혀 없는 당국에 대해서도 할말이 많은 듯했다. “저도 하루 빨리 이 집을 뜨는 게 꿈이라요. 허허.” 주민들이 떠나고 관광객만 넘치는 전통마을이 무슨 소용일까. 아직까지 한밤마을엔 빈집이 거의 없는 편이다. 돌담마다 골목마다 주민들의 발걸음과 손때가 정감 가득한 풍경을 만들어 내고 있는 셈이다.

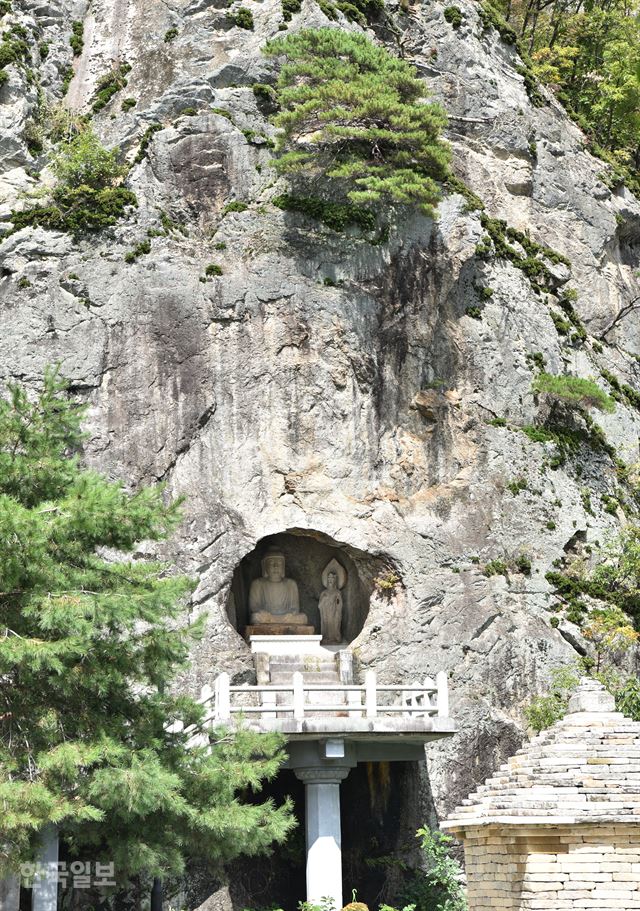

한밤마을의 또 하나 자랑은 마을 위쪽에 자리 잡은 군위 삼존석굴(국보 제109호)이다. 20m 높이의 절벽에 형성된 자연 동굴에 아미타불상을 중심으로 좌우로 대세지보살과 관세음보살이 안치된 석굴이다. 일부 이정표와 자료에는 여전히 ‘제2석굴암’이라 표기하고 있다. 가시덤불에 덮여 있던 것을 1927년에야 발견했기 때문이다. 하지만 경주 토함산 석굴암보다 조성 시기가 1세기 정도 앞선 것으로 추정돼 오히려 그 모태인 셈이다.

누구라도 가까이서 불상을 보고 싶은 마음이야 굴뚝 같지만 훼손을 우려해 1년에 단 하루 사월초파일에만 굴 앞까지 갈 수 있고, 평시에는 절벽 아래 먼 발치에서만 볼 수 있다. 한밤마을 초입과 삼존석굴 길목의 솔숲도 운치 있다.

꽃 뿌리처럼 아름다운 화본역과 화본마을

한밤마을에서 약 10km 떨어진 화본역은 2006년 네티즌들이 아름다운 간이역으로 뽑아 가까스로 문닫을 처지를 면한 시골역이다. 청량리와 부전을 연결하는 중앙선 선로에 요즘도 상하행선을 합해 하루 4차례만 열차가 운행한다.

여느 간이역과 마찬가지로 화본역도 간결하고 소박하다. 여기에 증기 열차가 다니던 시절 사용하던 급수탑까지 옛 모습을 간직하고 있어 방문객을 아련한 추억으로 이끈다. 능수버들 늘어진 역 광장 모퉁이엔 코스모스가 하늘거리고, 사용하지 않는 선로에는 카페로 변신한 2량짜리 새마을호 열차가 여행객을 맞는다.

사라질 뻔한 간이역은 마을 풍경도 바꾸고 있다. 허름하던 식당과 슈퍼마켓 담벼락은 삼국유사를 주제로 한 그림으로 단장했고, 젊은 여행객을 겨냥한 카페도 들어서고 있다. 화본역을 둘러본 후 여행객들의 발길은 자연스럽게 역 맞은편 언덕으로 향한다. 2009년 폐교한 산성중학교를 ‘엄마 아빠 어렸을 적에’란 이름으로 꾸민 추억박물관이다. 교실마다 1960~1970년대 서민들의 세간과 생활상으로 채웠다. 운동장에서는 주말마다 ‘시골 총각’ 캐릭터를 앞세운 추억 장터와 농산물 시장이 열린다.

군위=최흥수기자

기사 URL이 복사되었습니다.

댓글0